So ungerecht ist München: Diese neue Karte zeigt erstaunliche Probleme

München - Zum Beispiel Berg am Laim. Hier zeigt sich eine der vielen überraschenden Erkenntnisse, die das Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) mit seiner neuen – Obacht Monsterwort – Mobilitätsungerechtigkeitskarte herausgefunden hat.

"Dass Alleinerziehende eine besonders betroffene Gruppe sind, war für uns neu", sagt David Duran von der TUM. Er leitet die Forschungsgruppe, die die Karte entwickelt hat. Sie zeigt: Alleinerziehende, die sowieso benachteiligt sind, haben auch weniger Zugang zu Mobilität. "Die Stadt sollte auch ihre Bedürfnisse berücksichtigen", sagt Duran.

Wie gerecht ist München: Eine neue Karte zeigt erstaunliche Probleme

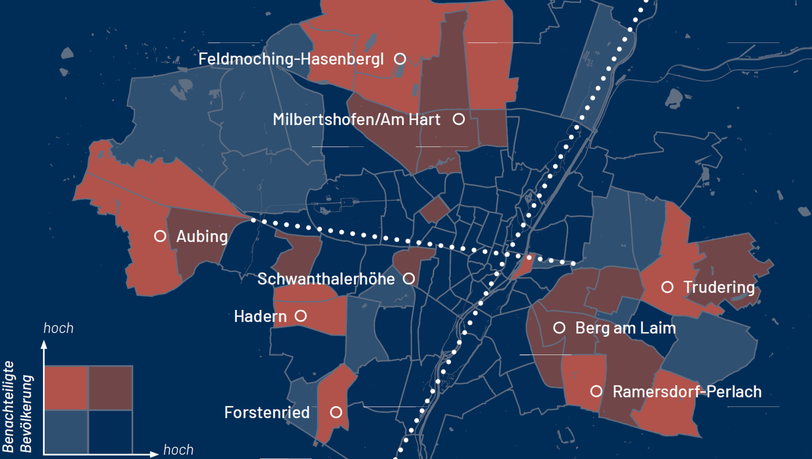

Die Karte kombiniert zum ersten Mal Daten zu sozialen Aspekten aus den Münchner Stadtvierteln mit Daten zur Mobilität. Das heißt konkret: Die Karte zeigt die Verteilungsgerechtigkeit, also wo grundlegende Dienstleistungen wie Lebensmittel, Gesundheitseinrichtungen oder Bildungsstätten vorhanden sind, aber auch, wo viele Jugendliche, ältere, ärmere, arbeitslose oder ausländische Menschen leben.

Zum anderen ist in der interaktiven Karte hinterlegt, wo welche Mobilitätsangebote vorhanden sind: die Fußgängerfreundlichkeit des Viertels, Radwege, Haltestellen des öffentlichen Verkehrs oder auch Carsharing. Mit eingeflossen sind auch Daten zur Luft- oder Lärmbelastung und ob viele Verkehrsunfälle passieren.

Grob gesagt gibt es im Münchner Norden, Osten und Westen Gebiete, in denen viele benachteiligte Menschen leben, die auch einen schlechten Zugang zu Mobilität haben. Andererseits: "An der Isar und der Stammstrecke entlang gibt es die sogenannte ‚privilegierte Achse'", sagt Duran.

"Im Zentrum habe ich alles": Wie gerecht ist die Mobilität in München?

Oder wie Oliver May-Beckmann, Geschäftsführer von MCube, es formuliert: "Im Zentrum, wo die Einkommensdichte hoch ist, habe ich alles: Carsharing, Einkaufszentren, guten ÖPNV-Zugang, et cetera".Aber: "Da, wo Menschen auf ein gutes Angebot angewiesen sind, funktioniert das nicht."

Wichtig für die Mobilitätsforscher: Ein Blick auf die Karte, die auf 108 Stadtbezirke aufgeteilt die Daten aufbereitet, reicht nicht. "Die Karte zeigt, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen und auch in den Stadtteil vor Ort zu gehen", sagt der Mobilitätsforscher Benjamin Büttner von der TUM.

Ob sich zum Beispiel alte Menschen auf den bereits vorhandenen Radwegen auch sicher fühlten, könne man nur so herausfinden. "Nur weil schon etwas da ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch genutzt wird", so der Mobilitätsforscher.

"Man muss noch einen Schritt weitergehen": Münchner Forscher zeigen Ungerechtigkeit der Stadt

Das haben die TU-Forscher auch in zwei Bezirken gemacht, in Berg am Laim und in der Blumenau. Die Gespräche mit Anwohnern vor Ort anhand eines detaillierten Fragebogens haben zum Beispiel ergeben, dass Alleinerziehende sich dort tendenziell weniger Parkplätze wünschen, Ausländer aber sind eher autofreundlich eingestellt.

Die Karte ist zusammengefasst also als ein Werkzeug zu verstehen, um eine Diskussion anzufangen. "Aber dann muss man natürlich noch einen Schritt weitergehen", sagt Büttner. Das tun die Forscher, indem sie die Karte gemeinsam mit der Stadt München weiterentwickeln und auch auf deren Bedürfnisse anpassen.

Sowieso ist aber ihre Idee, dass die Karte nicht nur in München, sondern deutschland- oder sogar weltweit zum Einsatz kommt. "Wir entwickeln Sachen und testen sie in München", sagt MCube-Chef May-Beckmann.

Dank neuer Mobilitätskarte für München: So kann die ganze Stadt mitdiskutieren

"Wenn es hier gut funktioniert, geht es auch weiter". Teil der Forschungsarbeit war zum Beispiel, eine solche Karte in Tunis, der Hauptstadt Tunesiens, zu erstellen. Dort habe sich dann gezeigt, dass das Radfahren einen viel geringeren Stellenwert hat als in München. Dafür spielen Minibusse eine große Rolle.

Was für die Forscher einer der wichtigsten Aspekte der Mobilitätsungerechtigkeitskarte ist: Dass sie den Entscheidungsträgern vor Ort ein Mittel in die Hand gibt, um mitzudiskutieren. "Weil auf einmal nicht mehr nur mit unzureichender Datengrundlage allgemein im Rathaus alleine diskutiert werden muss, welche Prioritäten wo liegen", sagt May-Beckmann. Sondern: Die ganze Stadt kann - mit konkreten Daten unterfüttert - mitdiskutieren, wo welche Prioritäten gesetzt werden sollten.

Man schaffe es so auch, alle relevanten Akteure an einen Tisch zu bringen, sagt Benjamin Büttner, von MVG und MVV über die städtischen Referate bis zu BMW und Siemens.

Die Karte ist auch nicht nur für Profis, sondern für jedermann zugänglich. Unter der Adresse accessibility-atlas.de kann man sich zum Beispiel das eigene Viertel etwas genauer anschauen und nach verschiedenen Faktoren filtern, zum Beispiel nach der Radwegdichte, der Anzahl von Unfällen oder auch eine Kombination vieler Faktoren. So sieht man besser, wo es gut funktioniert - und wo es vielleicht schon längst an der Zeit ist, dass die Verkehrsinfrastruktur aus- oder umgebaut wird.

MCube erforscht die Zukunft der Mobilität

Vielen Münchnern ist das eher sperrige Stichwort "MCube" wahrscheinlich bekannt von einem großangelegten Verkehrsversuch im vergangenen Sommer in der Kolumbusstraße.Der Versuch mit einer autobefreiten Straße, begrünten Parkplätzen und Sandkästen sorgte für viel Gesprächsstoff und zeigte, wie hitzig teilweise die Diskussionen über die Verkehrswende geführt werden können und auf wie viel Widerstand sie auch stoßen.

Das war aber nur eines von vielen Projekten des "MCube-Clusters", der ein Netzwerk verschiedener Akteure aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft darstellt. Der Cluster hat nach eigenen Aussagen die Vision, "München als Vorreiterin für nachhaltige und transformative Mobilitätsinnovationen zu etablieren". Das geschieht manchmal in sogenannten "Reallaboren" wie an der Kolumbusstraße, wo Verkehrsversuche stattfinden, aber auch im Forschungskontext, wo Projekte wie die Mobilitätsungerechtigkeitskarte entwickelt werden.

14 solcher Projekte gibt es insgesamt. Es geht um autonomes Fahren, Elektromobilität und Künstliche Intelligenz, aber auch neue Gesetzesgrundlagen für Mobilitätsinvestitionen. "MCube" wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.