Schnell in den Container?

München - Die Unterbringung von Flüchtlingen ist keine architektonische Disziplin sondern eine Frage der Menschenwürde.

So scheiden Turnhallen, Zelte und Kasernen eigentlich aus. Diese Lösungen taugen für ein paar Tage im Katastrophenfall. Wohnen für Flüchtlinge, wie wir es gerade brauchen, unterscheidet sich von Naturkatastrophen aber deutlich. Gefragt sind keine Interimslösungen, bis wiederaufgebaute Häuser den Betroffenen ihre Heimat zurückgeben. Benötigt wird Dauerhaftes für zuvor Heimatlose.

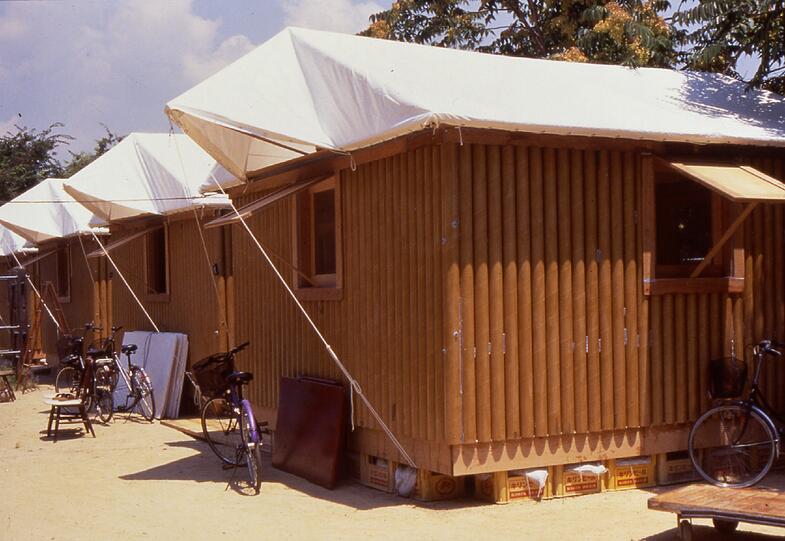

Also lösen auch die etwas an Pfadfinder-, Ferien- und Campingspass erinnernden guten Beispiele für schnelle Katastrophenarchitektur nur sehr eingeschränkt das Problem. Shigeru Bans Papphütten, die tatsächlich jahrelang haltbar sind, werden in wenigen Stunden aufgebaut. Sie boten den Menschen im japanischen Kobe beim schweren Erdbeben 2006 sofort ein Dach über dem Kopf.

Nicht umsonst ist der Japaner einer der ersten Ansprechpartner der Unesco, wenn die Natur zugeschlagen hat.

Viele andere Vorschläge nutzen kreativ am Ort verfügbare billige Materialien für Behausungen. So lassen sich etwa Bierkisten und Pet-Flaschen ohne aufwendige Technik in einen halbwegs benutzbaren Unterschlupf verwandeln – aber eben nicht mehr.

Die österreichischen Architekten Schnetzer und Pils benutzen Holzpaletten als Wände. Die Zwischenräume werden mit Sand, Zellstoff und anderen vorhandenen Materialien gefüllt. So entstehen benutzbare Häuser mit unterschiedlichen Größen, die sogar für eine längerfristige Nutzung geeignet sind.

Unter dem Begriff Transformbox entwickeln die Innsbrucker Architekten von „Holzbox“ gerade minimale, unterschiedlich große transportable Häuser mit bis zu vier Geschossen, die man zusammenklappen kann und die ein Campingklo enthalten. Das ist freilich mehr als nur eine Vision für den Katastrophenschutz, aber wohl doch eher ein Tourismus-Knüller.

Der Holzweg verspricht allerdings auch praktikable Lösungen. So bauen etwa die Freisinger Architekten Fiedler und Partner in Moosburg eine Flüchtlingsunterkunft, die in 4 Monaten fertig sein wird und sämtlichen Anforderungen an Wärmedämmung, Schall- und Brandschutz entspricht.

Wie gehts? Die Gesetzesänderung, wonach in Gewerbegebieten Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden dürfen, ist die Basis. Die Vorfertigung der Bauelemente sorgt für die Beschleunigung des Bauprozesses, der ansonsten ja gerne mit schwer zu überwindenden bürokratischen Hürden gespickt ist. Die Außenwände bestehen aus einer hölzernen Pfosten-Riegel-Konstruktion, die sichtbaren Decken des Schallschutzes halber und wegen der wohnlicheren Atmosphäre aus Massivholz.

Zwischenwände aus Gipskartonkonstruktionen - wie man sie aus jedem Baumarkt kennt – sorgen dafür, dass die Innenräume flexibel sind. Sprich: Wenige Handgriffe reichen aus, um Wohnungsgrößen zu ändern oder später ganz andere Wohnformen - etwa für Studenten, oder Obdachlose zu ermöglichen. Fürs erste sind die baufertig geplanten Küchen, Toiletten, Bäder in der Anlage für etwa 150 Menschen gemeinschaftlich zu nutzen. Ein weiterer Vorteil ist die kostengünstige Heizung. Statt Strom sorgt eine Holz-Pelletanlage für Wärme. Außerdem gibt es Gemeinschaftsräume – etwa für religiöse Zwecke, Büros oder Kleiderkammer.

An anderen Orten versucht man es mit Wohn-Containerburgen, wo aber die schicke Farbtapete wie etwa in Berlin-Köpenick kaum über das trostlose Innere hinwegtäuschen kann.

Viele Architektur-Vordenker fordern, Flüchtlinge an unserem Leben aktiv teilhaben zu lassen. Integration soll städtebaulich gefördert werden, fordert etwa Manuel Herz, Professor in der Schweiz, der seit 10 Jahren Architektur und soziale Struktur von Flüchtlingslagern untersucht.

Professor Jörg Friedrich geht praktisch gegen „Abschottungsarchitektur“ vor und hat mit seinen Studenten Hannover untersucht. Gefunden wurde der Raum fürs Wohnen und das Miteinander unter anderem auf dem Dach der Universität: Dort entstehen gerade – wie in Moosburg in Modulbauweise mit Holzelementen – drei unterschiedliche Unterkünfte.

5000 stillgelegte Lastkähne fand man auch. Außerdem: Schmale Baulücken, die Flachdächer vieler öffentlicher Einrichtungen, stillgelegte Bahnhofsanlagen, die dahinsiechenden Pavillons der Expo 2000 oder halbleere Parkhäuser, die temporär fürs Wohnen hergenommen werden könnten.

Dafür interessiert sich auch München, das das leerstehende alte Osramhaus an der Brudermühlbrücke vorübergehend zum Flüchtlingswohnheim umbauen möchte.

Abgesehen vom menschlichen Leid von Flüchtlingen müsste man sich über die Bewegung in den städtebaulichen Diskussionen geradezu freuen.

- Themen:

- Flüchtlinge