Reichspogromnacht 1938 in München: Stadt gedenkt ermordetem Modehändler

München - Keine andere Stadt ist so sehr mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten verbunden wie München. Am 9. November 1938 vor 86 Jahren hat NS-Demagoge Joseph Goebbels im Alten Rathaus am Marienplatz das Signal für die erbarmungslose Hetzjagd auf Juden gegeben. Es war der Beginn des größten Verbrechens der Menschheitsgeschichte – sechs Millionen Juden wurden ermordet.

In der Nacht nach Goebbels Rede setzte ein brauner Mob unzählige Synagogen und jüdische Einrichtungen in Brand. Tausende jüdische Geschäfte wurden zerstört und geplündert, Dutzende Menschen ermordet. 1000 jüdische Münchner wurden ins KZ Dachau verschleppt und dort gefoltert.

In dieser Nacht, von den Nazis als "Reichskristallnacht" verharmlost, wurde auch der Münchner Modehändler Chaim (Joachim) Both ermordet. Er wohnte mit seiner Frau Marjem (Maria) und Sohn Max in der Lindwurmstraße 185. Ihre Tochter Fanny war kurz zuvor in die USA ausgewandert. In dem Haus hatte Chaim Both seinen Kleinhandel für Herren- und Knabenmodeartikel, mit dem er erfolgreich war.

An dem Abend waren die Eheleute im Lichtspieltheater gewesen, ihr Sohn hatte sie mit dem Auto gefahren. Als sie zurückkamen, wurden sie von SA-Leuten erwartet.

Die Eheleute wurden sofort getrennt. Chaim Both soll noch versucht haben, aus dem Fenster zu flüchten, vergeblich. Der SA-Mann Hans Schenk schoss dem damals 58-jährigen Chaim Both aus unmittelbarer Nähe in den Kopf.

"Mein Vater wollte nie, dass wir Deutsch sprechen"

86 Jahre später steht am Sonntag Chaim Boths Enkel Ronald Kammer vor dem Haus in der Lindwurmstraße, in dem sein Großvater ermordet wurde.

Der 80-Jährige ist aus Kingston, Pennsylvania (USA), angereist – gemeinsam mit Ur- und Ur-Ur-Enkeln von Joachim und Marjem (Maria) Both. Einige Familienmitglieder haben Grablichter vor den Hauseingang gestellt und Blumen hingelegt.

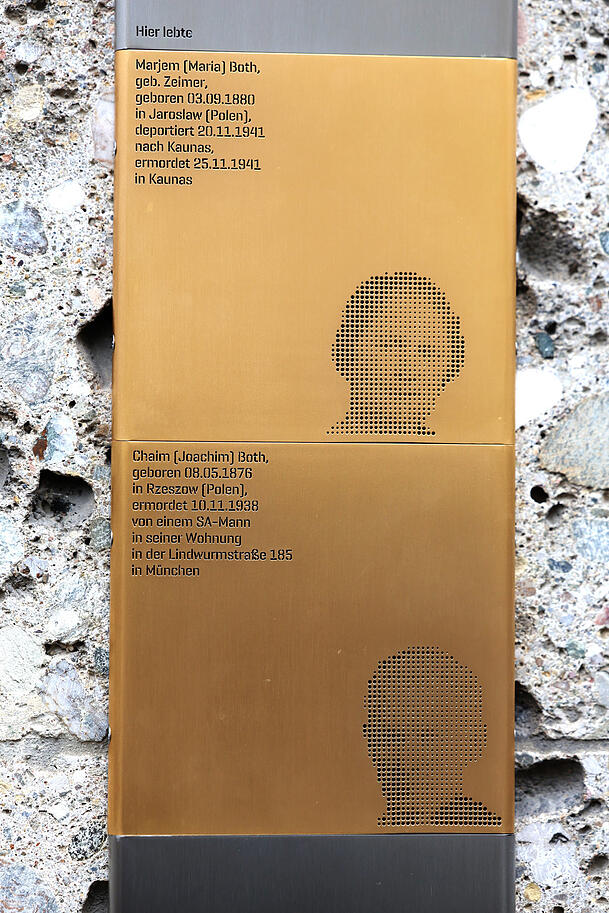

Nun reichen sie einander die Wandtafeln für Marjem und Chaim Both. Schemenhaft sind darauf Fotos der beiden dargestellt, dabei stehen die Lebensdaten des jüdischen Ehepaars. Ronald Kammer streicht mit den Fingern sanft darüber, bevor die Edelstahltafeln wenig später neben der Eingangstür in der Lindwurmstraße 185 angeschraubt werden. Als Zeichen der Erinnerung für die Opfer der NS-Verfolgung. 268 solcher Erinnerungszeichen gibt es mittlerweile in der Stadt.

"Es ist ein sehr besonderer Tag für mich", sagt Ronald Kammer. "Sehr emotional." Als 16-Jähriger stand er schon einmal hier, 1960 hatte ihn seine Mutter erstmals mit ihm nach München genommen. "Mein Vater wollte nie, dass wir Deutsch sprechen", erzählt er auf Englisch. Er sei München und allen, dieses Zeichen der Erinnerung an seine Großeltern ermöglicht haben, sehr dankbar.

"Das Gedenken an die Reichskristallnacht ist so wichtig wie eh und je"

"Mit dem steigenden Antisemitismus auf der ganzen Welt", sagt seine Tochter Tracy, "ist das Gedenken an die ,Reichskristallnacht' hier in München so wichtig wie eh und je. Wenngleich wir die Vergangenheit nicht ändern können – Die heutigen Erinnerungsveranstaltungen können uns helfen, die Geschehnisse besser zu verstehen. So können wir uns unserer Verantwortung bewusst werden, diese Welt zu reparieren".

Tracys Urgroßmutter Marjem Both überlebte den NS-Terror ebenfalls nicht. Sie und Sohn Max wurden zwangsenteignet. Ein Konkurrent, Willi Eisen, eignete sich die Waren aus dem Geschäft weit unter Wert an. Sohn Max wurde noch in der Nacht, als sein Vater ermordet wurde, verhaftet. 1939 gelang es ihm, nach England auszuwandern.

Marjem Both wird am 25. November 1941 von der Gestapo in Litauen erschossen

Marjem Both wurde, nachdem sie viermal zwangsweise umziehen musste, am 20. November 1941 mit fast 1000 weiteren Jüdinnen und Juden nach Kaunas in Litauen deportiert. Dort wurde sie am 25. November 1941 erschossen.

Auch für Malwine Porsche (geborene Kammer) ist am Sonntag ein Erinnerungszeichen an dem Haus, in dem sie zuletzt wohnte, angebracht worden. Sie war mit Familie Both verschwägert, arbeitete als Schneiderin und betrieb ab 1896 in der Eisenmannstraße 2 ein Zigarrengeschäft.

1908 heiratete sie den Maler Otto Maria Porsche. Er war zwanzig Jahre älter als sie und starb 1931. Danach zog Malwine Porsche in die Akademiestraße 19. Am 13. Juli 1942 wurde sie ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie ermordet wurde.

Erinnerungszeichen werden in München an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Es gibt sie als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund.

Mit den Erinnerungszeichen will die Stadt München den heute meist vergessenen Opfer der NS-Verfolgung einen Platz in der Münchner Stadtgesellschaft zurückgeben.

Ausführliche Informationen und Biografien für Frauen, Männer und Kinder, für die es bereits Erinnerungszeichen gibt unter: www.erinnerungszeichen.de