Als Paulaner-Bier im Hofbräu-Zelt floss: Zehn Fun-Facts über die Wiesn

München - Der Countdown läuft. Es sind nur noch drei Tage. Am Samstag, Punkt zwölf Uhr, heißt es wieder "Ozapft is!" auf dem größten Volksfest der Welt, auf der Wiesn.

So berühmt das Münchner Oktoberfest auch ist: Es gibt doch zahlreiche Geheimnisse zwischen Achterbahnen, Karussells und Bierzelten. Vieles ist passiert in der langen Wiesn-Historie, das einen staunen lässt ‒ wie diese zehn Geschichten.

Zehn Fun-Facts zum Oktoberfest-Start in München

1. Hilfselektriker Albert Einstein im Schottenhamel-Zelt

Jedes Jahr sind alle Blicke auf das Schottenhamel-Zelt gerichtet, denn dort zapft der Münchner Oberbürgermeister ja stets das erste Fass an. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit dieses Festzelts, das der ältesten Wirte-Dynastie auf der Wiesn gehört.

Im Jahr 1867 fing es mit einem Bretterschuppen, der noch mit Talgkerzen erleuchtet wurde, an. 1908 hatten die Schottenhamels dann schon eine Bierburg für 8000 Gäste ‒ und das erste Wiesnzelt mit elektrischem Licht.

Die Technik betreute die Firma J. Einstein. Der Neffe des Firmenchefs half fleißig mit: ein 17-jähriger Gymnasiast namens Albert Einstein! Der spätere Physik-Nobelpreisträger jobbte bei seinem Onkel als Hilfselektriker und schraubte fleißig Glühbirnen ein.

2. Menschen, Tiere, Sensationen: Die "drei dicksten Mädchen" als Attraktion

Elsa wog 380 Pfund, Elvira 420 und Bertha 450. Die drei übergewichtigen Damen waren einst ein Besuchermagnet auf dem Oktoberfest ‒ angepriesen als "Die drei dicksten Mädchen". Heute ist das glücklicherweise nicht mehr vorstellbar, doch es gab eine Zeit auf der Wiesn, in der es vor allem darum ging, vermeintlich "Exotisches" zu bieten.

Ob "Lionel, der Löwenmensch" oder die "Bartdame" mit Vollbart: "Menschenwunder", wie es hieß, zogen das Publikum Ende des 19. und besonders Anfang des 20. Jahrhunderts magisch an.

Außer Boxkämpfen gab es auch sogenannte Hahnenkämpfe, bei denen zwei Männer, jeweils auf den Schultern eines weiteren sitzend, miteinander rangen. Auch Tiere wurden präsentiert ‒ von Schlangen bis zu Eisbären.

3. Hungerkünstler sorgt für Tumulte

Für eine Massenschlägerei sorgte 1904 der selbsternannte Hungerkünstler Riccardo Sacco. Er ließ sich in einen gläsernen "Hungerturm" einsperren. 15 Tage wollte er ohne Nahrung dort ausharren, doch es kam ganz anders.

Drei Tage lang hatten die Wiesn-Besucher gezahlt, um ihn anzuschauen, dann glaubten viele plötzlich an einen Schwindel ‒ und es kam zu Tumulten. Schutzleute mit gezogenen Säbeln konnten die Massen kaum stoppen.

"Hungerkünstler" Sacco wurde aus seinem Turm geholt und bekam gleich etwas zum Essen vorgesetzt. Welches Wiesn-Schmankerl ist nicht überliefert.

4. Brüllverbot für den Löwen

Der erste war noch eine aus Sperrholz ausgesägte Figur, doch Brüllen konnte er von Anfang an ‒ der berühmte Löwe über dem Haupteingang des Löwenbräu-Zelts.

1949 war sein stimmgewaltiger "Löööwenbroii"-Ruf erstmals auf der Theresienwiese zu hören. Die Besucher waren begeistert, die anderen Wiesn-Wirte jedoch so gar nicht. Sie protestierten gegen die "akustische Brauerei-Reklame" und konnten 1952 tatsächlich ein Brüll-Verbot erwirken.

Wirt und Löwenbräu-Brauerei reagierten mit Humor. Der Löwe bekam ein Papp-Schloss vor sein Maul gehängt. Seine Fensternische über dem Zelt-Portal wurde zudem verglast und vergittert. Auf der nächsten Wiesn war der Löwe wieder frei. Offiziell durfte er auch wieder brüllen ‒ und das tut er bis heute jedes Jahr auf der Wiesn.

5. Biernotstand auf der Wiesn ‒ Paulaner-Bier im Hofbräuzelt

Dass das Bier auf der Wiesn mal ausgehen kann, mag man kaum glauben, und doch ist es passiert: 1981 musste im Hofbräu-Festzelt beinahe der Biernotstand ausgerufen werden.

Spät am Abend war der Durst der Gäste noch groß. Die Schankkellner schlugen Alarm und Wirt Günter Steinberg zog sofort los, um Nachschub zu besorgen ‒ bei seinem damaligen Zeltnachbarn, dem unvergessenen "Wirte-Napoleon" Richard Süßmeier.

Dieser gab bereitwillig mehrere Fässer her, die schnell von seinem Zelt zum Nachbarn hinübergerollt wurden. Nicht bekannt ist, ob die trinkfreudigen Gäste gemerkt haben, dass damals für einige Stunden Paulaner-Bier im Hofbräu-Zelt floss.

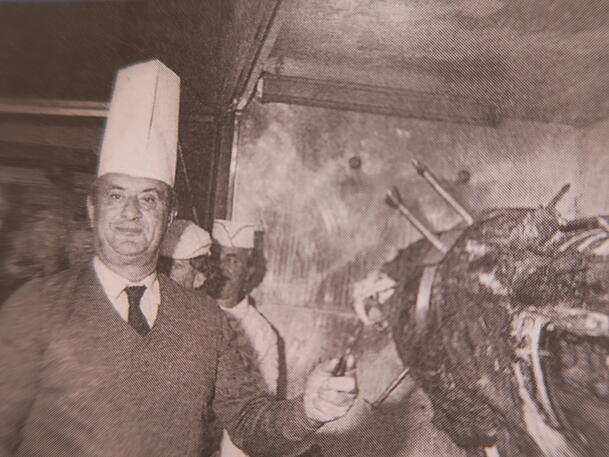

6. Wiesn-Nouvelle-Cuisine für Paul Bocuse am Ochsengrill

Es war zur Wiesn 1987, als sich in der Ochsenbraterei ganz besonderer Besuch ankündigte: Frankreichs Kochlegende Paul Bocuse. Mit Gefolge erschien er bei Festwirt Hermann Haberl, der ihm eine ganze Boxe reserviert hatte.

Bocuse gefiel es aber viel besser am Ochsengrill. Der Jahrhundertkoch schnitt sich selbst Fleisch herunter und stellte begeistert fest: "Das ist beste Nouvelle Cuisine ‒ frisch vom Spieß auf die Teller!"

Auf dem Oktoberfest pries erstmals 1881 der Metzger und Ochsenbraterei-Gründer Johann Rössler "das Braten eines ganzen Ochsen auf einer eigens dafür construirten Maschine" als "seltene Volksbelustigung an. Eine (kulinarische) Attraktion ist's noch heute.

7. Lohngrillerei auf der Wiesn ‒ Als die Wiesn-Besucher die Hendl noch roh mitbrachten

Geld hatten sie oft nur wenig, doch auf dem Hof gab's meist genügend Federvieh. Also nahmen viele Bauernfamilien anno dazumal zum Wiesn-Besuch einfach ein frisch geschlachtetes rohes Huhn mit. Dieses gaben sie auf dem Oktoberfest beim Koch im Festzelt ab, um es dort grillen zu lassen.

Manchmal wurde dafür eine kleine Gebühr verlangt. Oft war der Grillservice, den es bis etwa 1950 gab, sogar kostenlos. Mit dem Lohngrillverfahren lockten die Wirte quasi die Bauern ins Zelt. Verdient haben sie schon damals tüchtig am Bier.

8. Die schöne Rosi mit Bier hoch zu Ross

Jeden Abend sah man das gleiche Schauspiel: Rosi schwang sich zu einem Rundritt im Brauhof auf ein von der Arbeit kommendes Bräuross. Reitend genehmigte sie sich dabei eine Maß Bier.

Bei der Reiterin soll es sich um die Brauerstochter Rosi mit dem berühmten Nachnamen "Pschorr" gehandelt haben. Allein um ihre Schönheit zu bewundern, sollen viele männliche Besucher auf die Wiesn geströmt sein. So wurde die "Pschorr'sche Almhütte" dann auch in "Bräurosl" umbenannt.

Das Bildnis der feschen Brauerstochter im Dirndl und mit Krug prangt bis heute über dem Bräurosl-Haupteingang und im Zelt-Inneren.

9. Ein Prosit der Gemütlichkeit ‒ aus Sachsen

Es ist die Biertrinker-Hymne schlechthin: das Lied "Ein Prosit der Gemütlichkeit". Es klingt fest verwurzelt mit der bayerischen Bierzeltkultur, doch tatsächlich liegt der Ursprung ganz woanders: in Sachsen.

Die eingängige Melodie und die sehr einprägsamen Zeilen verfasste der 1840 in Chemnitz geborene Buchhalter Bernhard Traugott Dietrich. In seiner Heimatstadt machte er sich als Komponist und Chorleiter einen Namen.

Auf die Wiesn nach München kam sein "Ein Prosit der Gemütlichkeit" durch den legendären Wirt Georg Lang, der 1898 in seiner "Riesenfesthalle" erstmals eine dreißig Mann starke Kapelle hatte.

10. Oktoberfest ist eigentlich ein Septemberfest

Der Name irritiert. Wieso heißt es eigentlich Oktoberfest, wenn's doch immer im September startet und in diesem Monat auch hauptsächlich stattfindet? Tatsächlich ist ja auch das erste Oktoberfest anlässlich der berühmten königlichen Hochzeit mit Pferderennen und Co. auf 17. Oktober 1810 datiert.

Der Grund ist das Wetter. 1828 war es während der Wiesn mal wieder sehr nasskalt, und so wurde im darauffolgenden Jahr der erste Antrag gestellt, das Fest einige Wochen vorzuverlegen.

Die Stadtoberen lehnten mehrfach ab. Schließlich wurden die Theresienwiese und das Umfeld damals noch als landwirtschaftliche Flächen genutzt, die im September noch nicht vollständig abgeerntet waren.

Erst ab 1874 wurde es möglich, den Wiesn-Beginn vorzuverlegen ‒ in den September beziehungsweise den meist milden Münchner "Altweibersommer". Bleibt zu hoffen, dass dieser auch die Wiesn 2024 (doch noch!) mit richtig schönem Volksfest-tauglichen Wetter beglückt.

- Themen:

- Bierzelte

- München

- Oktoberfest