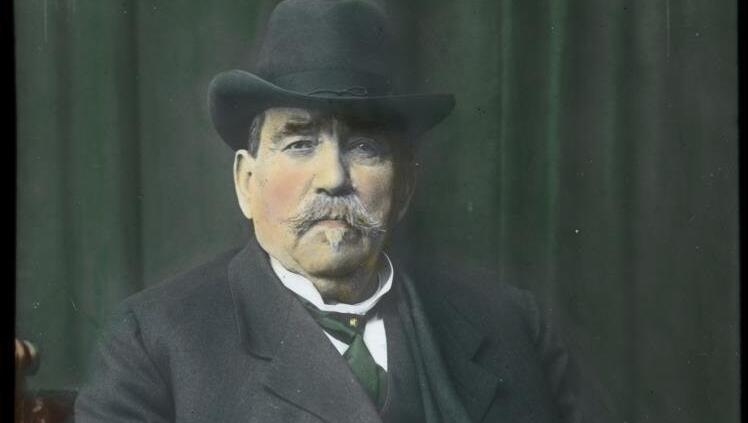

Wirtelegenden: Michael Schottenhamel - der erste Ozapfer

München - Michael Schottenhamel gilt als Stammvater der Münchner Wiesnwirte. In die Wiege war ihm dies freilich nicht gelegt worden. Am 24. Oktober 1838 in Nittenau geboren, machte er zunächst eine Schreinerlehre. Einmal musste er an einem Sarg arbeiten, der für enthauptete Räuber bestimmt war. Auf der Walz kam der Oberpfälzer 1860 nach München. Hier heiratete er eine Köchin, die ihm zehn Kinder schenkte. Die Familie bezog eine Wohnung in der Luitpoldstraße 31, unweit des neuen Centralbahnhofs.

Michael Schottenhamel hatte zehn Kinder

Nebenan, im Gasthof "Zu den drei Mohren", arbeitete der Tischlergeselle als Schankkellner. Bald konnte er die Wirtschaft pachten, die besonders bei den Schülern der benachbarten Kadettenanstalt sehr beliebt und wegen der Bahnhofsnähe immer gut besucht war. Im Juli 1867 bewilligte ihm der Magistrat die "Ausübung der Höflischchen radizierten Braugerechtsame". Auf gut Deutsch: Er durfte Bier ausschenken.

Schottenhamels erste Hütte auf der Theresienwiese

Zum selben Zweck errichtete Michael Schottenhamel noch im selben Jahr auf der Theresienwiese, wo dem ursprünglichen Pferderennen längst ein Volksfest entwachsen war, eine "leicht gezimmerte Hütte", die laut Amtsbescheid "25 Fußbreit nicht überschreiten" durfte. Mehr als 60 Gäste hatten nicht Platz. Die Beleuchtung bestand aus Kerzen und Petroleumlampen. Getrunken wurde aus Steinkrügen mit Zinndeckeln. Weil diese damals schon gern mitgenommen wurden, besorgte der erste Oktoberfestwirt die ersten deckellosen Keferloher.

Bierpreis im Jahr 1872: Zwölf Kreuzer

Als Erster führte er das Märzen ein. Das kam so: Das Kriegsjahr 1872 war besonders heiß, sodass in der Stadt das Sommerbier ausging. Zum Glück hatte der Brauersohn Joseph Sedlmayr im März eine neue, in Wien erfundene, etwas stärkere Biersorte eingesotten, auf die Schottenhamel nun zurückgreifen konnte.

Dieses Bier kostete allerdings zwölf statt bisher neun Kreuzer. Die Polizei befürchtete deshalb ähnliche Reaktionen wie beim Bierkrawall von 1844 und erlaubte den Ausschank nur mit der Auflage, dass der Wirt für alle "Folgen" persönlich verantwortlich sei. Brav bezahlten die Zecher das teure Bier.

Aus der Bretterbude wurde 1896 ein großes, architektonisch und künstlerisch anspruchsvolles Festzelt, das nicht mehr von einem Zimmerer, sondern vom großen Baumeister Gabriel von Seidl entworfen wurde. Er hatte ein Walmdach gebaut und einen girlandengekrönten Turm. Die Namen auf der prächtigen Fassade wechselten öfter als die Bemalung: "Schützen-Wirth", "Schützenwirthschaft von Michael Schottenhamel" oder "Franziskaner-Leistbräu-Bierhalle".

Seit 1885 gibt es elektrisches Licht auf der Wiesn

An Ideen fehlte es dem Patron keineswegs. "Der bekannteste und älteste Oktoberfestwirt", wie ihn Karl Valentin bei seinen Lichtbildervorträgen nannte, war der Erste, der praktisches Plastikgeld für die Bedienungen einführte und 1885 elektrisches Licht auf der Wiesn installieren ließ.

Der 14-jährige Neffe des Firmenchefs Einstein, er hieß Albert und bekam später den Nobelpreis, musste die Glühbirnen einschrauben. (Das erzählte Michael IV., der jüngste Spross der Schottenhamel-Dynastie, 2017 bei der Eröffnung einer Jubiläumsausstellung im Bier- und Oktoberfest-Museum im Beisein von Oberbürgermeister Dieter Reiter und anderen Prominenten).

Michael Schottenhamel starb 1912

Schon Michael I. konnte viel Prominenz in seinem immer prächtiger werdenden "Zelt" begrüßen. Er duzte sich sogar mit dem Prinzregenten Luitpold, der sein Bier aus einem großen Humpen trank. 1908 musste der Seidl-Bau einer noch größeren "Festhalle Schottenhamel" weichen. Inzwischen hatte Schottenhamel in der Prielmayerstraße ein Hotel erbaut, erstmals in München mit fließend warmem und kaltem Wasser. 1912 ist der Patron des Volksfestes, das zum größten der Welt wurde, aus einem erfolgreichen Leben geschieden; auf dem Waldfriedhof ist sein Grab.

Das veraltete Hotel wurde 1974 aufgegeben und abgerissen; an dessen Stelle entstand der Elisenhof. Auf der Wiesn aber, auf dem Nockherberg und in der Menterschwaige regieren die auch im Tourismus engagierten Schottenhamels weiter, erfolgreich bis zur Corona-Krise. Ihr Festzelt dient alljährlich als "Startplatz" der Wiesn.