Neues Buch vom Chef des Deutschen Museums: Stille und schillernde Technik-Stars

München - Erzählt Geschichten! Das gab Wolfgang Heckl rund 80 Autoren aus seinem Haus mit, die etwa drei Jahre lang bei dem neu erschienenen Buch "Die Welt der Technik in 100 Meisterwerken" mitgeschrieben haben, dessen Herausgeber Wolfgang Heckl ist. Sonst könne man auch einen Wikipedia-Eintrag aufrufen. Meisterwerke der Menschheit seien das - und "es sind die guten Geschichten, an die sich alle erinnern. Nicht an eine Zahlenfolge oder eine Tabelle".

Luis Trenker in Freimann: Schlüsselmoment für Wolfgang Heckl

Dass gute Geschichten jahrzehntelang hängen bleiben, habe Heckl selbst eindrücklich erlebt, als er Anfang der 80er Luis Trenker für einen Vortrag in der Studentenstadt Freimann gewinnen konnte. Ein Bühnenauftritt sollte es sein - ein Schlüsselmoment ist es für Heckl gewesen. Er war damals Physik-Student.

"Trenker stand im großen Saal der Studentenstadt und feuerte eine Anekdote nach der anderen ab, ohne eine einzige Notiz. Die Leute sind ausgeflippt!", erinnert sich Heckl noch genau, "und da hatte er noch keine einzige Geschichte übers Bergsteigen angefangen." Dafür hatte ihn Heckl damals eigentlich eingeladen.

Es seien vielmehr Trenkers Erinnerungen gewesen, an besondere Momente, wie etwa an den Filmdreh mit Leni Riefenstahl zu "Die weiße Hölle vom Piz Palü". "Und als Trenker fertig war, skandierten die Studenten: Luis, erzähl uns noch was! - und er erzählte einfach einige Anekdoten nochmal", sagt Heckl. Niemand habe den Saal verlassen. "Natürlich muss man für so einen Auftritt auch ein guter Erzähler sein, keine Frage", ergänzt Heckl.

Unter den legendären Erfindern und Wissenschaftlern habe es durchaus den ein oder anderen gegeben, die auch sehr gut erzählen konnten. Wie etwa den Mann, der die Magdeburger Halbkugel eindrücklich demonstrierte: Otto von Guericke (mehr dazu unten). Aber es habe auch unauffällige Helden gegeben, "stille Stars", so nennt Heckl etwa den legendären Artur Fischer, der die heute unverzichtbaren Wand-Dübel erfunden hat - aber auch noch vieles mehr.

Etwa 100.000 Exponate hat das Deutsche Museum aktuell. Hundert davon hat man nun in diesem neuen Buch besonders hervorgehoben, weil sie auch die Gesellschaft verändert haben. Dazu gehört auch der mRNA-Bioreaktor von Biontech. "Viele Geschichten mussten leider wieder herausfliegen", erzählt Heckl. Aber auch so ist das Ganze üppig geworden: 686 Seiten, 290 Abbildungen.

Die Entdeckung des Neptuns

"Klar, es gibt sehr viele Teleskope auf der Welt", sagt Wolfgang Heckl. Doch nur von wenigen könne man behaupten, dass damit ein neuer Planet entdeckt worden ist. Und in diesem Fall ist es so. Heckl steht vor dem riesigen Teleskop, mit dem der Planet Neptun gesichtet wurde. Johann Gottfried Galle war der Wissenschaftler, der diese Entdeckung gemacht hat.

Im Jahr 1846 ist das gewesen. Nachfolger des legendären Münchner Optikers Joseph von Fraunhofer haben ihn aber gebaut: den Fraunhofer'schen Refraktor. Es war damals ein Auftrag der Sternwarte Berlin. Auf dem Foto mit Wolfgang Heckl wirkt der Refraktor gar nicht so groß. Aber er ist riesig. Die Maße: 4,25 Meter Mal 2,92 Meter. Das Präzisionsgerät (Brennweite: 4,32 Meter) wiegt zwei Tonnen - mehr als viele Pkw also.

Galle wurde für die Entdeckung des Neptun und für seine Verdienste um exakte Sternenkarten mehrfach geehrt. Auch Mondkrater sind nach ihm benannt worden. Ohne diese Symbiose zwischen der nächsten Wissenschaftler-Generation nach Fraunhofer und Galle wäre der Neptun wohl noch einige Jahrzehnte unentdeckt geblieben. Schließlich war er auch im Refraktor als winziger Punkt zu sehen, der nur sehr schwach strahlte. Galle musste sich erst durch einen Schriftwechsel mit Urbain Leverrier vergewissern.

Der Segelapparat

Kaum etwas hat die individuelle Reise neben dem Pkw so maßgeblich verändert, wie das Fliegen. Und hier war Otto Lilienthal einer der deutschen Pioniere. Heckl sagt, er sei einer derjenigen gewesen, die nicht nur praktisch geforscht, sondern auch theoretische Gedanken rund um physikalische Themen wie Auftrieb gemacht hätten. Entstanden ist daraus ein Gleitflieger. Otto Lilienthal belegte ab 1866, dass Luftteilchen eine "nach oben gerichtete Saugwirkung" entfalten können.

Mit dem Normal-Segelapparat für eine Person erfüllte er sich seinen eigenen Traum vom Fliegen, wurde doch im 19. Jahrhundert unter Wissenschaftlern heftig darum gestritten, ob der Mensch - sozusagen der menschliche Körper - überhaupt dazu geeignet ist, zu fliegen. Der Gleiter, vor dem Wolfgang Heckl steht, war jedenfalls dafür geeignet. Dazu hat man den zusammengefalteten Apparat auf eine Anhöhe gepackt, ausgefaltet, mit Drähten bespannt, vier Profilschienen aus Holz wurden in die Tragflächen eingeschoben (das sorgte für die richtige Krümmung), der Pilot stellte sich in das Fluggerät und lief gegen den Wind los. Gesteuert wurde durch die Verlagerung des Körpergewichts.

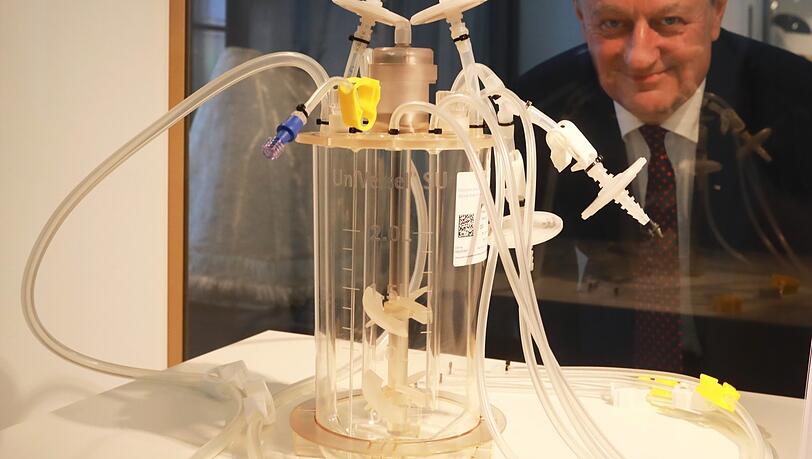

Lebensretter für Millionen

So ein Bioreaktor für mRNA könnte auch gut im Arzt-Spielzeugkoffer von Kindern herumfliegen. Aber die Bedeutung ist doch ungleich größer. Ihm hat man zu verdanken, dass die Menschheit zügig den Impfstoff gegen Corona entwickelt hat, unter der Leitung von Ugur Sahin, Özlem Türeci und Katalin Karikó. Kein Wunder, dass dieses Gerät schon einen Platz im Deutschen Museum hat.

In so einem Bioreaktor von Biontech entsteht mRNA für den Covid-19-Impfstoff. 43 Kilogramm mRNA seien in diesem Reaktor hergestellt worden. "Damit wurden zwei Millionen Menschen geimpft ", erklärt Heckl. "Die Entwicklung des Impfstoffs ging unglaublich schnell", sagt Heckl. Das Ganze habe bei Biontech schließlich Projekt Lightspeed geheißen. Heckl ist Optimist: "Vielleicht werden ja durch diese Technologie auch Heilmittel gegen Krebs erforscht."

Die Magedeburger Halbkugeln

Wolfgang Heckl ist begeistert von der Idee, die der Erfinder der Magdeburger Halbkugeln zur Veranschaulichung des Luftdrucks hatte. "Pferde!", schreit Heckl halb. Um zu zeigen, was alles mit und ohne Luft passieren kann, entzog Otto von Guericke den beiden Halbkugeln an einem Ventil die Luft, mithilfe der "Luftpumpe" (siehe Bild).

Vorher setzte er im 17. Jahrhundert die Halbkugeln zusammen, mit einem Lederriemen, der in Öl und Wachs getränkt war. Und nun kam der Clou: "Er ließ zwei Pferde an den Halbkugeln ziehen - und sie blieben zusammen!" Eine eindrucksvolle Demonstration der Kraft des Vakuums also. "Danach war klar, dass über uns etwas ist, das Druck ausübt", sagt Heckl. Keine Wettersendung komme heute ohne die Darstellung von Luftdruckverhältnissen aus.

Dübel, die Tunnel zusammenhalten

Zum findigen Tüftler Artur Fischer hatte Wolfgang Heckl ein enges Verhältnis. Nicht nur, dass er die unverzichtbaren Wand-Dübel erfand. Er bastelte Zeit seines Lebens in seinem Heimatort Tumlingen an neuen Apparaten. Ideen dafür holte er sich laut Heckl oft im Deutschen Museum.

Er erinnert sich: "Fischer kam regelmäßig mit seiner Ledertasche ins Viertel und ließ wieder neue Patente im Patenamt um die Ecke anmelden." Bei der Gelegenheit schaute er dann oft bei Heckl vorbei. "Er war ein stiller und kreativer Held", sagt Heckl über Fischer. Bei einer dieser vielen Begegnungen mit Fischer habe er die Entstehungsgeschichte des Dübels gehört. Sie sei aus einer persönlichen Erfahrung entstanden. "Fischer musste als Lehrling mit ungeeigneten Geräten Löcher in die Wand bohren und etwas befestigen", erzählt Heckl.

Schwerstarbeit sei das gewesen, da die Vorläufer von Dübeln unter anderem Lederriemen gewesen seien. Jahre später habe Fischer den Einfall gehabt. Heckl erinnert sich auch sehr gut an das Jahr 1994, als der Eurotunnel eröffnet wurde, der Frankreich und England unterirdisch verbindet. Damals habe es im Deutschen Museum einen feierlichen Empfang gegeben. Als die internationalen Gäste sich gegenseitig zu dieser Meisterleistung gratulierten, habe Fischer so etwas gesagt wie: "Ohne meine Dübel hätten Sie diesen Tunnel nie bauen können!" Aber die Dübel im Tunnel seien natürlich nicht aus Plastik, sagt Heckl.