Nachkriegs-Zeitzeugin über Leben in München: „Es kam gleich die Stunde Eins“

AZ: Das Kriegsende in München beschäftigt sie schon lange. Sie haben viele Erinnerungen gesammelt, mit Zeitzeugen gesprochen, haben Fotografien von Ihrem verstorbenen Mann gesammelt und in Buchform publiziert. Wie denken Sie heute an das Kriegsende?

HEIDI FRUHSTORFER: Je älter man wird, desto mehr erinnert man sich an früher. Bei der jetzigen politischen Situation hat man ein bisschen Unbehagen. Man sieht im Fernsehen die Menschen, die im Krieg leben, gerade in der Ukraine und dann sagt man, ja, um Gottes Willen, wir haben gemeint, bei uns wäre das alles vorbei.

Da sehen Sie Parallelen?

Ja. Weil da noch eine Urangst da ist. Die hat man drin, wenn man das alles so erlebt hat.

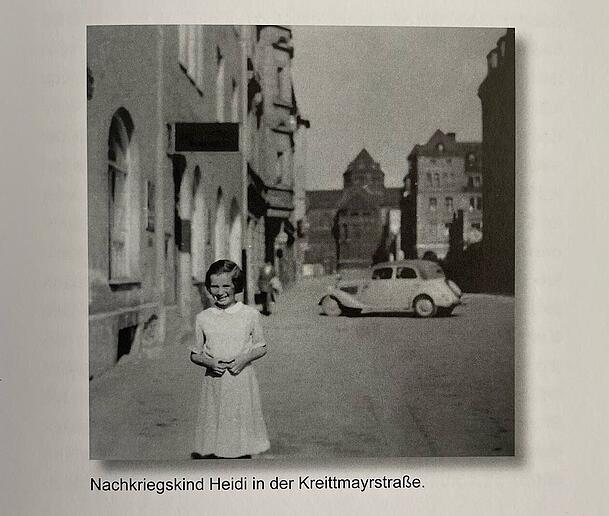

Sie sind als Kind mit fünf Jahren nach München gekommen.

1947 sind wir nach München gekommen. Meine Mutter, meine Schwester und ich. Wir sind aus Coswig an der Elbe hergekommen. Ich habe auch noch Bombardierungen miterlebt, die Bomber flogen über uns hinweg und haben Dessau zu 90 Prozent zerstört.

Ihr Vater ging also vor der Familie schon nach München.

Er ist aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Er ist noch 1944 zum Volkssturm eingezogen worden. Das waren die Älteren, die man da noch zusammengesammelt hat, der hat den Endkampf von Berlin miterlebt.

Dann war er im Kriegsgefangenenlager.

In Eutin in Schleswig-Holstein, ein ganz großes Lager der Engländer. Alle waren froh, dass sie nicht den Russen in die Hände gefallen sind. Die Alliierten wussten nicht, wie sie die vielen Kriegsgefangenen ernähren sollten, da hat man sie freigelassen.

Und er hat sich für München entschieden. Sie folgten ihm mit Ihrer Mutter und Schwester erst zwei Jahre später.

Mein Vater hat eine Baracke organisiert in Thalkirchen, da konnten wir dann wohnen. Das war nicht komfortabel, aber wir hatten ein Dach über dem Kopf.

Das ist sehr lange her. Haben Sie noch konkrete Erinnerungen an diese Zeit?

Ich telefoniere oft mit meiner Schwester. Die wird jetzt 90 und lebt in Australien. Wenn wir ins Plaudern kommen, erzählen wir uns, wie wir die Reise nach München erlebt haben. Wir sind zum Beispiel einen Höhenweg durch den Harz gelaufen, dann kamen Russen und wir mussten stehenbleiben. Die hatten einen großen Schäferhund und ich als Fünfjährige habe zu schreien angefangen, meine Schwester hat mitgeschrien und meine Mutter hat gezittert. Dann haben die zum Glück gesagt „Weiter!“.

Das war dann eine lange Reise.

Wir waren zu Fuß unterwegs, mal mit irgendwelchen Lastwägen oder der Eisenbahn. Was halt gerade ging. So ist man Stück um Stück nach München gekommen. Wir waren schon einige Tage unterwegs.

"Wir waren einige Tage unterwegs"

Dann kamen Sie an in München. Einer zerstörten Stadt.

Ich habe eine Ärztin am Goetheplatz, da denke ich oft dran, wenn ich da hingehe in die Praxis. Das Haus war komischerweise nicht zerstört, aber in der Lindwurmstraße war so viel zerstört und die Pappeln standen so abgesengt da.

Wie sah Ihr Alltag aus?

Es war viel los, da hat man als Kinder zugeschaut, was alles passiert. Oder geschaut, ob man irgendwas findet, was man brauchen kann. Die Mütter waren damit beschäftigt, zu organisieren, dass wir irgendwas auf dem Tisch hatten. Es gab ja noch Lebensmittelkarten und man musste schauen, dass man was erwischt.

Das klingt auch anstrengend.

Es war mühsam. In unserer Baracke hatten wir einen Wasserhahn, darunter ein Eimer und daneben einen Ofen.

Das waren quasi Küche und Bad?

Küche und Bad beieinander, ja. Flöhe und Läuse hatte man auch. Das hat man aber gar nicht so beachtet (lacht).

Haben Sie auch besonders schöne Erinnerungen, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?

Ein Weihnachten. Mein Vater hatte seine Aktentasche und da hat er einen Fuchsschwanz reingetan (eine Säge, d. Red.). Dann kam er zurück mit einem Christbaum. Den hat er am Flaucher geholt. Und wir haben uns so gefreut. Ein schöneres Weihnachten hatte ich nie.

Was war noch besonders?

Meine Mutter hatte ein paar Kerzen von irgendwoher und es gab Pfannkuchen. Und grad schee war’s.

Was fällt Ihnen ein zu dem Begriff „Stunde Null“?

„Stunde Null“ war vielleicht für München der Tag, an dem die Amerikaner kamen. Aber gleich danach kann man sagen, es war wieder „Stunde Eins“. Die Zukunft.

Warum?

Wir hatten Anfang Mai schon wieder einen Oberbürgermeister. Die amerikanische Militärregierung hat Karl Scharnagl eingesetzt. Und es wurde ein Stadtrat gewählt, da wurden auch die Sozialdemokraten wieder zur Wahl zugelassen.

Dank der Amerikaner, die in München waren.

Da wurde alles gut organisiert. Es gab einen „Curfew“, also eine Ausgangssperre, Ordnung und eine gute Verteilung von Lebensmitteln. Dann hat man geschaut, wie man alles zusammenhält, dass das Leben weitergeht.

"Kriegsflüchtlinge wurden ausgegrenzt"

Wie war das im Alltag mit den Amerikanern in der Stadt?

Die waren freundlich. Und für Kinder hatten sie immer etwas dabei, Kaugummi oder Bonbons.

Gab es einen Austausch in den Nachkriegsjahren mit jüdischen Displaced Persons, mit Vertriebenen die zurückkamen nach München?

Überhaupt nicht. Wir hatten Bekannte in Wolfratshausen, da waren wir öfter zu Besuch. Da waren viele Displaced Persons. Da wurde uns immer gesagt, dass wir nicht mit denen spielen sollen. Man hat sie schon ausgegrenzt.

Und auch im Ludwigsfeld waren viele Kriegsflüchtlinge und Vertriebene.

Das steht auch in meinem Buch „Kindheit in Bayern“. Da hat man quasi eine neue Stadt gebaut. Das waren Zwangsarbeiter, auch viele aus der Ukraine zum Beispiel.

Von den schrecklichen Taten der Nazis wussten Sie lange nichts, sagen Sie.

Erst Mitte der 50er Jahre. 1954 gab es einen Film über das Attentat auf Hitler, den habe ich gesehen. Aber man konnte sich noch kein rechtes Bild machen. 1956, mit 14, habe ich in den Kammerspielen das Tagebuch der Anne Frank als Theaterstück gesehen.

"Im Deutschland der 60er-Jahre waren noch so viele Nazis übrig"

Im Ausland haben Sie dann viel erfahren.

1960 bin ich ein Jahr nach England gegangen als Au-pair. Da kannte ich eine jüdische Familie, die waren zu mir sehr nett und haben langsam und vorsichtig erzählt, was passiert ist.

Dann hat sich auch in Deutschland etwas verändert.

Da ging es dann los. Auch die Studenten, die die Politiker damit konfrontiert haben, was geschah. Da waren ja noch so viele Nazis übrig.

In München hat das Amerikahaus für Sie eine wichtige Rolle gespielt.

Das hat Anfang der 50er geöffnet, in der Arcisstraße im ehemaligen Führerbau am Karolinenplatz. Ich habe in der Schule einen Gutschein bekommen für eine Kinovorstellung am Samstagnachmittag.

Und da hat es Ihnen gefallen?

Das war toll, das waren wunderschöne Filme. Es gab auch eine Jugendbibliothek und Malstunden.

Sie haben gemeinsam mit Ihrem verstorbenen Mann Georg Fruhstorfer viele Bücher zur Nachkriegszeit publiziert.

Er war über 20 Jahre älter als ich, er hat den Krieg noch mitgemacht und natürlich viel davon erzählt. Nach dem Krieg hat er eine Leica-Kamera gehabt und ist überall herumgegangen und hat Fotos gemacht.

Diese Fotografien blieben aber lange verborgen.

In den fünfziger Jahren sind einige erschienen, aber dann überhaupt nicht mehr. Erst zu Beginn des neuen Jahrtausends war plötzlich das Interesse da an diesen alten Bildern.

"Mein Mann hat die Fertigstellung des Buches nicht erlebt"

Wie erklären Sie sich das?

Da war kein großes Interesse. Das ist schwer zu erklären. Es wurde viel verdrängt.

Ihr Mann hat viel fotografiert.

Er ist in Straubing groß geworden und ist dort Lehrer geworden, hat aber immer nebenher fotografiert, auch für das Straubinger Tagblatt.

Und dann kam der Krieg.

Da war er in Russland, dann sind ihm die Filme ausgegangen. Er war in Jugoslawien und hier und da.

Fotografiert hat er auch nach dem Krieg. Es dauerte aber bis 2003, bis das erste Buch erschien, „Hurra wir leben noch“.

Ja, er ist allerdings im Juni 2003 gestorben und ich habe es dann alleine noch fertig gemacht. Schade, dass er es nicht mehr erlebt hat.

----------------

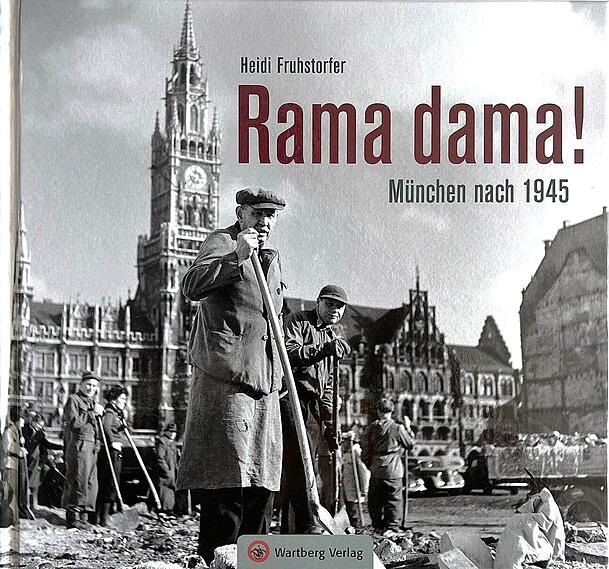

Heidi Fruhstorfer, Rama dama! (Wartberg-Verlag, 19,90 Euro)