Miete in München bald unbezahlbar? "Die Zahl der Mietwohnungen muss sich erhöhen"

München - Wenn ein Pärchen in München zusammenzieht, ist das quasi ein Heiratsantrag. Auf jeden Fall hat es finanzielle Folgen: Wer 2020 in eine Neuwohnung zog, zahlte im Schnitt 21,20 pro Quadratmeter - vier Prozent mehr als im Vorjahr. Doch diese Mieten können sich immer weniger Menschen leisten. Noch nie stellten so viele einen Wohngeldantrag.

Warum die Stadt kaum etwas gegen hohe Mieten tun kann

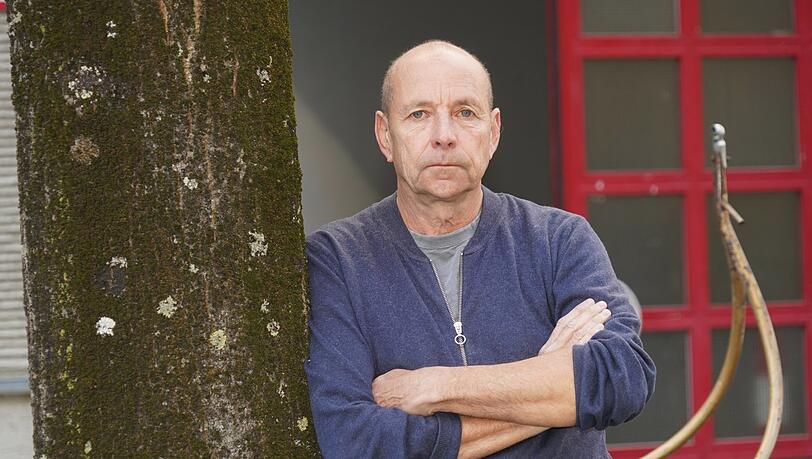

Christian Stupka, der Vorstand der Genossenschaftlichen Immobilienagentur München (GIMA), setzt sich dafür ein, dass auch Normalverdiener in München leben können. Im Interview erklärt er, warum die Stadt kaum etwas gegen die hohen Mieten tun kann und weshalb sie selbst zum Spekulanten wird.

AZ: Herr Stupka, eines der größten Ziele des neuen Stadtrats ist, Wohnraum zu schaffen. Doch wurde 2020 weniger gebaut und weniger genehmigt als 2017. Haben Sie dafür eine Erklärung?

CHRISTIAN STUPKA: Dazu kann ich nichts sagen. Aber auch wir beobachten, dass es bei der Vergabe von städtischen Grundstücken immer wieder zu großen Verzögerungen kommt. Die Auflagen und Vorgaben werden immer mehr. Dadurch dauert es oft unverhältnismäßig lange, bis Grundstücke bebaut werden können. Die Stadt müsste mehr Personal einstellen. Insgesamt bin ich aber mit den Weichenstellungen des neuen Stadtrats zufrieden.

Mehr vergünstigter Wohnraum für München

Warum?

Zum Beispiel hat sich der neue Stadtrat das Ziel gesetzt, die Richtlinien für die sozialgerechte Bodennutzung neuzugestalten. Bisher entstand bei Neubauprojekten 40 Prozent preisgebundener, vergünstigter Wohnraum. Diese Quote will der neue Stadtrat erhöhen. Grundeigentümer und Investoren werden langfristig mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen müssen. Außerdem sollen laut Koalitionsvereinbarung Genossenschaften dabei stärker berücksichtigt werden.

Welchen Vorteil hat das?

Die Bindungen nach den Sobon-Richtlinien laufen nach einer bestimmten Zeit wieder aus. Genossenschaften hingegen sind ein Garant dafür, dass Wohnungen dauerhaft bezahlbar bleiben. Die meisten Genossenschaften in München sind über 100 Jahre alt. Die Nettomiete liegt im Durchschnitt nach wie vor bei unter sieben Euro pro Quadratmeter.

So funktionieren Genossenschaften

Wie funktioniert das?

Genossenschaften werden gegründet, um ihre Mitglieder mit Wohnraum zu versorgen. Wenn die Bewohner gleichzeitig die Eigentümer sind, wird es niemals unverhältnismäßige Mieterhöhungen geben. Die Mieten bleiben auf einem Niveau, dass es reicht, den laufenden Aufwand zu decken und Instandhaltung zu betreiben. Aber kein Dritter schöpft einen Profit ab. Außerdem verkaufen Genossenschaften ihre Wohnungen nicht. Das heißt, sie nehmen an keiner Bodenspekulation teil.

Seit Jahrzehnten regiert in München die SPD, eine Partei, die Sozial im Namen trägt. Trotzdem erreichen die Mietpreise jedes Jahr neue Rekorde. Was ist da schiefgelaufen?

Fast nichts. Der Erfolg von München ist einfach zu groß. Es gibt keine Millionenstadt, die so einen großen Zuzug hat. Man kommt mit dem Bauen nicht mehr hinterher. Gleichzeitig nützt es nichts, wenn zu 70 Prozent Eigentumswohnungen entstehen, die sich die Masse gar nicht leisten kann.

"Es bräuchte neue Bundesgesetze"

Was müsste sich ändern?

Die Zahl der Mietwohnungen muss sich deutlich erhöhen. Allerdings betreffen die meisten Mieterhöhungen den Bestand. In München gibt es 800.000 Wohnungen. Davon sind 500.000 Mietwohnungen, die dem freien Markt überlassen sind. Diesen kann die Stadt nicht alleine regulieren. Da bräuchte es neue Bundesgesetze.

Zum Beispiel einen Mietenstopp?

Mietobergrenzen könnte es von mir aus gerne geben. Diese müssten aber auch den "Guten" erlauben, die Mieten so zu erhöhen, dass sie ihre Bestände bewirtschaften und pflegen können. Beim Berliner Mietendeckel ist es ein großes Problem, dass ich die Mieten gar nicht mehr bewegen können. Grundsätzlich finde ich den Ansatz aber richtig. Wohnen ist ein Grundrecht. Wenn die Bananen teurer werden, isst man halt keine mehr. Ohne eine bezahlbare Wohnung kommt aber niemand aus.

Die Einkommen in München sind extrem gespreizt

Doch offensichtlich können sich immer mehr Menschen ihre Wohnung nicht leisten. Das Sozialreferat warnte vor kurzem, dass sich die Anträge auf Wohngeld verdoppelt hätten. Wie sehr bereitet Ihnen das Sorgen?

Das sehe ich mit großer Sorge. Vor allem, weil die Einkommen in München so extrem gespreizt sind. Es gibt viele, die 40 Prozent und mehr ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Während sich die anderen diese exorbitanten Mieten locker leisten können. Da finden unschöne Verdrängungsprozesse statt.

Die Stadt versucht das zu verhindern, indem sie immer mehr Viertel zum Erhaltungssatzungsgebiet erklärt und dort ihr Vorkaufsrecht nutzt. Für etwa 150 Millionen Euro kaufte die Stadt im vergangenen Jahr 23 Immobilien. Ist es richtig, so viel Steuergeld für ein paar Wohnungen auszugeben?

Der Stadt bleibt nichts Anderes übrig. Denn ein preislimitiertes Vorkaufsrecht, das sich an fairen Mieten und nicht an dem Marktpreis orientiert, gibt es bis heute nicht. Das heißt, die Stadt muss für Immobilien genauso viel bezahlen wie jeder andere Investor.

Hoffnung macht die Bayernkaserne

Das heißt, die Stadt beteiligt sich an Spekulationen.

In vielen Fällen ist die Stadt gezwungen zu kaufen. Denn bevor die Stadt selbst kauft, bittet sie in der Regel Investoren an, Abwendungserklärungen zu unterschreiben. Damit sollen sie sich verpflichten, die Regeln zugunsten der Mieterschaft einzuhalten, zum Beispiel dass die Mieten Obergrenzen von 11,50 Euro nicht übersteigen und dass Luxusmoderinisierungen unterlassen werden. Doch wollen die Investoren nicht unterschreiben, muss die Stadt kaufen - und zwar zum Marktpreis. Denn sonst würden die Abwendungserklärungen wie ein zahnloser Tiger erscheinen.

Wie hoffnungsvoll sind Sie trotz allem, dass München nicht eines Tages zu einer Stadt wird, die sich nur noch Reiche leisten können?

Ich bin Optimist. Große Hoffnungen setze ich zum Beispiel in die Bayernkaserne. Denn da wird endlich mal wieder Stadt gebaut. Wir waren nicht ganz unschuldig daran, dass dort 6.000 statt wie ursprünglich geplant 4.000 Wohnungen entstehen. Denn nur mit einer hohen Dichte funktioniert städtisches Leben. Auch der Eggarten bietet große Chancen. Das ist das spannendste Projekt, bei dem ich jemals mitmachen konnte.

Keine Autos im Eggarten

Was ist an der Eggarten-Siedlung so besonders?

Beispielsweise soll der Eggarten ein quasi autofreies Quartier werden - nicht, weil wir das Auto verteufeln, sondern weil es dort günstiger sein wird, kein Auto zu besitzen.

Allerdings liegt der Eggarten relativ weit außerhalb. Wie wollen Sie verhindern, dass sich da Menschen ein Auto kaufen?

Der nächste U-Bahnhof liegt etwa 800 Meter weit weg. Das heißt, es geht immer darum, wie man die letzte Meile bewältigt. An diesen Konzepten arbeiten wir gerade noch.

Die CSU fürchtet, dass die Menschen in den Nebenstraßen parken und dass es deshalb zu Nachbarschaftsstreit kommt.

Die Quartiersgaragen werden ausreichen. Aber natürlich erzeugt ein neues Quartier Verkehr. Diesen zu minimieren, ist eine große Aufgabe, aber sie kann gelingen. Beim Prinz-Eugen-Park hat der Bezirksausschuss zuerst auch befürchtet, dass alles schrecklich wird. Damals gingen die Prognosen von 9.000 Autofahrten täglich aus. Tatsächlich ist es jetzt nicht einmal die Hälfte.

"Die Radinfrastruktur muss gestärkt werden"

Wie kann das gelingen?

Es muss eine gute Nahversorgung und gute Alternativen zum eigenen Auto geben - zum Beispiel Carsharing. Die Radinfrastruktur muss gestärkt werden. In den Außenbezirken wie Feldmoching, Hasenbergl werden 40 Prozent aller Wege mit dem Auto zurückgelegt. Hier in der Innenstadt sind es 25 Prozent. Wäre das überall so, gäbe überhaupt keinen Stau.

Viele freie Flächen, wo in München neue Siedlungen entstehen könnten, gibt es allerdings gar nicht mehr.

Wir brauchen tatsächlich ein anderes Flächenmanagement. Denn die Wohnfläche pro Kopf ist enorm gestiegen. Früher hatte innerstädtisch jeder im Schnitt zehn Quadratmeter zur Verfügung, inzwischen ist es das Vierfache. Wir müssen besser mit Wohnraum umgehen. Bei Genossenschaftswohnungen sind zum Beispiel immer auch Gästeappartements und Gemeinschaftsräume dabei. Da braucht dann kein Mieter mehr ein extra Zimmer, wenn er mal jemanden einlädt. Gleichzeitig muss die Stadt höher und dichter bauen.

Gibt es in Zukunft weniger Einfamilienhäuser?

Doch der neue Stadtrat will auch das Klima schützen und die Natur erhalten. Ein Widerspruch?

Wenn sich die Stadt entscheidet, zu bauen, dann sollte das so dicht wie möglich sein. Diese Einfamilienhaus-Siedlungen in den Vororten versiegeln viel mehr Fläche.

Kürzlich gab es die Forderung, das Einfamilienhaus ganz zu verbieten. Halten Sie das für richtig?

Großstädte weisen ohnehin kaum Einfamilienhäuser aus. Da erübrigt sich die Diskussion. Und selbst Umlandgemeinden denken um. Denn Einfamilienhaussiedlungen ziehen eine bestimmte Klientel an. Das sind aber nicht unbedingt die Erzieher, Krankenschwestern und Verwaltungsmitarbeiter, die die Gemeinden eigentlich bräuchten. Selbst am Wörthsee entsteht inzwischen Genossenschaftsbau. Das gibt mir Hoffnung.