Lichtinstallationen an Hausfassaden: Leuchtende, traurige Erinnerungen

München - Ruhig liegt die Luxusmeile Maximilianstraße am Dienstagabend da, die Auslagen der Geschäfte sind erleuchtet, sonst ist es ein dunkler Novemberabend. Doch da, etwas weiter, an der Nummer 23 erkennt man ein Licht an der Fassade. Bei näherem Hinsehen wird klar: Es ist ein Gesicht. Das von Frieda Michaelis, die einst in diesem Haus wohnte und im KZ Theresienstadt ermordet wurde.

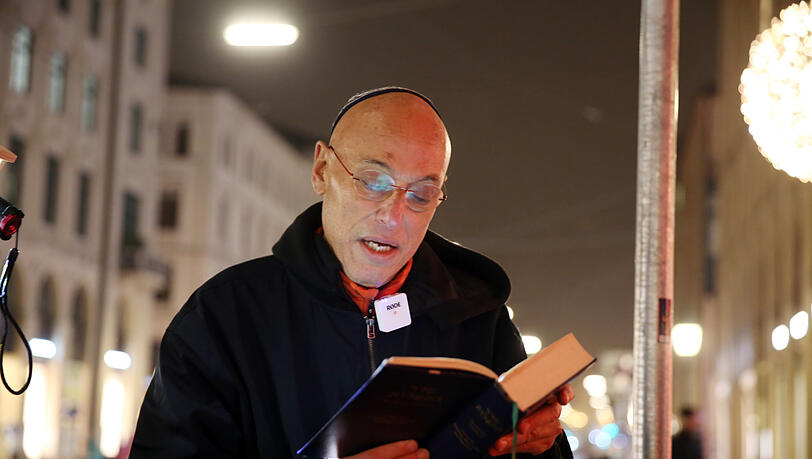

"Faces for the Names" (Gesichter für die Namen) heißt die Gedenkreihe, die Opfern des Holocaust ein Gesicht geben soll. Sie wird veranstaltet vom Verein J.E.W.S. Jews Engaged With Society und unterstützt vom Bezirksausschuss Altstadt-Lehel. An sieben Abenden werden die Porträts an unterschiedliche Hauswände projiziert und es wird der Opfer gedacht (weitere Termine finden sie am Ende des Textes).

Aus diesem Anlass erinnert AZ-Autor Karl Stankiewitz an das Schicksal der Münchner Juden in der Nazizeit.

9. November 1938 als erster trauriger Höhepunkt

Am 9. November 1938 erreicht die systematische Verfolgung der Juden im NS-Staat ihren ersten traurigen Höhepunkt. Nach dem alljährlichen Treffen der "Alten Kämpfer" im Bürgerbräukeller und einer Unterredung mit seinem Führer gibt Propagandaminister Josef Goebbels im Großen Rathaussaal Münchens das Signal zu reichsweiten, terroristischen Übergriffen.

In der folgenden Pogromnacht plündern in Zivil gekleidete Angehörige der SA und der NSDAP Münchens letzte jüdischen Geschäfte, stecken die Synagogen in der Herzog-Rudolf-Straße und in der Reichenbachstraße in Brand, nehmen etwa 900 Männer fest und verschleppen sie ins KZ Dachau. "Ganz ordnungsgemäß", wie Gauleiter Adolf Wagner im Circus Krone triumphiert.

Am 10. November 1938 schließt Münchens Polizei, die ebenso wie die Feuerwehr das Pogrom tatenlos geschehen ließ, die verbliebenen jüdischen Geschäfte, vernagelt Türen und Fenster mit Brettern. Die Inhaber werden gezwungen, Vollmachten zur Auflösung ihres Besitzes zu unterschreiben.

Das Jahr 1939 bringt weitere Unterdrückung. Die Stadt verbietet den mit "J" gekennzeichneten Bürgern den abendlichen Ausgang. Verwehrt werden ihnen die öffentlichen Bäder, Parks, Telefone, Faschingsveranstaltungen und andere "Kulturdarbietungen". Autos und Radios müssen sie abliefern. Schließlich greift der NS-Moloch nach ihrem allerletzten Besitz.

Zentrum für "Arisierung" jüdischen Eigentums in der Widenmayerstraße

Am 28. September, kurz nach Kriegsbeginn, wird in der Widenmayerstraße 27 eine Zentrale für die "Arisierung" jüdischen Eigentums eingerichtet. Erfasst werden die 1.100 noch in jüdischem Besitz befindlichen Grundstücke und Gebäude im (oberbayerischen) Gau.

Abgegeben werden sie zu Schundpreisen, großenteils an "verdiente" Volksgenossen. Auch Geldvermögen wird konfisziert, Mieter werden "entfernt". Sie müssen ihre Wohnungen in der Regel binnen weniger Stunden verlassen und die Renovierung bezahlen. Viele der Enteigneten und Entrechteten werden in sogenannte "Judenhäuser" gepfercht, bis zu 40 Menschen in einen Raum, oder zur Zwangsarbeit aufs Land getrieben.

In München beschäftigen 50 Firmen während des Krieges jüdische Zwangsarbeiter. Im Zuge der "Entjudung" errichtet die Stadt in Milbertshofen eine erste geschlossene Judensiedlung. Bis Oktober 1941 werden in den Baracken 412 Männer (darunter 159 Kaufleute, Direktoren und leitende Angestellte) und 38 Frauen eingewiesen.

Bald geraten die vertriebenen Familien in den ersten Vorhof der Hölle. Jetzt, im zweiten Kriegsjahr, droht ihnen die "Endlösung der Judenfrage" (wie die Nazis ab 1940 den längst vorbereiteten Völkermord offiziell nennen), die "Shoa" (wie dieser auf Hebräisch heißt). Von März bis Oktober 1941 müssen 450 Juden in Milbertshofen eine sogenannte "Siedlung" bauen: 18 Holzbaracken mit Holzpritschen, in die Männer, Frauen und Kinder gepfercht werden, dazu eine Latrine.

Am 20. November geht von der Knorrstraße über den Hauptbahnhof der erste Transport ab. Fünf Tage später werden die 971 zunächst ahnungslosen Juden, darunter 20 Kinder und zwei Betreuer, im litauischen Kowno von einem Erschießungskommando umgebracht.

Bis Juni 1943 rollen die Großtransporte in die Vernichtungslager. Tag und Nacht. Streng bewacht von der SS, beteiligt sind auch städtische Behörden und die Reichsbahn.

Großghetto Theresienstadt

Nach Schließung dieses Sammel- und Durchgangslagers wird den Barmherzigen Schulschwestern ein Trakt ihres Klosters genommen. In die "Heimanlage Berg am Laim" sperrt man mehr als 300 Menschen: die verbliebenen Alten und Kranken und die längst vom Schulunterricht ausgeschlossenen jüdischen Kinder, von denen dann aber die meisten ins Großghetto Theresienstadt deportiert werden. Insgesamt werden bei dieser Aktion etwa 3.000 Münchner Juden verschleppt.

Erst als Anfang März 1943 in den Lagern die grausige Wahrheit durchsickert, versuchen einige der Todgeweihten, zu fliehen.

Zum Jahresende 1944 - in den Kinos läuft das Veit-Harlan-Melodram "Opfergang" - können die örtlichen Massenmordhelfer Meldung machen: "Die Hauptstadt der Bewegung ist judenfrei." Von den Münchner Juden überleben nur 84.

Weitere Gedenktermine:

12. November 20 Uhr, Maximilianstraße 27, zum Gedenken an Emma Spaeth, ermordet in Treblinka

13. November 19 Uhr, Widenmayerstr. 7, zum Gedenken an Paula Holzer, ermordet in Piaski

14. November 19 Uhr, Thierschstr. 25, zum Gedenken an Hermine Bach, ermordet in Piaski

15. November 19 Uhr, Reitmorstr. 53, zum Gedenken an Berta Kaphan, ermordet in Auschwitz

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund zahlreicher Kommentare, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, sehen wir uns leider dazu gezwungen, die Kommentarfunktion für diesen Artikel zu deaktivieren. Wir bedauern, dass eine sachliche Diskussion zu diesem Thema offenbar nicht möglich ist.