Klenzes Traumstadt voller architektonischer Meisterwerke

München ist Klenzeana: Wohl kein Architekt prägt das Münchner Stadtbild wie er. Ob bei der Alten Pinakothek oder der Parkbank im Englischen Garten - Klenze ist überall.

München - In einigen Münchner Bezirken wär’s einfacher aufzuzählen, was er nicht gebaut hat. Leo von Klenze (1784- 1864), dieser architektonische Hans Dampf in allen Gassen, prägte das Stadtbild wie sonst keiner. Und selbst wenn man’s auf den ersten Blick nicht sieht, waren von Klenzes Finger oft genug mit im Spiel.

Ein Gschaftlhuber und Alleskontrollierer war er, im Rücken hatte er den baumanischen Bayernkönig Ludwig I., der den Staat damit fast in den Ruin trieb. Aber wie’s halt so ist, freuen sich heute auch die Demokraten und überzeugten Anhänger der Republik an des Monarchen Antiken- und mehr noch seiner Italienbegeisterung. Zumal München eine gewisse Grandezza bekam. Klenze hatte nicht nur einen Plan, sondern Visionen.

Auch in Ingolstadt, Athen und St. Petersburg

Die Alte Pinakothek ist eine Sensation von einem Museum, das Kuratoren heute noch glücklich macht – Hans Döllgasts Wiederaufbau übrigens auch. Und selbst die scheinbar unspektakulären Wohn- und jetzt öffentlichen Bauten an der Ludwigstraße sind höchst raffiniert, was das feine Variieren der Fassaden anbelangt.

Der Klenze-Führer des Architekturhistorikers Adrian von Buttlar öffnet einem die Augen, anders kann man es nicht sagen. Und es ist ein Genuss, mit seinem gut einsteckbaren Buch durch München zu ziehen. Oder hinaus zu fahren: nach Ingolstadt oder nach Donaustauf zur Walhalla. Athen und St. Petersburg sind dann doch etwas weit.

In München und Umgebung prägte Leo von Klenze das Stadtbild - mit welchen Bauten, das zeigen wir auf den folgenden Seiten.

Adrian von Buttlar: "Leo von Klenze. Führer zu seinen Bauten", Deutscher Kunstverlag, 22 Euro.

Inspiriert in Florenz

Vis-à-vis des Nationaltheaters steht Klenzes Postgebäude. (Foto: Kuffler)

Ludwigs I. Sehnsucht nach Italien manifestiert sich gerade im Postgebäude (1834- 1838) vis-à-vis der Staatsoper. Leo von Klenze ließ sich von Filippo Brunelleschis Ospedale degli Innocenti in Florenz inspirieren, die 13 Bogen sind allerdings deutlich steiler proportioniert als die elf Arkaden am Findelhaus.

Eins zu eins abkupfern, war Klenzes Sache nicht – und der König brauchte trotzdem kaum Fantasie, um sich von der Residenz aus nach Italien zu träumen. Leider wurden die Baukosten gleich mal um 100 Prozent überschritten. Ludwig sprach harte Rügen aus, und war doch selbst für diesen Bauskandal verantwortlich.

Pompeji zum Vorbild

Die pompejanische Bank im Englischen Garten. (Foto: Rufus)

Wer sich im Englischen (Volks)Garten königlich niederlassen möchte, tut das am besten auf dieser Rundbank im pompejanischen Stil. Auf dem Fundament eines 1837 abgerissenen Tempels entstand ein Jahr später eine marmorne Sitzgelegenheit, die auf ein berühmtes Vorbild zurückgeht: die Bank zum Gedächtnis der Priesterin Mammia am Eingang der Gräberstraße von Pompeji.

In Weimar war solch edles Mobiliar schon en vogue, im Park von Sanssouci in Potsdam gab’s ein Exemplar, also war auch in München Vergleichbares gefragt – und Klenze entwarf’s. "Hier, wo Ihr wallet, da war sonst Wald nur Sumpf", steht auf der Lehne. Ach!

Es gibt nie genug Tempel in einer Stadt

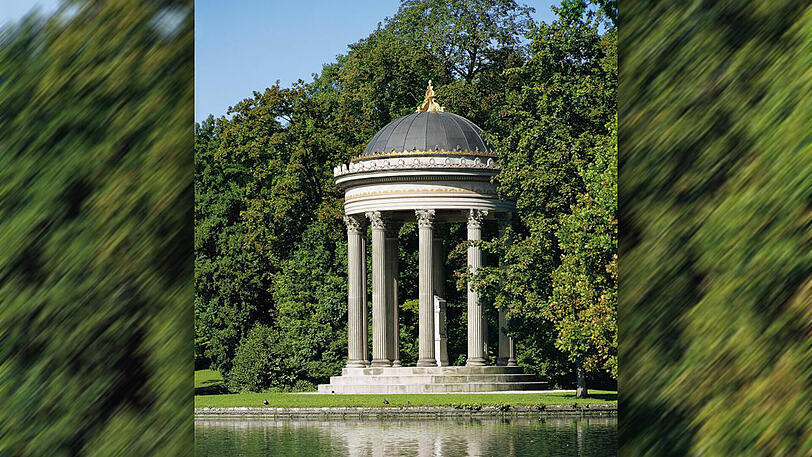

Apollo-Tempel in Nymphenburg. (Foto: Bayer. Schlösserverwaltung)

Rundtempel kann man nie genug haben in einer schönen Stadt. Und man muss über keine esoterische Ader verfügen, um sich im Inneren besonders wohlzufühlen. Deshalb ist der Monopteros im Englischen Garten nicht der einzige Bau dieser Art. Überhaupt hatte Leo von Klenze am Ende seines arbeitsreichen Lebens noch einmal die Chance, eine prachtvolle Parkarchitektur zu entwerfen.

Doch diesmal wählte er statt der ionischen (wie beim Monopteros) die korinthische Ordnung für seinen Apollo-Tempel. Und wie man sieht, steht er nicht auf einer künstlich geschaffenen Anhöhe, sondern – geradezu malerisch – auf einer kleinen Landzunge im Badenburger See hinter Schloss Nymphenburg.

Die Steinmetzarbeiten des ab 1857 errichteten Tempels sind von ausnehmender Qualität, genauso beeindruckt die Ausmalung der in Blau und Rot gehaltenen Kuppel. Da kann der sympathische Bruder im Englischen Garten nicht ganz mithalten.

Festung fällt aus dem Rahmen

In Klenzes Reduit Tilly ist das Bayerische Armeemuseum untergebracht.

Wer das OEuvre Klenzes nur ein bisschen kennt, sieht sofort, dass die Festungsanlage in Ingolstadt aus dem Rahmen fällt. Wobei man nicht vergessen darf, dass Wehrhaftes früher zum Job der Universalkünstler von Leonardo bis Balthasar Neumann gehört hat. Klenzes archaisch wirkender Bau (1829-52) zeigt sofort, wozu er da ist: Statt Fenstern gibt’s Schießscharten und Luken, dazu kommen dicht gereihte Konsolen mit massivem Gebälk und ein Zinnenkranz.

Klenze bewies militärtechnische Kompetenz, und Ludwig I. konnte die Muskeln spielen lassen. Heute ist im Reduit Tilly – benannt nach dem Heerführer im Dreißigjährigen Krieg – das Bayerische Armee- und Polizeimuseum untergebracht.

Der Allrounder: Sogar Musik kann er!

Das Odeon. (Foto: Bayer. Staatsministerium des Innern)

Dringend brauchte München einen Konzertsaal. Und nachdem 1824 eine bürgerliche Initiative zur Errichtung eines Konzerthauses am Maximiliansplatz gescheitert war, kam Ludwig – damals gerade noch Kronprinz – auf die glorreiche Idee, die Not der Musikliebhaber am späteren Odeonsplatz lindern zu lassen. Leo von Klenze war prädestiniert für solche Angelegenheiten.

Und dass die Akustik am Ende keinesfalls für jahrelange Ärgernisse, sondern für helle Begeisterung sorgen konnte, passt wieder ins Portfolio dieses Allround-Könners. Außerdem gab’s damals keine Acrylsegel und anderen „kosmetischen“ Schnickschnack, die Sache musste also auf Anhieb funktionieren. In nur 22 Monaten wurde das Projekt realisiert. Doch bei allem Jubel unterlief Klenze ein gravierender Fehler: Für Fußgänger gab es keinen eigenen Zugang, denn der vermeintliche Haupteingang war eine Attrappe.

Lesen Sie hier: AZ-Serie "Münchner Gschichten": Rainer Weiss - ein Unikum und Urgestein

- Themen:

- Alte Pinakothek

- Schloss Nymphenburg