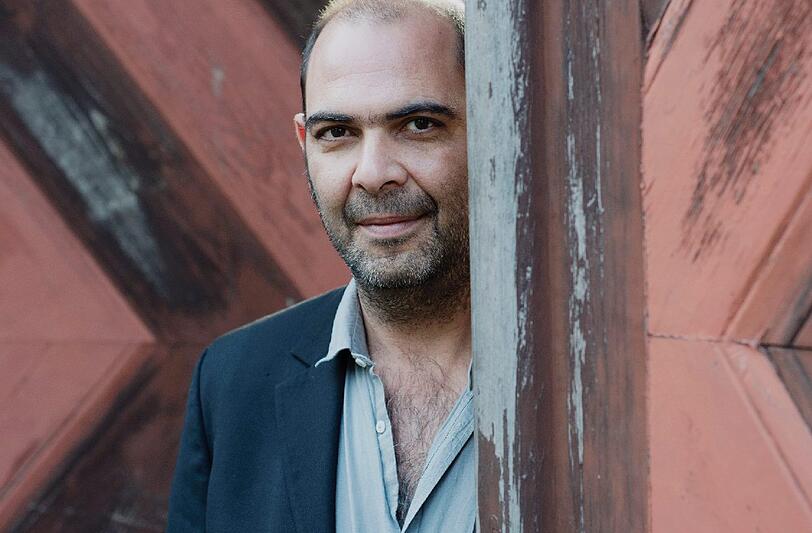

Kabarettist Hannes Ringlstetter im Porträt

„Eine Mischung aus Haudrauf und Schöngeist“. So beschreibt sich Hannes Ringlstetter (44) selbst. Aber in ihm steckt natürlich noch mehr. Ein Kabarettist, ein Niederbayer, ein Grantler. Und einer, der Spaß hat am „Hinhocken und blöd Schauen“.

München - Das Café Mozart in der Pettenkoferstraße. 11 Uhr war ausgemacht. Doch 11 Uhr ist seit ungefähr 15 Minuten vorbei. Ein Mann mit Smartphone am Ohr kommt vorbei. Sagt, ein Herr habe angerufen. Er sei gleich da, suche noch einen Parkplatz. Und: „Viel Spaß mit dem, der klang etwas schräg.“ Man muss ihm ja nicht glauben.

Weiter warten. Kann ja nicht mehr ewig dauern. Dann steht Hannes Ringlstetter endlich da, fragt: „Kann ich noch schnell eine rauchen?“ Und ist wieder weg. Vielleicht hatte der Mann mit dem Smartphone ja doch recht.

Kurze Zeit später sitzt Hannes Ringlstetter dann tatsächlich leibhaftig am Tisch. Trägt schwarzes Hemd, schwarze Weste, blaue Jeans, den Kopf hat er in den Händen vergraben. „Entschuldigung“, sagt er. Er hasse es, unpünktlich zu sein. Aber die vielen Termine gerade.

Er schüttelt den Kopf in den Händen. Ganz verzweifelt wirkt das trotzdem nicht. Läuft ja alles wirklich gut für ihn, den Kabarettisten, Künstler, Moderator, Schauspieler und Musiker.

Er dreht dann auch den Kopf zur Seite, lächelt und grinst, beides auf einmal. Richtet sich auf.

Heimat? Nein – aber ein Mikrokosmos, der feine Leute hat

Später, also in einer Stunde, muss er weiter, ins Vereinsheim in Schwabing, wo er für den BR seine Sendung „Vereinsheim Schwabing: Bühnensport mit Hannes Ringlstetter“ (Donnerstag, 12.3., 23.30 Uhr, ARD) aufzeichnet. Fünf bis sieben Gäste lädt er sich dazu regelmäßig ein.

Auswahlkriterium? „Kurzweiligkeit“, sagt Ringlstetter, der die Show seit 2012 moderiert. Alle Formen der Kleinkunst seien darum erlaubt. Hauptsache, es langweilt nicht. Wer eingeladen wird, das bestimmen: er, zwei Redakteure des BR – und Till Hofmann, der Chef der Bühne.

Hofmann habe ihn ins Vereinseinheim geholt, damals, vor bald zehn Jahren. Ohne „den Till“, sagt er, wäre er nicht da, wo er heute ist. Weder so groß und bekannt – noch in München. Einer Stadt, in der er zwar seit langem wohnt, über die er aber sagt: „Ich spüre keine Heimat, aber einen Mikrokosmos, der feine Leute hat, die in ihrem Umfeld was gestalten.“ Immerhin.

Dabei ist er vor 44 Jahren in München geboren. Allerdings: Bleiben durfte (oder musste) er nicht lange. Von den Eltern sei er „zügig nach Niederbayern verschleppt worden“, Richtung Straubing, weil der Vater, Lehrer von Beruf, dorthin versetzt wurde. Enthusiasmus klingt anders. Und wenn man sein Lied „Niederbayern“ hört, dann schwingt da, neben all der Zuneigung, die er für den Regierungsbezirk, seine Bewohner und deren Eigenheiten durchaus zu verspüren scheint, auch freundliche Abneigung mit.

„Ich mag die bayerischen Figuren“, sagt er. „Auch in ihrer Dumpfheit.“ Er habe genügend Zeit gehabt, sie zu beobachten. Und zwar seit seiner Kindheit, die wahrscheinlich ursächlich für seine heutige Bühnenarbeit ist. Darüber, wie das alles zusammenhängt, habe er schon öfter nachgedacht, sagt Ringlstetter, der sich viele Gedanken macht. Über sich, die Welt. Sehr reflektiert, auch psychologisch analysierend. „Ich beschäftige mich mit diesen Themen“, sagt er. Eine gute Voraussetzung, wenn man sich auf „die Untiefen von menschlichem Verhalten und verschiedenen Sichtweisen“ spezialisiert.

Das Umfeld, in dem er aufwuchs, habe ihn also zu dem gemacht, was er heute ist, „eine Mischung aus Haudrauf und Schöngeist“, die hinter die lauten, auch derben Töne viel Ernsthaftes, Zartes und Kluges schiebt.

Seine Kindheit, sagt er, war vom Katholizismus und „musikalischer Hochkultur“ geprägt. „Und das alles in einem dörflichen Umfeld.“ Wer Ahnung vom Leben auf dem Land hat, weiß: Einfach ist das nicht.

Als Ringlstetter fünf Jahre alt war, begann sein Klavierunterricht. Die Jungs im Dorf spielten in der Zeit Fußball. Der Soundtrack seiner Kindheit? Klassische Musik. Etwas anderes lief zu Hause nicht. „Dass es draußen auch E-Gitarren gab“, habe er erst gemerkt, als er 14 war. Mit 16 schmiss er das Klavierspiel hin. Revolte. Er wollte Rockmusiker werden. Wegen der Mädchen. Natürlich. Und er würde lügen, sagt er und grinst, wenn er behaupten würde, es habe nicht funktioniert. Die Kombination aus „mir bis dahin unbekannter Coolness und gefallen wollen“ erschloss ihm, wie er sagt, eine neue Welt. In der er blieb. Auch nach Abi, Zivildienst, Studium in Regensburg und Volontariat bei einem regionalen TV-Sender.

Der Name seiner Band? „Schinderhannes“. Sie tourten viel, hatten sogar einen Plattenvertrag. Doch 2003 war Schluss, Ringlstetter ging solo. Und war erstaunt, dass „da so kleine lustige Lieder herauskamen“. Ausgerechnet bei einem wie ihm, der den Grant liebt, diese österreichische Gefühlsspezialität, über die er sagt: „Er gibt einem die Möglichkeit, sich zu reinigen.“

Dass er schließlich in München gelandet ist, dafür ist Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller verantwortlich, den er vor zwölf Jahren bei einer Podiumsdiskussion kennengelernt hat.

Ringlstetter hatte „Bekenntnisse“, ein Kurzgeschichtenbuch, geschrieben, war „total pleite“ und plante Lesungen zu Gitarrenmusik. „Der Peter fragte, ob ich das nicht auch in München machen mag“, erzählt er. „Er kenne den Till Hofmann ganz gut.“

„Es kann mir keiner erzählen, dass er die Welt durchsteigt“

Eins führte zum anderen, und der Erfolg kam dann schnell. Vielleicht auch, weil Ringlstetter, wenn er auf der Bühne steht, unter anderem das eigene Scheitern zum Thema macht.

Daraus und nicht aus dem Herabschauen auf andere entstehe Komik. „Auch keine Ahnung zu haben“, das zu vermitteln, mag er auf der Bühne. Denn: „Es kann mir keiner erzählen, dass er die Welt durchsteigt.“ Außer Helmut Schmidt vielleicht.

Bei all dem Erfolg sei er bodenständig geblieben. Man glaubt ihm, wenn er das sagt. Klar, er mag den Applaus. Aber nicht die Prominenz, die damit einhergehen kann. Im bunten Boulevard tauchen er, seine Freundin und die zwei Kinder, mit denen er im Westend lebt, nicht auf.

Gesellschaftliche Events? Nicht sein Ding. Lieber fährt er raus aufs Land, zu seinem Haus bei Regensburg, zu den zwei Nachbarn und den paar Hügeln, die es dort gibt, zum „Hinhocken und blöd Schauen“. Da lacht er.

München dagegen bringt ihn weniger zum Lachen. Wegen der Mieten, der Gentrifizierung, der Porsche Cayennes und Range Rovers in Bogenhausen, nicht seine Welt, und wegen der vielen Menschen, die das Leben in der Stadt inzwischen kaum noch bezahlen könnten. Er findet das „asozial“ und ein „ungutes Gefühl, das oft über dieser Stadt schwebt“. Aber er weiß auch, dass der Reichtum der Stadt „diese wirklich außergewöhnlich große Kleinkunstszene“ Münchens mit ermöglicht. Das Leben, das sagt er selbst, bestehe nun mal „aus Ambivalenz“.

Wenigstens gibt es die Wiesn mit dem Augustinergarten. Bei schönem Wetter habe er dort schon „Momente von Glückseligkeit gehabt“. Und das lag nicht nur am Bier. Sondern am weißblauen Himmel und den Besuchern aus Japan und China, Australien und Franken. In solchen Augenblicken sei das „einer der schönsten Orte der Welt“.

Dann muss er los. Das Handy hat geläutet. Die Aufzeichnung. Er steht auf. Die Leute warten schon.

Hannes Ringlstetter tritt mit seinem Solo-Programm „Zum Ringlstetter“ am 30.4. im Circus Krone auf.