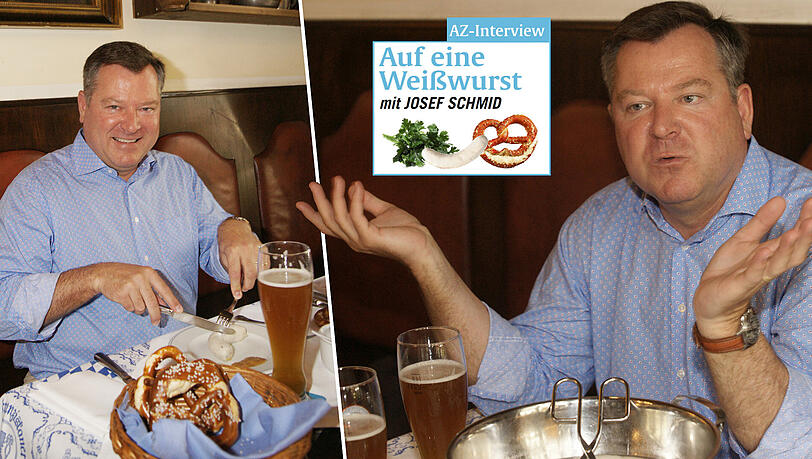

Interview: Auf eine Weißwurst mit Münchens 2. Bürgermeister Josef Schmid

Für das Treffen hat sich Bürgermeister Josef Schmid (CSU) den Franziskaner ausgesucht – weil der noch eine hauseigene Metzgerei hat. Er ordert drei Weißwürste, seziert diese gekonnt und zieht seinen Sprecher noch damit auf, dass der sich einen Spezi zum Essen bestellt. Schmid trinkt zwar selbst gerne Spezi – einen zum Frühstück und zumeist noch einen am Nachmittag. Aber nur, wenn es mittags keinen Nachtisch gab. Ein bisserl auf die schlanke Linie muss man ja auch noch achten. Eine kurze Frotzelei – dann geht es auch schon los.

AZ: Herr Schmid, was unterscheidet einen Metzgersohn von einem Arztsohn?

JOSEF SCHMID: Die besten Freunde meines Vaters waren Ärzte. Die sind immer gerne zu uns ins Schlachthaus gekommen. Vor allem die Chirurgen haben bewundert, wie mein Vater Rinder und Schweine zerlegt hat. Wahrscheinlich unterscheidet einen gar nicht so viel.

Hat man es nicht schwerer?

Ich bin der erste Akademiker in meiner Familie. Ich hatte beispielsweise niemanden, der wusste, wie man ein Studium selbst organisiert. Meine Eltern haben gesagt: Das machst du, wie du es machst, wir können dir aber nicht helfen. Ich habe an der Uni dann allerdings nicht lange gebraucht, um zu verstehen, wie es läuft.

Sie haben in Passau studiert. Wie froh waren Sie, zurück in München zu sein?

Es war schon eine super Zeit in Passau: eine moderne Uni. Und von 50 000 Einwohnern waren 10 000 Studenten. Es gab eine hervorragende Kneipenlandschaft, man konnte jeden Tag woanders hin und hat seine Freunde und Kommilitonen ohne Verabredung getroffen. Jeder wusste: Montags geht’s ins Espresso, dienstags ins Kowalski, mittwochs ins Colours, donnerstags in die Cantina Ensenada.

Sind Sie aus Passau direkt wieder nach Allach gezogen?

Ja, ich bin direkt wieder nach Allach zurück. Ich habe dann bald meine Frau kennengelernt. Sie hatte eine kleine Wohnung an der Münchner Freiheit – da waren wir dann meistens.

Was unterscheidet den Allacher vom Schwabinger?

Natürlich gibt es den Allacher oder den Schwabinger an sich gar nicht. Ein Grundunterschied ist aber, dass in Allach eher Leute wohnen, die ihr privates Grün haben wollen, eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus. Ich habe immer politisch gesagt, die Vielfalt des Wohnens in der Stadt muss erhalten werden. Ich will nicht nur Geschosswohnungsbau in München haben – so wie manche Professoren.

Ist Allach für Sie großstädtisch?

In einer Großstadt wollen auch Menschen leben, die sagen: Ich will in Schwabing einkaufen oder essen gehen und gleichzeitig Grün um mich herum haben. Ich habe es sehr geschätzt, urban aufzuwachsen, aber auch die Vorzüge des Landlebens zu haben. Wir hatten damals in Allach noch Bauern, Kühe, Schweine, Pferde und Maisfelder, in denen ich als Kind spielen konnte.

Heute gibt es das nicht mehr in Allach?

Doch, das gibt es nach wie vor. Wobei die Landwirte nicht mehr alle von der Viehzucht und dem Ackerbau leben.

Wie ging es Ihnen in Schwabing?

Das war super. Man ist rausgegangen, war gleich in der U-Bahn. Das Auto haben wir gar nicht mehr gebraucht. Allach und Schwabing: Ich finde, beides macht München so liebens- und lebenswert.

Hat es Sie und Ihre Frau nie gereizt, wieder nach Schwabing zurückzuziehen?

Als wir geheiratet und eine Familie gegründet haben, war klar, dass wir gerne wieder in Allach leben wollen.

In der Kultur ist München zu glatt

Sie wollten, dass Ihre Kinder wie Sie aufwachsen. Tritt Ihr Sohn in Ihre Fußstapfen?

Er geht auf dasselbe Gymnasium. Und er antwortet mit seinen elf Jahren auf die Frage, was er einmal werden will: Rechtsanwalt, dann Stadtrat und dann Bürgermeister. Mal schauen, wie lange er das so sieht.

Wenn Sie an Ihre eigene Kindheit denken, an das München dieser Zeit: Was ist am meisten verlorengegangen?

Mir fällt da als erstes ein, dass man früher auf dem Oktoberfest einfach gemütlich durch die Bierzelte schlendern konnte. Wenn die Metzgerei geputzt war, sind wir am ersten Wiesn-Samstag auf die Wiesn gefahren und durch alle Zelte gegangen, um die schöne Deko anzuschauen. Das hat in unserer Familie alle fasziniert. Diese Gemütlichkeit ist zwischenzeitlich mal verlorengegangen. 2016 war es ja wieder etwas entspannter – und alle Münchner fanden das eigentlich gut.

Was war auf der Wiesn noch anders als heute?

Wir wären nie auf die Idee gekommen, in Tracht auf die Wiesn zu gehen. Auch meine Eltern nicht. Die Tracht wurde auf der Wiesn ja eigentlich erst in den Neunzigern so richtig berühmt.

Sie haben mal eine Debatte ausgelöst, weil sie in Jeans auf die Wiesn gegangen sind. Erkennt man den echten Münchner etwa daran, dass er keine Tracht trägt?

Nein, heute ist es so, dass viele echte Münchner eine schöne Tracht tragen. Ich finde das sehr gut, denn ich war ja lange Trachten-Stadtrat und bin aktives Mitglied im Gebirgstrachten-Erhaltungsverein Alpenrösl Allach. Früher ist man aber grundsätzlich nicht mit der schönen Tracht auf die Wiesn gegangen. Erst recht nicht, wenn es beispielsweise geregnet hat. Meine Mutter hat gesagt: Ziehst die Jeans an, wirst ja eh dreckig. So war das Denken früher. Heute kann jeder so gehen, wie es ihm oder ihr gefällt.

Schmid mit Rathausreporter Florian Zick (Mitte) und Lokalchef Felix Müller. Foto: Daniel von Loeper

Ist Ihnen München manchmal zu sauber, zu aufgeräumt?

Ja, manchmal ist es das in der Tat.

Wann fällt Ihnen das auf?

Es ist natürlich zunächst eine Stärke: Die Aufgeräumtheit der Stadt hat ja auch mit dem wirtschaftlichen Erfolg und dem Wohlstand einer Stadt zu tun. Aber im Bereich der Kultur ist mir München oftmals zu glatt. Deshalb finde ich Projekte wie die MS Utting eine tolle Bereicherung. Deshalb fördere ich die Kreativwirtschaft. Deshalb setze ich mich für mehr Streetart in München ein. All das tut der Stadt gut. Wobei München da ja schon auch ein paar Orte hat, die nicht so glatt sind.

Was zeigen Sie Besuchern da?

Natürlich das Kreativquartier an der Dachauer Straße. Da habe ich neulich jemanden empfangen, der überrascht gesagt hat: Das ist ja wie Berlin. Genau, habe ich ihm gesagt. Natürlich hat auch das Werksviertel diesen Charme. Ich finde, dass irgendwie auch das Grillen an der Isar dazugehört. Man setzt sich einfach auf den nächsten Stein und grillt da. Natürlich muss man am Ende auch seinen Müll wieder mitnehmen.

In die Reihe solcher Orte gehört auch der Viehhof. Da wollen Sie das Volkstheater draufsetzen.

Der Stadtrat hat das so entschieden. Aber das Volkstheater ist nicht allein Hochkultur. Es ist auch Subkultur. Das wird kein Ort, an dem die Münchner Bürgerschaft mit dunklem Anzug und Krawatte hingeht. Und: Wir hätten das Volkstheater nirgends anders so ideal hinbauen können. Zudem können wir über die Viertel auch keine Käseglocke stülpen und sagen: Hier darf sich nichts mehr verändern.

Zu einer Aufwertung des Viertels wird das Volkstheater trotzdem beitragen, oder?

Nochmal: Wir bauen da nicht die zweite Oper hin. Es wird ein Anziehungspunkt für eine jüngere, künstlerisch-kreative Klientel. Menschen, die auch in der Subkultur unterwegs sind. Das Volkstheater wird aus dem Viehhof kein aufpoliertes Viertel machen. Es wird den heutigen Charme ergänzen.

Apropos künstlerisch: Sie spielen Schlagzeug in einer Band. Da könnten Sie ja mit dem Gitarristen Dieter Reiter spielen.

Als diese Band in der Gründungsphase war, wurde ich auch angefragt. Da war ich aber gerade im Urlaub. Sonst hätte ich schon mitgespielt.

Wäre sicher schwierig geworden, wer den Takt vorgibt.

Natürlich immer der Schlagzeuger.

Radl-Rambo? "Nein, absolut nicht!"

Gibt es Momente, in denen Sie froh sind, nicht OB zu sein?

Nein, die gibt es nicht. Ich trage auch als Zweiter Bürgermeister Verantwortung. Und die wesentlichen Grundfragen werden vom Stadtrat entschieden, wo wir genauso viele Stimmen wie die SPD haben. Stabile Mehrheiten hat die SPD nur mit uns und wir nur mit ihr.

Man überschätzt von außen die Verantwortung des OBs?

Er ist der Chef der laufenden Verwaltung. Aber es ist ja nicht so, dass er die Baugenehmigungen persönlich ausstellt. Ich unterschreibe zum Beispiel die Verträge mit den Wiesn-Wirten – und nutze meine Gestaltungsmöglichkeiten darüber hinaus sehr gerne.

Klingt ja fast, als wären Sie zufrieden, wenn alles so bleibt.

Nein.

Kandidieren Sie nochmal?

Das werden meine Partei und ich dann entscheiden, wenn es soweit ist.

Momentan ist der OB im Urlaub, Sie sind Verwaltungschef. Im August arbeiten: genervt?

Ich finde es eine sehr angenehme Zeit. Das schöne Wetter kann man auch in München genießen. Man kommt in der Stadt besser voran, hat weniger Termindruck. Ich gehe mehr zu Fuß, fahre Radl.

Radl-Rambo?

Nein, absolut nicht. Ich finde es aber auch wirklich nicht gut, wie sich da manche verhalten.

Wie bleiben Sie fit?

Zum Sport komme ich leider kaum, eher nur im Urlaub.

Keine Zeit für Bewegung?

Man kann natürlich auch um halb sechs statt um sechs aufstehen und joggen gehen. Oder am Wochenende einen Termin weniger machen. Aber dann will ich Zeit für die Familie haben.

"In einer bayerischen Familie heißt der Sohn vom Sepp halt Seppi"

Herr Schmid, warum wollen Sie eigentlich nicht mehr Seppi genannt werden?

Mich nennen die meisten Josef, Freunde sagen Seppi. Tatsächlich ist es so, dass mein Vater auch Josef hieß. In einer bayerischen Familie ist dann eben der Vater der Sepp und der Sohn der Seppi.

Woher kommt die Debatte, wie Sie öffentlich genannt werden?

Aus dem ersten OB-Wahlkampf. Es gab intern Diskussionen: Viele fanden es gut, wenn ich als Seppi antrete. Sie haben gesagt: Du läufst eh im schwarzen Anzug rum und bist Anwalt. Da schadet es nicht, die andere Seite von dir zu zeigen. Aber es gab eben auch diejenigen, die gesagt haben: Man kann nicht als Seppi antreten, wenn man eine Weltstadt regieren will. In Wirklichkeit ist das jedoch völlig egal.

Was macht eine gute Weißwurst aus?

Sie braucht die richtige Schüttung und auf jeden Fall Petersilie in ausreichendem Maße, weil das die Würzung ausmacht. Es braucht einen Schuss Zitrone – und all das in der richtigen Mischung. Wenn jemand glaubt, es sei ein schlechtes Zeichen, wenn man die Schwarten sieht, liegt er falsch. Die sind wichtig und man muss sie auch schmecken. Sie geben der Weißwurst die Konsistenz.

Sind Sie noch vernetzt in der Metzger-Szene?

Natürlich. Da gibt es emotionale Bindungen und einen starken Zusammenhalt. Meine Eltern sind auf Metzger-Reisen gefahren. Und seit ich denken kann, gehe ich auf den Metzger-Ball.

Was sind Metzger-Reisen?

Die Metzger-Innung veranstaltete diese Reisen – jedenfalls früher. Da fahren Berufsangehörige zusammen in Urlaub. Das machen die Hoteliers beispielsweise auch, die Wiesn-Wirte meines Wissens genauso.

Die Wiesn-Wirte nehmen Sie heuer nach dem Streit um den Bierpreis aber eher nicht mit.

(lacht). Ich habe keine Einladung bekommen. Die letzten Jahre aber auch nicht.

Lesen Sie hier: Auf eine Weißwurst mit Rainer Maria Schießler