Im Krieg verschollen

MÜNCHEN - Auf jeder Karte steht ein Schicksal: Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuz forscht immer noch nach 1,3 Millionen Kindern, Frauen und Männern, die im Zweiten Weltkrieg verschollen sind. Im Spielfilm "Kinder des Sturms" wird eine der Geschichten erzählt - doch auch in München gibt es noch Suchende.

Der Anruf kam nicht wie jedes Jahr im November. Nicht im Dezember, auch nicht kurz vor Weihnachten. „Ich vermute, dass die Dame gestorben ist“, sagt Hansjörg Kalcyk. Er ist Leiter des Suchdienstes vom Deutschen Roten Kreuz in München. Über Jahrzehnte telefonierte er mit der Frau aus Baden-Württemberg. „Sie rief immer an, wenn sie das Paket mit Winterkleidung fertig hatte.“ Die wollte sie an ihren Bruder schicken, der im Zweiten Weltkrieg verschollen ist, irgendwo in Sibirien. „Und da friert der doch, ohne was Warmes“, sagte die Dame jedes Jahr wieder.

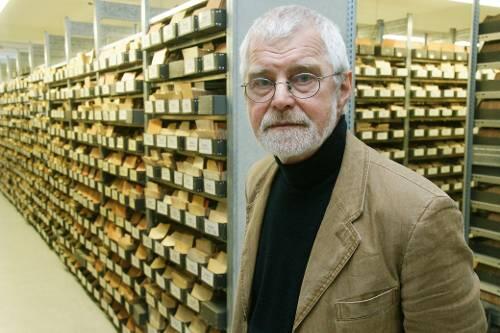

Kalcyk hat den Suchantrag nach dem Bruder auf eine Karteikarte geschrieben. Ein vergilbtes Stück Pappe mit Namen, Geburtsdatum, Familienstand, ein paar Hinweisen zu seiner Einheit. „So was ist keine Routinearbeit“, sagt er. „Man arbeitet mitten im nationalen Gedächtnis.“

Das Archiv bewahrt die Geschichte der Menschen im Krieg

Der Soldat ist einer von 1,3Millionen Menschen, die bis heute verschollen sind. Auf 40 Millionen Kärtchen steht im Archiv des Suchdienstes ihr Leben, reduziert auf wenige Fakten. Flüchtlinge, Soldaten, Kinder, Trümmerfrauen, Verschleppte, Tote. „Unser Archiv ist die Geschichte der Menschen im Krieg“, sagt Kalcyk. „Hinter jeder Karte steckt ein Schicksal, eine einzigartige Geschichte.“

Eine dieser Geschichten zeigt die ARD heute in „Kinder des Sturms“ (20.15 Uhr) mit Felicitas Woll. Ein Spielfilm. „Doch genau so war es damals“, sagt Brigitta Wanka-Dahlem. Ihre Schwester Hilda wurde 1947 in den Nachkriegswirren in Jugoslawien von ihren Kindern Johanna und Stefan getrennt. Sie floh zunächst nach Österreich, begann ein neues Leben in den USA.

„Ich habe von Anfang an unter dem Verlust der Kinder gelitten“, sagt Wanka-Dahlem. Ihre Schwester Hilda versuchte zu vergessen. „Bis heute leidet meine Schwester unter den Erinnerungen. Sie hatte nicht mehr die Kraft, nach ihre Kinder zu suchen“, sagt Brigitta Wanka-Dahlem.

"Ich musste die Kinder suchen, damit sie erfahren, wo sie herkommen."

1960 schließlich reiste Wanka-Dahlem nach Jugoslawien, kontaktierte die Polizei, einen Anwalt, den Geheimdienst. „Doch alles verlief sich", sagt sie. Ende 2002 las sie in der AZ, wie die Brüder Fritz und Elmar Wepper nach dem Grab ihres gefallenen Vaters suchen – mit Hilfe des Suchdienst vom DRK. „Das war wie ein Zeichen", sagt Wanka-Dahlem. „Ich musste des Hannerl und Stefan suchen, damit sie erfahren, wo sie herkommen und dass ihre Mutter noch lebt.“

Das Wenige, was sie über Johanna und deren Bruder wusste, schrieb sie auf Karteikarten beim Suchdienst in der Chiemgaustraße. „Die ersten Informationen gewinnen wir mit Sicherheit aus unserem Archiv“, sagt Kalcyk. Eine riesiges Repertoire: Sechs Millionen Berichte von Heimkehrern, eine Millionen Fotos, Urkunden, Flüchtlingsausweise, Listen aus Lazaretten, Heimen und Gefängnissen.

60000 Herrmann Meiers führt die Kartei - die meisten von ihnen wurden gefunden

307000 Einträge stehen unter dem Namen Müller, 197000 bei Meier, 73600 bei Beker und 60000 bei Herrmann Meier. „Dabei zählt nicht, wie der Name geschrieben wird, sondern wie man ihn ausspricht“, sagt Kalcyk. „Sie glauben nicht, welche Verballhornungen wir bekommen.“ Tagelang suchten seine Mitarbeiter vor einigen Wochen nach der Spur des russischen Kriegsgefangenen „Schune“. „Um dann festzustellen, dass es sich um einen Herrn Schön handelt. Da hilft irgendwann nur noch das Bauchgefühl“, sagt Kalcyk.

Erst, wenn das Archiv keine Informationen mehr hergibt, wendet sich der DRK-Suchdienst an die Hilfsorganisation vor Ort. Ob in Kaliningrad, Moskau, Zagreb, in Bangkok, Basra, Kabul oder Tiflis. Denn nicht nur Vermisste des Zweiten Weltkrieges sucht das DRK, auch Menschen, die erst seit wenigen Wochen verschwunden sind. Nach einem Bombenanschlag, einem Erdbeben, einem Tsunami, nachdem das Telefonnetz zusammengebrochen ist. „Beim Tsunami hatten wir eine Hotline. Die Schicksale der vielen jungen Menschen, das belastet stark“, sagt Kalcyk.

Bei den Vermissten aus den 40er und 50er Jahren arbeitet das DRK auch mit den Behörden vor Ort zusammen. „Standes- oder Einwohnermeldeamt sind Anlaufstellen“, sagt Kalcyk. Über 18 Millionen Menschen konnten so bislang in den vergangenen 60 Jahren gefunden werden.

Wie findet man ein Kind, das seinen Namen nicht kennt?

Doch bei Personen, die als Säugling oder Kleinkind verschwunden sind, wie Johanna und Stefan, hilft oft weder das Archiv noch die Organisation vor Ort weiter. „Das Kind konnte seinen Namen damals noch nicht sagen, das ist eine der größten Hürden, die es bei der Suche gibt.“

Direkt nach Ende des Krieges registrierte der Suchdienst deshalb Merkmale von kleinen Buben und Mädchen: Der Ort des Verschwindens, Narben oder Schnittwunden, ob das Kind in einem Korbwagen gefunden wurde oder einen übergroßen Teddybären bei sich hatte. Bei Wanka-Dahlem war es wahrscheinlich der Ort des Verschwindens, der sie auf die Fährte von Johanna und Stefan führte.

Ein Jahr lang wartete Wanka-Dahlem auf Nachricht. Dann, am 20.Mai2004, klingelte das Telefon. 59 Jahre nach Johanna und Stefans Trennung von der Mutter. Eine Frau mit Akzent meldete sich. „Sie sagte nur: ,Brigitta’. Ich wusste, das ist Hannerl“, sagt Wanka-Dahlem. Stefan, so erzählte Johanna ihrer Tante, war bereits mit 21Jahren gestorben, sie selbst lebte noch in Subotica, an dem Ort, an dem sie ihre Mutter verloren hatte.

„Zwei Frauen vom Roten Kreuz standen vor der Tür“, so Johanna. „Ich wusste sofort, dass es etwas mit Mutti zu tun hat.“ Auch Johanna selbst hatte nach ihrer Mutter gesucht, schon als Kind lose Zettel in den Briefkasten geworfen: „Mutti, wo bist du? Ich bin hier, bitte hol’ mich!“ Einmal war sie sogar als junge Frau nach München gereist, doch die Polizei konnte Johanna nicht weiterhelfen.

Für die Familie ist jede Nachricht wie eine Befreiung

Im November 2004 reiste Johanna zu ihrer Mutter in die USA, wo sie heute noch lebt. „Ich würde das alles nochmal machen“, sagt Wanka-Dahlem. Die Ungewissheit, die Vorstellung, dass eines der Kinder nur ein paar Straßen weiter wohnt, „ ich es nicht erkenne, machte mich verrückt“.

Die Ungewissheit über das Schicksal der Kriegsverschollenen ist bei vielen bis heute geblieben. Allein dieses Jahr haben sich über 7500 Deutsche beim DRK-Suchdienst gemeldet. Doch statt Kriegs- oder Nachkriegskindern sitzen Kalcyk heute oft die Enkel gegenüber. „Es ist ein Trauma, dass von der Großmutter an die Enkel weitergegeben wird“, sagt Hansjörg Kalcyk. „Für uns ist es nicht nachvollziehbar, warum jemand 60 Jahre nach dem Krieg noch sucht. Aber für die Familie ist jede Nachricht, selbst der Tod, wie eine Befreiung.“

So erging es auch einer jungen Frau aus Niederösterreich, deren Großvater der Suchdienst nach Jahren fand. Ihre Großmutter legte stets den Haustürschlüssel unter die Fußmatte, wenn sie zum Bäcker oder zum Arzt ging, erzählte die Enkelin Kalcyk. Erst als der Suchdienst die Todesnachricht ihres Mannes überbrachte, hängte die alte Frau den Schlüssel wieder ans Brett. Kalcyk: „Sie hat nie aufgehört daran zu glauben, dass ihr Mann doch noch heim kommt.“

Anne Kathrin Koophamel

- Themen:

- ARD

- Deutsches Rotes Kreuz

- Polizei

- Rotes Kreuz