Historische Plakate: Wie die Nazis Münchner Werbung prägten

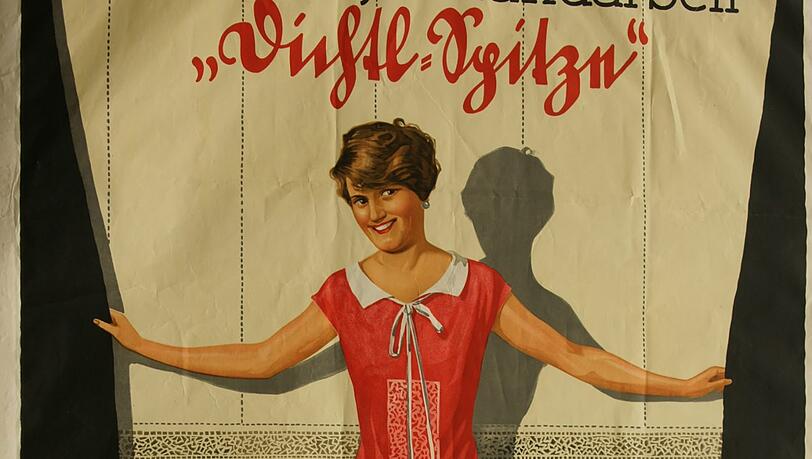

München – Münchner Mode- und Radl-Chic, Bierkeller, muntere Satire und expressive Kunst – letzte Woche haben wir gezeigt, was Münchens Litfaßsäulen bis in die 20er Jahre hinein zierte. In Folge zwei unserer Reihe "Münchens Plakatschatz" geht es heute um die dunklen Jahre ab 1933, als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen – und damit auch Münchens Werbewelt radikal veränderten.

Vieles, was sich in der wertvollen Münchner Plakatsammlung der Werbefima Ströer aus den 30er Jahren findet, zeigt Nazi-Propaganda. Da wird der "Münchner Festsommer" mit einem Münchner Kindl mit "Arier"-Kopf beworben. Reklameplakate kündigen NS-Kunst an oder Schauen, die gegen Juden agitieren.

Wie die Nazis die Juden aus dem Münchner Wirtschaftsleben vertrieben

Auch das Ende des blühenden jüdischen Geschäftslebens in München lässt sich an der Reklame ablesen. Es hatte bis dahin mehrere hundert Geschäfte gegeben, die von jüdischen Familien betrieben wurden. Das Seidenwarengeschäft von Heinrich Cohen, die Kaufhäuser Hermann Tietz am Hauptbahnhof oder Max Uhlfelder am Viktualienmarkt, die Tuchhändler Stark am Stachus, Eichengrün am Promenadeplatz oder Springer am Alten Peter – und die Kunst- und Antiquitätenhändler Bernheimer, Rosenthal und Heinemann.

Den Nazis gelang es mit Boykottaufrufen, Hetzpropaganda und Anschlägen schnell, Juden aus dem Wirtschaftsleben zu verdrängen. Schon ab 1935 häuften sich Konkurse. Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 schlossen 169 jüdische Geschäfte in München.

Die Sammlung: 50.000 Münchner Plakat-Schätze

In einem geheimen Keller in Sendling hütet die Werbevermarktungsfirma Ströer mehr als 50.000 Reklameplakate, die in vergangenen Jahrzehnten Münchens Litfaßsäulen zierten. Die ältesten Exemplare sind 130 Jahre alt. Viele sind von Künstlern gestaltet. Der Grafiker Ludwig Hohlwein gehört dazu, der "Simplicissimus"-Zeichner Olaf Gulbransson, Maler Alexej von Jawlensky und Bildhauer Franz von Stuck.

Das wertvollste Stück, ein Plakat von Wassily Kandinsky, hat einen Sammlerwert von etwa 80.000 Euro. Ströer hat das kostbare Archiv von der „Deutschen Städte-reklame“ übernommen – und lässt ihren Archivar die Sammlung jedes Jahr mit neuen Stücken erweitern.

Nächste Woche lesen Sie: Wirtschaftswunder in München – die Reklame der 50er Jahre