Herzlichen Glückwunsch, Hildegard Hamm-Brücher!

München - Nein, feiern möchte Hildegard Hamm-Brücher diesen Tag nicht. Die lange als Grande Dame der FDP gefeierte Liberale hat ein Wort dafür, was sie am kommenden Mittwoch tun wird: „Anti-Geburtstagsrummel-Urlaub“.

Ihren 95. Ehrentag verbringt sie nicht daheim. Wenige Tage zuvor sitzt sie noch in ihrer Wohnung im Münchner Süden und nippt am Kaffee. Die Balkontür ist weit geöffnet, draußen pfeifen die Vögel, auf dem Tisch stehen Butterkekse.

„Seit etwa einem Jahr kränkle ich, wie man das so nennt.“ Zwei Oberschenkelhalsbrüche, außerdem Gedächtnislücken und Gleichgewichtsstörungen. Das politische Geschehen verfolgt sie dennoch – und hat ihre Haltung nicht verloren.

„Junge Menschen müssen Demokratie erleben können“

Der Islamkritik der Alternative für Deutschland steht Hamm-Brücher kritisch gegenüber. Man müsse sehen, ob sich der gemäßigte Flügel der AfD durchsetze. Für Tendenzen kurz vor „echtem Nazismus“ bestehe in Deutschland jedoch großes Potenzial, glaubt Hamm-Brücher. Das Erbe des Nationalsozialismus sei nicht gebannt. „Im Grunde kann man fürchten, dass da eine ganze Menge nachgewachsen ist.“

Was dagegen hilft? „Junge Menschen müssen Demokratie erleben können. Das ist alles zu kurz gekommen.“ Dazu müssten aktive Politiker mit gutem Beispiel vorangehen und dafür sorgen, dass die Erinnerung an Adolf Hitlers Terror-Herrschaft nicht schwinde.

Hamm-Brücher gehört einer Politiker-Generation an, die es heute kaum mehr gibt. Geboren 1921 in Essen, aufgewachsen in Berlin. Mit zehn Jahren verliert sie die Eltern, lebt bei der Oma in Dresden. Mit 15 erfährt die preußische Protestantin, dass sie nach den Rassegesetzen der Nazis „Halbjüdin“ ist.

Sie wechselt auf das Internat Schloss Salem an den Bodensee, macht in Konstanz Abitur. „Das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf und aus dem Herzen, wie die Deutschen waren. Sie waren grässlich“, sagt sie über die NS-Zeit. Der Kampf für Freiheit und Demokratie prägt nicht nur ihre politische Laufbahn, sondern ihr Leben.

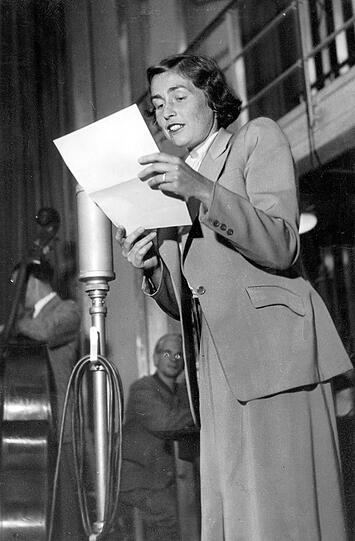

1948 zieht die promovierte Chemikerin als Rathaus-Jüngste für die FDP ins Münchner Stadtparlament ein. Über Jahrzehnte prägt sie die Politik der Liberalen, etwa als Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im Auswärtigen Amt unter Hans-Dietrich Genscher.

Die Krönung bleibt ihr 1994 versagt. Hamm-Brücher kandidiert für das Bundespräsidentenamt und wird im dritten Wahlgang von der eigenen Partei dem Koalitionskalkül geopfert – Unions-Kandidat Roman Herzog wird Staatsoberhaupt.

Nach 50 Jahren Mitgliedschaft gibt Hamm-Brücher 2002 ihr Parteibuch ab. Auslöser sind antiisraelische Äußerungen des inzwischen gestorbenen Partei-Vizes Jürgen Möllemann. „Ich bin ja eine Liberale. Ich bin nur keine Möllemann-Liberale. Und auch Westerwelle war nicht gerade mein Typ“, sagt Hamm-Brücher.

Für diese Haltung wird sie bewundert, aber auch angegangen. Als die FDP sich 1982 während der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt (SPD) an die Seite der Union schlägt und Helmut Kohl (CDU) in einem konstruktiven Misstrauensvotum Kanzler wird, gehört Hamm-Brücher zu den Abgeordneten, die nicht mitmachen.

Die Liberalen aus dem Frühjahr 2016 – ist das wieder ihre Partei? „Nein, das kann ich noch nicht sagen“, sagt Hamm-Brücher. Zuerst müsse sich die Partei „ein bisschen bewähren“. Zudem fehlten konkrete politische Vorschläge. Parteichef Christian Lindner kenne sie nicht persönlich, schätze ihn jedoch. Zwei Briefe habe er ihr geschrieben.

Kretschmann – der ist für sie ein Hoffnungsträger

Mehr noch schätzt sie allerdings jemanden, den sie Hoffnungsträger nennt: Winfried Kretschmann von den Grünen, Ministerpräsident von Baden-Württemberg und in Kürze Anführer einer grün-schwarzen Koalition. „Wenn der in ein paar Wochen die alten Streithammel zu einer Koalition zusammenkriegt, dann wird Baden-Württemberg vernünftig regiert, da bin ich mir sicher.“

Das alles erzählt die fast 95-Jährige, die „Dame“ zu nennen noch immer höchst gerechtfertigt ist, während ihr rechtes Bein locker über dem linken liegt. Immer wieder beugt sie sich nach vorn, legt den Kopf in die rechte Hand. „Mein Leben hatte nichts zu wünschen übrig“, sagt sie.