Helferkreis München: Geflüchtete dürfen nicht arbeiten – warum ist das so?

München - Es ist erst wenige Wochen her, im April, da stimmte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Bevölkerung auf große Lücken in der medizinischen Versorgung ein. Der Grund: Gut 50.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen in Deutschland. "Wir werden in eine ganz schwierige Versorgungssituation kommen" sagt der Minister damals in der ARD.

Helferkreis kritisiert: Fachkräfte fehlen in München, aber Geflüchtete dürfen nicht arbeiten

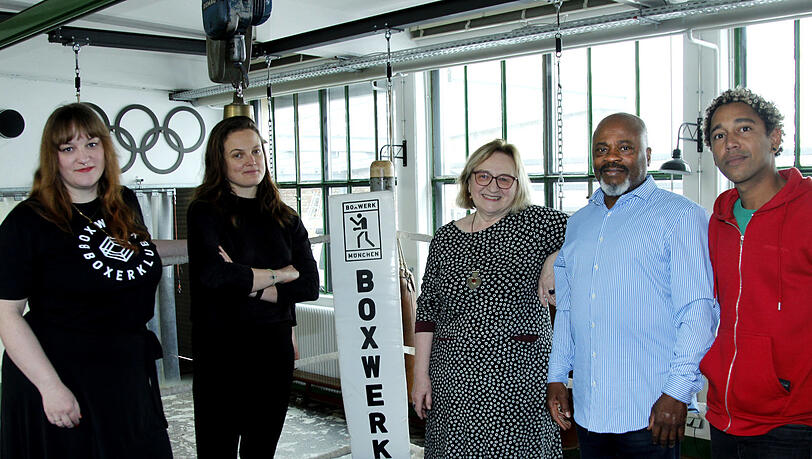

Linda Kirschner, Inge Poljak und ihre Mitstreiter von den Münchner Vereinen Tafel, Morgen, Ayeessi und dem Flüchtlingsrat können bei solchen Nachrichten nur den Kopf schütteln.

Mit dem "Helfer*innenkreis für die Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine" kümmern sie sich nämlich um junge Menschen, die ein abgeschlossenes oder fast fertiges Studium in der Tasche haben – viele von ihnen sind beispielsweise IT-Spezialisten, noch mehr aber Mediziner. Die dürfen aber als Drittstaatsangehörige in Deutschland nicht zu Ende studieren und nicht arbeiten. Obwohl sie gerne möchten, und obwohl sie als Arbeitskräfte hier durchaus gebraucht würden.

Der Großteil der sogenannten Drittstaatsangehörigen hat in der Ukraine Medizin studiert. "Jetzt stehen sie vor ihrem Praxisjahr und wissen nicht, wie und wo sie dieses absolvieren sollen, dabei könnten sie hier im System Lücken füllen", erklärt Luisa Dormeyer vom Münchner Flüchtlingsrat e. V., die sich ebenfalls im Helferkreis engagiert.

Medizinstudenten aus der Ukraine: Keine Möglichkeit, Praxisjahr zu absolvieren

Für Pharmazie- oder Medizinstudenten, denen noch das Praxisjahr (PJ) fehlt, gebe es aber in Deutschland derzeit keine Möglichkeit, das PJ zu absolvieren. "Sie dürfen hier nicht im medizinischen Bereich arbeiten. Fertig studierte Mediziner machen hier dann also stattdessen ein Bufdi oder eine Ausbildung", sagt sie.

Eine Gruppe, die durch alle Raster fällt, sind aus der Ukraine Geflüchtete, die aber keine ukrainischen Staatsbürger sind, sondern aus einem anderen, einem dritten Staat stammen. Vielfach kommen sie aus Staaten wie Nigeria, Ghana, Marokko, Indien, Turkmenistan oder Zimbabwe. Manche wurden von der Familie mit großem finanziellem Invest zum Auslandsstudium geschickt, manche flüchteten auch aus politischen Gründen aus den Heimatländern. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, mussten jedoch natürlich auch sie aus dem Land flüchten.

Laut Hochrechnungen aus dem März 2023 kamen 39.000 Menschen aus Drittstaaten seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Deutschland, 589 davon nach München. Heute ist es schwer zu sagen, wie viele von ihnen noch in Deutschland sind, da sie nicht gesondert erfasst werden.

Drittstaaten-Geflüchtete aus der Ukraine: Ungleich schwerere Voraussetzungen für Bleibestatus

Denn als im Sommer 2022 die Regelung zum visafreien Aufenthalt für Geflüchtete aus der Ukraine erstmalig ausläuft, haben es die Menschen ohne ukrainischen Pass ungleich schwerer als die Ukrainer, einen Bleibestatus zu bekommen. Sie erhalten meist nur eine kurze Aufenthaltserlaubnis – oder die Aufforderung auszureisen.

Der Münchner Helferkreis bemüht sich, viele von ihnen im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) oder in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) unterzubringen. Eine Art Sofortmaßnahme, denn so bekommt man erstmal ein Jahr Aufenthalt genehmigt. Zugleich kann die Zeit genutzt werden, um Deutsch zu lernen – und FSJler und Bufdis werden gebraucht. Viele der betroffenen Personen leisten dies bei der Münchner Tafel e.V. ab, denn deren Vorstand, Axel Schweiger, ist selbst Teil des Helferkreises. "Die meisten, die wir beraten, sind Studenten", erklärt Luisa Dormeyer, "viele sind seit Monaten in der Schwebe, haben FSJ gemacht, nebenbei online studiert und noch einen Deutschkurs gemacht." Drittstaatsangehörige haben übrigens keinen Anspruch auf Deutschkurse, nur in München ist das anders geregelt.

Nach dem Bufdi oder FSJ versuchen die Helfer, die jungen Menschen in Ausbildungsstellen unterzubringen. Das Problem: Bis zum Ausbildungsbeginn muss oft Zeit überbrückt werden. In dieser müssen sich die Betroffenen komplett selbst finanzieren, inklusive Krankenkasse, Wohnung und sämtlicher Lebenshaltungskosten.

Belastung, Ungewissheit und Kampf mit den Behörden: Schwierige Lage für Geflüchtete in München

"Nach dem sozialen Jahr stehen sie oft vor dem Nichts, auch finanziell, und verschulden sich dann", erklärt Dormeyer.

Diese Belastung, die Ungewissheit und der Kampf mit den Behörden, "für viele ist das auch mental eine Tortur", sagt Kazeem Ojoye, der sich mit der Nigerian Community Bavaria und dem Verein Ayeessi e.V. für die jungen Menschen engagiert. In die Heimat zurück, das sei für viele keine Option, erklärt Ojoye. Viele seien dort in Gefahr. In anderen Fällen hätten die Familien viel investiert, um das Kind zum Studium ins Ausland zu schicken. "Und nun kommst du unfertig zurück, das wäre eine Schande", erklärt Ojoye.

Die Situation gleicht einem Teufelskreis: "Viele Arbeitgeber schrecken zurück, wenn jemand ohne Aufenthaltsgenehmigung eine Ausbildungsstelle sucht. Zugleich geben die Ausländerbehörden oft keinen Aufenthaltstitel ohne einen Arbeitsvertrag", erklärt Linda Kirschner, als Privatperson Teil des Helferkreises. "Manche Personen verlieren ihre Zusage auch wieder, weil die Bearbeitung in den Behörden sehr lange dauert und die Betriebe oft nicht so lange auf einen neuen Mitarbeiter warten können."

"Wäre total sinnvoll": Was der Münchner Helferkreis vom Staat fordert

Gerade in Bereichen, wo es Fachkräftemangel gibt, "wäre es total sinnvoll, die aufenthaltsrechtlichen Grundlagen zu schaffen, dass diese Menschen hier arbeiten können", sagt Kirschner. "Der Fachkräftemangel ist hausgemacht."

"Sie haben alle einen Highschool-Abschluss, da könnte man auf hohem Level einsteigen und diese Leute mit vergleichsweise geringem Aufwand qualifizieren und dann hätten wir sie als Arbeitskräfte", sagt Inge Poljak. Die Rentnerin investiert viel ihrer Zeit in die Arbeit mit den Geflüchteten. "Hier ist ein Potenzial, das nicht gesehen wird. Wir verstehen nicht, warum keine entsprechenden Programme dafür geschaffen werden."

Doch auch die, die einen Ausbildungsplatz ergattert haben, scheitern oft an der Bürokratie. "Wir haben zwei Personen, die hätten einen Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker bei einem kleinen Betrieb, der mit den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (Bfz) kooperiert. Die fördern aber nur Personen, die bei der Arbeitsagentur angebunden sind. Der Betrieb findet keine Azubis und die jungen Männer können die Ausbildung dort nicht antreten, weil sie nicht über die Bfz vermittelt und eingestellt werden dürfen. So haben beide Seiten das Nachsehen", sagt Luisa Dormeyer.

Weiteres Problem für Geflüchtete: Anerkennung ihrer Berufsausbildung

Und auch die Anerkennung der schon erreichten Berufsabschlüsse oder Ausbildungen ist ein Problem: "Die Leute schicken ihre Unterlagen zur Behörde, sofern sie aufgrund des Krieges überhaupt vorliegen, und es dauert ein Jahr, bis sie ihre Ausbildung anerkannt bekommen", sagt Luisa Dormeyer.

Inge Poljak erzählt, welche fast schon skurrilen Situationen die Lage teils hervorbringt. Etwa, wie sie im vergangenen Herbst einen Bericht über den Besuch von Bundeskanzler Scholz in Ghana sah, wo er unter anderem versuchte, Mediziner für Deutschland anzuwerben. "Ich saß da und sah das, neben mir zwei ghanaische Ärzte aus dem Deutschkurs, den ich gab, die zu der Zeit bei der Tafel ein FSJ gemacht haben und jetzt nicht wissen, wie es weitergeht", erzählt sie.

"Es ist schon paradox, wenn Bundespolitiker im Ausland Arbeitskräfte und gezielt Mediziner anwerben und man hat diese jungen Menschen hier und qualifiziert und beschäftigt sie nicht", sagt sie. Die Helfer sind sich einig: Das Geld für die Reisen und Kampagnen wäre so weit besser investiert.

Nicht alle Geflüchteten bleiben. "Wir hatten viele Zahnärzte in unserer Gruppe", sagt Kirschner. "Fast alle sind inzwischen nach Portugal gegangen, weil es dort einfacher ist, Fuß zu fassen. Und in Deutschland wird medial Hetze betrieben, dass es nicht genug Zahnarzttermine gibt."