Hans-Sachs-Straße: Als die Filme Feuer fingen

Dicke Jacke und eine Decke unter dem Arm: Daran erkannte man bis in die 90er Stammkunden des Arena-Kinos in der Hans-Sachs-Straße 7. Denn die „Eta“-Heizungsanlage aus den 20ern, die noch mit grobem Industriekoks befeuert wurde, hatte ihre Tücken: Es gab Wetterlagen, da konnte man sie nicht in Gang bringen. Hätten die Kinobetreiber die warme Luft über den Ventilator in den Saal geleitet, wäre dieser innerhalb kürzester Zeit voller Qualm gewesen.

1912, vor genau 100 Jahren, wurde das Hans-Sachs-Theater eröffnet. Es war ein Kino-Boom-Jahr. In der Stadt gab es 30 Kinematographen. Dabei hatte „der Kino“, wie es damals noch hieß, einen zweifelhaften Ruf. Gerade Soldaten- und Dienstmädchen-Kinos in der Vorstadt wie das Hans-Sachs-Theater wurden verdächtigt, der öffentlichen Unzucht Vorschub zu leisten.

Bei der Beratung über das Lichtspielgesetz 1920 teilte ein Abgeordneter mit, dass in einer Münchner Frauenklinik ermittelt worden sei, „dass die Hälfte der jugendlichen Wöchnerinnen den Verführer im Kino kennen gelernt habe“.

Und das Glockenbachviertel mit seinen Kleinkunstbühnen, Trinkstuben und 16<TH>Bordellen zog die einfachen Leute an, die im Halbdunkeln der Kinos mit Klavierbegleitung Filme schauten, die schon vor Monaten in der Innenstadt gezeigt worden waren.

1919 stecken die Lichtspielhäuser in der Krise.Die Lustbarkeitssteuer verlangte von den Betreibern, dass sie 40 Prozent des Eintrittspreises abgaben. Zudem explodierten die Kosten für Filmrohmaterial. Eine Kinokarte kostete 2,50 Mark, immer mehr Besucher blieben aus. Als die Preise 1922, auf der Höhe der Inflation, in einer Woche um 39.900 Prozent stiegen, kam keiner mehr. Das Ladenkino in der Hans-Sachs-Straße musste schließen.

1928 öffnete das Kino wieder – diesmal als Familienbetrieb und unter dem Namen „Arena-Lichtspiele“. Der Sohn Gerhard Hermann ließ sich zum Filmvorführer schulen. Die Ausbildung dauerte 300 Lehrstunden, denn der Vorführer musste alles über die elektrischen Geräte im Vorführraum wissen und Betriebsstörungen beseitigen können.

Natürlich musste er auch wissen, was im Fall eines Brandes zu tun war. So hieß es im Paragraph 69 der Lichtspielverordnung, man solle innerhalb der ersten drei bis fünf Sekunden die brennende Spule mit einem nassen Lappen aus der Feuerschutztrommel reißen und in eine bereitstehende Wassertonne werfen.

Übersehen wurde, dass der Nitrofilm nicht mit Wasser löschbar war. Im Arena-Kino soll ein beherzter Vorführer brennendes Filmmaterial deshalb ganz einfach auf der Straße entsorgt haben.

Die Nationalsozialisten wollten die Kinos im Reich flächendeckend für die eigene Propaganda erschließen. Deshalb wurde die Lustbarkeitssteuer gesenkt, was die anfängliche Skepsis vieler Betreiber gegenüber den Nazis schnell in Zustimmung verwandelte. Trotzdem wurden im Arena viele krachlederne Komödien gezeigt. Und der eine oder andere Skandalfilm.

1940 lief „Walpurgisnacht“ mit Ingrid Bergmann in der Hauptrolle. Laut Inserat ein Film über „Liebe, Ehe und Mutterschaft“. Tatsächlich ging es um Abtreibung. Der erste in Farbe gedrehte und letzte Film vor Kriegsende im Arena war „Münchhausen“, der 1943 lief – zwei Jahre nach seiner Uraufführung. Dann schloss das Arena als eines der letzten der Münchner Kinos.

Als das Arena 1949 wieder öffnete, sollten pädagogische Filme gezeigt werden. So wollten die Amerikaner die verführten Deutschen zu guten Menschen erziehen. Ihre Programm-Planung war nicht von Dauer. Das Arena zeigte als ersten Film „Marie Curie“. Sonst bestand das Repertoire aus Western, Abenteuer- und Revuefilmen, die dem Publikum die gewünschte Realitätsflucht ermöglichten.

1954 ging die Ära Gerhard Hermann zu Ende, neuer Betreiber wurde der Glücksritter Franz Wedl. Seine Mischung: Western, Krimis, Komödien, Kriegs- und Abenteuerfilme wie „Verrat im Fort Bravo“ von John Sturges. 1957 ging jeder Münchner statistisch 23 Mal pro Jahr ins Kino. Trotzdem: Wedl ging pleite.

Sein Kino fiel an das junge filmbegeisterte Ehepaar Renate und Peter Triebel. Sie waren Teilhaber an einem anderen Wedl-Kino gewesen. Er hatte ihnen das Arena als Sicherheit geboten, sollte er einmal nicht zahlen können. Bei einer Gläubigerversammlung zeigte sich, dass Wedl das jedem seiner Teilhaber versprochen hatte. Aber die Triebels hatten den ältesten Vertrag und so kamen sie Anfang der 60er zu ihrem Kino.

Die Triebels zeigten internationale Filme mit einem leichten Hang zu italienischen Produktionen. Zudem etablierten sie eine Seniorenfilmreihe mit deutschen Tonfilmen, einen Elvis-Fanclub und eine weitere Filmreihe, die Triebel selbst nur „Die Heiligenfilme“ nannte: Filme, die sich mit christlich-religiösen Themen beschäftigten. Da kam es schon mal vor, dass zwei Reisebusse mit Nonnen in der Hans-Sachs-Straße standen.

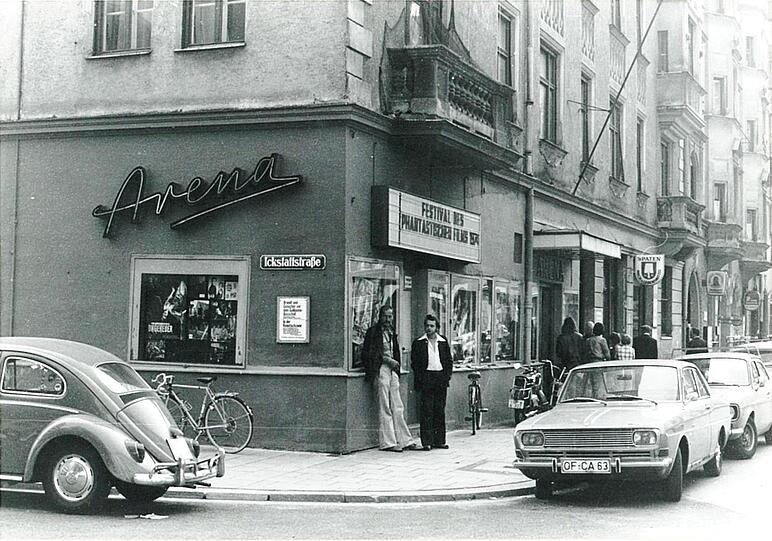

Auch das Fantasy-Filmfest hat seinen Ursprung im Arena-Kino. 1974 fand hier das erste „Festival des Phantastischen Films“ statt. Mit grausigen Höhepunkten wie „Der Flug zur Hölle“, „Das grüne Blut der Dämonen“ und „Hände voller Blut“. 1976 mussten die Veranstalter umziehen, weil das Arena dem Besucher-Andrang nicht mehr gewachsen war.

Langsam aber stetig hatte sich das Arena von einem Vorstadtkino zu einem Programmkino gemausert. Das lag vor allem daran, dass die Triebels ein offenes Ohr für Neues hatten, gerade auch für die Ideen der Studenten vom internationalen forum der filmavantgarde münchen e.V.

Altersbedingt und wegen einer horrenden Mieterhöhung zogen sich die Triebels 1982 aus dem Geschäft zurück. Ihr letzter Film war „Im Westen nichts Neues“ von Lewis Milestone. Ihre Nachfolger, Nina Becker und Christian Ott, waren beide noch in ihren Zwanzigern. Nina Becker sollte zur Seele des Kinos werden.

Sie kannte keine Berührungsängste, ob es sich um eine abseitige japanische Familiengroteske wie „Die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb“ handelte oder eine Laurel<TH>&<TH>Hardy-Filmreihe. Sie gab auch dem letzten Außenseiter eine Chance, wenn er ihr cineastisches Herz rührte.

1987 zeigte das Arena einen Uraltschinken von 1966: Frank Beyers „Spur der Steine“. Der war in diesem Jahr auf der Berlinale gelaufen und deshalb erneut in die Programmkinos gekommen. Die Resonanz im Arena war enorm, der Film lief und lief und die marode Kopie wurde kürzer und kürzer. Erst fehlte der Abspann, irgendwann das gesamte Ende der Geschichte. Der Vorführer stellte sich dann vors Publikum und erzählte als Märchenonkel die fehlenden Szenen.

Nina Becker und Christian Ott steckten viel Zeit und Geld in das Kino – trotzdem reichte es vorne und hinten nicht. 1994 wurden der Regisseur und Kameramann Joseph Vilsmaier und sein Steuerberater Heinz Gruber neue Gesellschafter des Kinos.

Der Tod Nina Beckers 2002 war eine Katastrophe. Markus Eisele, dem das Inselkino gehörte, und Christian Pfeil vom Monopol traten in ihre Fußstapfen. Ihre rettende Idee: Sie zwackten den hinteren Teil des langen Saals ab, um dort mit dem bisherigen Büro als Vorführraum einen winzigen zweiten Saal zu schaffen.

Trotz einer faktischen Reduzierung der Gesamtplatzzahl von 107 auf 93 verdoppelten sich damit die Besucherzahlen auf etwa 40.000. Flops konnten in den kleinen Saal abwandern und Platz für neue Filme im großen Saal schaffen. Und frieren muss heute auch niemand mehr. Seit Anfang der 1990er gibt es eine neue, moderne Heizanlage.

- Themen:

- Inflation