Gedenktafeln in München: Spurensuche an den Fassaden der Stadt

München - Oft gehen wir achtlos vorbei, doch manchmal bleibt unser Blick dann doch hängen an einer Tafel an einer Fassade, die verrät, wer hier einst gewohnt oder gewirkt hat. Über 150 Gedenktafeln gibt es in München, eine genaue Zahl ist nicht erfasst. Die Informationen darauf sind oft knapp und so manches Mal würde man beim Lesen gerne mehr erfahren. Die Autorin Andrea Kästle bietet in ihrem neuen Buch genau das. 60 Biografien hat sie darin gesammelt und verrät das, was die Tafeln nicht erzählen (Andrea Kästle: "München leuchtete nicht für jeden", Allitera Verlag, März 2024, 19,90 Euro). Davon zeigen wir Ihnen hier eine Auswahl.

Nur wenige Tafeln erinnern an Frauen

Auf Glas, Bronze oder in Stein gemeißelt, mit Schnörkelschrift oder gar in Farbe - die Tafeln spiegeln in ihrer Gestaltung auch die Zeit wieder, in der sie entstanden sind. Manche gut, manche kaum noch lesbar, erinnern sie an Wissenschaftler, Künstler oder Kreative, Politiker, Widerstandskämpfer oder Wohltäter.

Berühmte Männer und Frauen (leider lassen sich gerade mal zwölf Tafeln für Frauen finden), über die sich viel mehr erzählen ließe, als auf den Tafeln Platz hat. Etwa, dass Heinrich Heine mit der "Kleingeisterey" und dem "Meer aus kleinen Seelen" in München haderte. Oder dass Gottfried Keller in München als völlig verarmter Maler hauste und dies später in dem Roman verarbeitete, der ihm den Durchbruch brachte.

Ein perfekter Anlass zum Stadtrundgang

Viele der Persönlichkeiten liebten München, manche verzweifelten an der Stadt, und viel zu viele flohen oder wurden vertrieben.

Von Orlando di Lasso bis Rainer Werner Fassbinder, Karl Spitzweg bis Gustl Bayrhammer, William von Occam bis Kathi Kobus lassen sich in dem Buch viele kennenlernen. So manche sind dabei, deren Namen man von Straßen und Plätzen kennt, aber nicht so ganz weiß, wer dahinter steckt. Die ausgewählten Biografien sind nach Vierteln sortiert und bieten so ideale Routen für Stadtspaziergänge: durch die Altstadt, das Lehel, die Maxvorstadt, Schwabing, die Ludwigsvorstadt und den Westen oder Rechts der Isar.

Haben Sie am Wochenende noch nichts vor? Dann machen Sie sich doch auf die Suche!

Hofstatt/Ecke Färbergraben: Journalist und Hitler-Gegner

Er ist wohl einer der weniger bekannten Namen im Buch von Andrea Kästle: Fritz Gerlich (*1883) war Historiker, Archivar, Journalist, Verleger, Kämpfer für die Demokratie und kompromissloser Gegner Hitlers. Freunde rieten zur Flucht, doch Gerlich blieb. 1932 wurde ein Attentat auf ihn verübt, 1934 wurde er in Dachau erschossen. Auf den Tafeln nicht zu lesen ist sein Lebensweg, er war selbst rechts-national geprägt, doch der Hitlerputsch 1923 ließ ihn umdenken. Bis 1928 schrieb er bei den "Münchner Neueste Nachrichten", zuletzt gab er die aus katholischen Kreisen finanzierte Zeitung "Der gerade Weg" heraus, die zum Kampfblatt gegen die Nationalsozialisten wurde. 1933 verwüsteten SA-Männer die Redaktion in der heutigen Hofstatt, misshandelten und verhafteten Gerlich. Gleiches widerfuhr ihm in der Schutzhaft in der Ettstraße.

Theatinerstraße 9: Des Herzogs Hofmaler

Die meisten der Gedenktafeln in der Stadt erinnern an Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts. Einige wenige haben früher gelebt, so wie Hans Mielich (*1516). In Untergiesing sind eine Straße und ein Platz nach ihm benannt, doch gelebt und gearbeitet hat Mielich in der Theatinerstraße. Mielich war Hofmaler von Herzog Albrecht V., dem Großmütigen, der bedeutendste Porträtmaler Münchens und der herausragendste Künstler im süddeutschen Raum seiner Zeit. Rund 100 Patrizier hat er porträtiert, ohne ihnen zu schmeicheln. Bekannt ist etwa ein Bild eines fülligen Sebastian Liegsalz. Heute hängen seine Werke weltweit in Museen, in München im Bayerischen Nationalmuseum, im Lenbachhaus und der Alten Pinakothek. Miniaturen der Sieben Bußpsalmen liegen im Tresor der Bayerischen Staatsbibliothek. Die neue Schreiberei in München malte er 1552 üppig aus, mit Löwenköpfen, Blumen und Göttern der Mythologie und verlangte dafür den damals stattlichen Preis von 112 Gulden, fast ein Zehntel dessen, was das ganze Gebäude gekostet hatte. Bekommen hat er 101 Gulden.

Thiereckstraße 3: Wundersame Rettung

Mitten in der Altstadt versteckt zwischen Donisl und Bratwurst-Glöckl erinnert eine Tafel nicht an eine Person, sondern vor allem an ein Unglück, das hier 1801 passierte. Joseph von Fraunhofer, Physiker, Optiker und Astronom (*1787), damals Glaserlehrling, Waise aus ärmlichen Verhältnissen, wurde hier in der einstürzenden Werkstatt seines Lehrherrn verschüttet und überlebte als Einziger. Für sein Leben eine Wende, Kurfürst Maximilian IV. Joseph wurde auf ihn aufmerksam und er dessen Schützling. Ebenso der Unternehmer Jospeh v. Utzschneider, der Erfinder Georg Reichenbach und der Uhrmacher Joseph Liebherr. Jahre später entdeckte Fraunhofer die berühmten Fraunhoferschen Linien und machte München zur Optikmetropole.

St.-Anna-Platz 2: Abkehr von der Heimat

Lion Feuchtwanger (*1884) verließ München am Aschermittwoch 1925. Die Familie war jüdisch-orthodox und tief in Bayern verwurzelt. So gehörte der Synagogen-Besuch genauso zur Woche wie das anschließende Einkehren im Hofbräuhaus. Eine Anekdote erzählt, wie ein Herr Feuchtwanger dort einmal ausgerufen wurde und gleich mehrere Mitglieder der großen Familie aufsprangen. Feuchtwanger ging am Wilhelmsgymnasium zur Schule und studierte in München. 1907 promovierte er, eine Habilitation blieb ihm schon damals verwehrt, er hätte konvertieren müssen. 1925 hatten "Dummheit und Antisemitismus für ihn endgültig überhandgenommen", schreibt Andrea Kästle. Er ging nach Berlin, und 1933 kehrte er von einer Vortragsreise in die USA nicht mehr nach Deutschland zurück. Er wurde ausgebürgert, seine Bücher verbrannt, sein Doktortitel aberkannt und sein Vermögen eingezogen. In seinem Roman "Erfolg" hält er den Münchnern den Spiegel vor, zeigt ihren "ausgeprägten Gemütsfaschismus" in den frühen 20er Jahren. In "Die Geschwister Oppermann" beschreibt er das erste NS-Konzentrationslager in Dachau. Hier im beschaulichen Lehel verbrachte Feuchtwanger einige Jahre seiner Kindheit. Mit seiner Frau Marta lebte er später unter anderem in der Georgenstraße in Schwabing. Das Paar hatte viele Freunde und gab gerne große Feste.

Schraudolphstraße 1 Für die Frauen und Kinder - gegen Hitler

Kein Wunder, dass die Gedenktafel für Ellen Ammann (*1870) am Haus Schraudolphstraße 1 befestigt ist, denn hier sitzt der Katholische Frauenbund, dessen Gründerin sie war. Nicht nur das, auch ein Mädchenschutzverein, die Bahnhofsmission, die Katholische Stiftungsfachhochschule, die Bayerische Volkspartei und einige weitere Organisationen hatte die Schwedin (mit)gegründet. Sie war ihrem Mann, einem Münchner Arzt, an die Isar gefolgt und hatte mit ihm sechs Kinder. Ammann stammte aus protestantischem, emanzipiertem, liberalem Hause, wurde aber katholisch erzogen. Sie war engagierte Sozialpolitikerin, setzte sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein und gehörte 1919 zu den ersten weiblichen Landtagsabgeordneten. Und: Ammann gehört zu den frühen Gegnern Hitlers. Auch ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass dessen Putsch 1923 fehlschlug. Sie warnte den Vize-Ministerpräsidenten Franz Matt, versammelte die unbeteiligten Regierungsmitglieder in ihrer Schule und drängte darauf, die Reichswehr nach München zu holen. Hitlers Putschversuch per Proklamation verurteilte Ammann als "Staatsverbrechen".

Leopoldstraße 50: Der Vater der Bohème

Um den "Zigeunerbaron" am Gärtnerplatztheater zu singen, war der Tenor Joseph Friedrich Benz (*1863) 1899 eigentlich nach München gekommen. Doch schon bald stand er nicht mehr selbst auf der Bühne, sondern ließ andere auftreten. 1900 eröffnete er sein Café Benz bzw. die "Benz-Kleinkunstbühne" an der Leopoldstraße, Deutschlands erste Künstlerkneipe. Hier traten Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf, aber auch unbekanntere Künstler. Ab und an gab auch "Papa Benz", wie er bald hieß, eine Arie zum Besten. Mitte der 30er Jahre sah der Schriftsteller Samuel Beckett hier Valentin und Karlstadt. Er war Valentin-Fan und traf den Komiker auch persönlich. Den Abend im Café Benz vermerkte er als "really crazy". Papa Benz wird von Valentin als "originelle Persönlichkeit", "klein, dick und körperlich auf der Höhe" beschrieben. 30 Jahre lang ließ Benz, der mit einer Musikerin verheiratet war und eine Tochter hatte, die Schauspielerin wurde, seinen Laden immer wieder umbauen. Die Gedenktafel erinnert streng genommen an die Institution und nicht an ihren Gründer. Benz starb 1928, sein Lokal bestand aber, wenn auch wohl kaum unbehelligt, noch bis 1939, also bis zum Zweiten Weltkrieg. Karl Valentin hatte 1938 befunden: "Tatsächlich hatte das Haus Benz in ganz Deutschland einen Weltruf."

Hohenzollernstraße 110: Schwärmerische München-Liebe

Werner Heisenberg ist einer von jenen, die sich stets mit München verbunden fühlten. Am Haus seiner Kindheit erinnert eine Tafel an den Nobelpreisträger und großen Physiker. Er ging aufs Maximiliansgymnasium, begann zu studieren, bevor ihn Studium und Beruf aus der Stadt wegführten. 1958, mit 57 Jahren, kam er endlich an die Isar zurück. Seine Schulzeit in München hat er in bester Erinnerung, Prinzregent Ludwig (später Ludwig III.) durfte er einmal mit einem Gedicht in der Schule begrüßen. War der Mathelehrer krank, durfte er ihn ersetzen. Noch im Alter schwärmte er von Zeltlagern, Lagerfeuern und Ausflügen mit seiner (völkisch angehauchten) Pfadfindergruppe. In einer Rede zum 800. Stadtgeburtstag schwärmte er von den Schönheiten der Stadt, der Ludwigstraße im Sonnenlicht oder dem Blick vom Monopteros über die Blumenwiesen des Englischen Gartens zur Frauenkirche. Den Geist der Toleranz hatte er als Gegengewicht zur konservativen Grundhaltung des alten München stets geschätzt - bis die Studentenbewegung der 60er auch sein Institut okkupierte. Bis 1970 blieb er Professor an der Uni München und Leiter des Max-Planck-Instituts.

Barer Strasse 37: Weltberühmt in Lederhosen

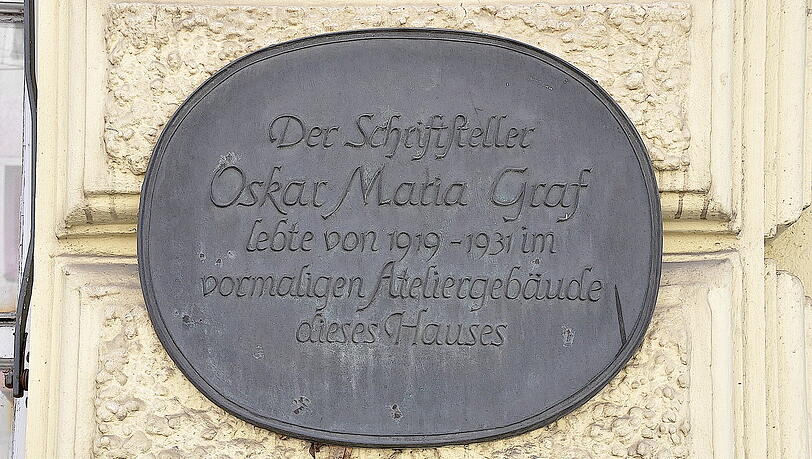

Mit 17 war der junge Oskar Maria Graf (*1884) aus Berg am Starnberger See nach München gekommen - abgehauen aus der elterlichen Bäckerei. Im Haus in der Barer Straße verbrachte er den Großteil seiner 22 Münchner Jahre. Er lebte und schrieb hier während der Revolution, hatte schnell Anschluss an die Boheme gefunden, war mit Rilke befreundet - das alles immer in Lederhosen. Im Ersten Weltkrieg ließ er sich in die Psychiatrie einweisen und in seinem "Anton Sittinger" beschreibt er, mit Hitler einmal an einem Tisch im Schelling Salon gesessen zu sein. Er habe sich Dampfnudel essend seine Tiraden angehört, dann gesagt, er habe leider kein Geld und ließ den wütenden Hitler zurück. 1933 verließ er München und kehrte nie mehr dauerhaft nach Deutschland zurück. Dass die Nazis seine Bücher nicht verbrannten, gefiel ihm gar nicht. Graf ging in die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, Holland und schließlich ins Exil in die USA. Englisch lernte er nicht, die Lederhose behielt er an - auch als er 1958 erstmals zurück in München im Cuvilliés-Theater aus seinen Romanen las. Die ersten Reihen blieben leer, man hatte ihm keinen warmen Empfang bereitet. Graf lebte bis zu seinem Tod in New York City. Die Münchner bezeichnete er einst als "kriechende Betbrüder und gewesene Nazis, die jetzt nichts mehr wissen".

Johannisplatz 10: Haidhauser Kindl

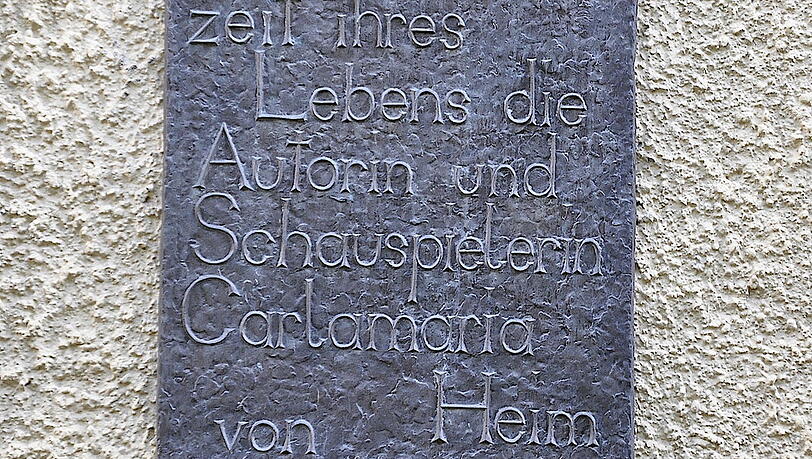

Heute maximal begehrte Wohnlage, damals noch Arbeiterviertel - die Schauspielerin und Autorin Carlamaria Heim (*1932) wuchs in Haidhausen auf, ihre Gedenktafel hängt an dem Haus, in dem sie ihr Leben lang wohnte. Heim verfasste einen preisgekrönten Roman über ihre Mutter Josepha Halbinger und deren Leben, ihr Überleben von Revolution und zwei Kriegen in München. Später schrieb Heim "Aus der Jugendzeit", einen weiteren Lebensbericht. Studieren konnte sie aus Geldnot nicht. Nebenher nahm sie Schauspielunterricht, der BR wurde auf sie aufmerksam. Viele kennen die zarte, kleine Darstellerin als Frau Bernbacher aus "Meister Eder und sein Pumuckl". Sie spielte in Dietls "Münchner Geschichten" und "Monaco Franze". Verheiratet war sie mit dem Schauspieler und Kabarettisten Joachim Hacketal. 1972 bis 1980 gehörte sie dem Haidhauser Bezirksausschuss an und kämpfte für ihr Viertel und gegen Spekulanten.

Adlzreiterstrasse 12: Wo das Physik-Genie einst spielte

Erst an der Müllerstraße, dann an der Lindwurm- und Adlzreiterstraße hatten Vater und Onkel von Albert Einstein eine Firma für elektrische Geräte und Elektrizitätsanlagen. Sie hatten 1886 das erste Wiesn-Zelt elektrisch beleuchtet und Schwabing mit elektrischem Licht versorgt. Albert Einstein (*1879) wuchs mit seiner Schwester hier auf. An seine Schulzeit dachte er mit Schrecken zurück, verglich die Lehrer mit Feldwebeln und Leutnants. Als einziges jüdisches Kind in der Klasse wurde er angefeindet, auf dem Heimweg verprügelt.

Später machte sich der geniale Physiker viele Gedanken über den Zusammenhang von Erziehung und Demokratie. Er beendete die Schule glücklich in der Schweiz, die er als seine eigentliche Heimat betrachtete. Auch die Eltern hatten München enttäuscht verlassen. 1932 emigrierte er von seinem damaligen Wohnsitz Berlin in die USA.