Foto-Fund löst bei Forscher in München Euphorie aus: "Einzigartiges Erbe"

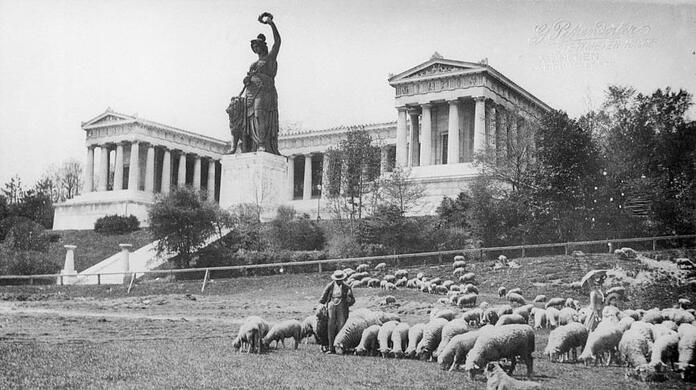

München - Der Schatz, den die Kunsthistorikerin Franziska Lampe hütet, steckt in Schachteln. Rund 400 stapeln sich in Stahlregalen im Untergeschoss des Zentralinstituts für Kunstgeschichte. Sie sind ein bisschen verstaubt, die blaue Farbe verblasst. In den Schachteln sind 150.000 Fotos und fotomechanische Drucke aufbewahrt – aus 130 Jahren. Sie alle stammen vom Münchner Bruckmann Verlag, der seit 1863 seinen Sitz an der Nymphenburger Straße hatte und zu den bedeutendsten Kunstverlagen im deutschsprachigen Raum gehörte.

Das Foto-Archiv besteht aus Abbildungen von rund 7000 Kunstwerken: vor allem von Gemälden sowie Skulpturen und Architektur. Lange galt das Archiv als verschollen. Als das Firmenareal 2016 verkauft wurde und der letzte Eigentümer die Gebäude räumen ließ, wurde es gefunden. Der Verkäufer des Bruckmann-Areals schenkte es dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZIK) in der Katharina-von-Bora-Straße. Nun wird es dort erstmals für Wissenschaftler aus aller Welt zugänglich. "Es ist ein einzigartiges kulturelles Erbe und ein einzigartiges Archiv der Fotogeschichte", schwärmt Franziska Lampe, die den Bilderschatz erforscht.

Bruckmann-Verlag: Unaufhaltsamer Aufstieg in München

"Als die Fotografie entstand, wurde sie belächelt", sagt die Kunsthistorikerin. Doch ihr Aufstieg war unaufhaltsam. Die Fotografie ermöglichte plötzlich auch, Kunstwerke massenhaft zu reproduzieren und zu verbreiten – das erfolgreiche Geschäftsmodell des Bruckmann Verlags. "Innerhalb von 20 Jahren hat Bruckmann 40 Ausstellungen fotografiert", sagt Lampe. "Er brachte die Kunst in die Wohnzimmer."

Der Verlag gab die populäre Zeitschrift "Die Kunst für Alle", aus, er produzierte günstige Lose-Blatt-Sammlungen und Ausstellungskataloge, aber auch aufwendige Reproduktionen im Kupfertiefdruck und Fotogravur-Verfahren. Für die teuren Exemplare konnten die Käufer gleich noch einen Bilderrahmen dazu ordern, aus Holz oder aus – heute undenkbar – Elfenbein.

An der Produktionsstätte an der Nymphenburger Straße gab es eigene Werkstätten, in denen die Techniken permanent verbessert wurden. Über die Verfahren mussten die Mitarbeiter Stillschweigen wahren. "Es gab dort ein enormes Netzwerk an Kompetenz", sagt Lampe.

Spezialanfertigungen und moderne Kamera-Technik: Die Erfolgsgeschichte des Bruckmann-Verlags

Bei der Münchner Maschinenfabrik J. Ungerer ließen die Bruckmanns ein mobiles Atelier bauen, mit dessen Hilfe Gemälde im Freien im Sonnenlicht fotografiert werden konnten. Die Spezialanfertigung hatte eine Art Drehscheibe, auf dem eine Kamera-Kabine montiert war. So konnte sie bewegt werden, um alles ins perfekte Licht setzen zu können. Das raffinierte Konstrukt wurde zum Patent angemeldet.

Die Geschichte des Verlags hat allerdings auch tiefe Schatten. Hugo Bruckmann, ein Sohn und Nachfolger des Firmengründers Friedrich Bruckmann (1814-1898), gab mit seiner Frau Elsa regelmäßig einen Salon, bei der sich die Gesellschaft traf. Ab 1924 luden sie dazu auch Adolf Hitler ein. "Sie haben Hitler in München in die Gesellschaft eingeführt", sagt Forscherin Franziska Lange.

Später stiegen die Bruckmanns mit dem Verlag offenbar begeistert in die Propagandamaschinerie der Nazis ein. Nachdem sie schon im Ersten Weltkrieg einen kriegsverherrlichenden dreiteiligen Bilderatlas und völkisch-nationalistische Werke publiziert hatten, kooperierten sie nun mit den Nazis und waren groß dabei Nazi-Pamphlete und Propaganda zu verbreiten.

Bruckmann: Verstrickungen in der Nazizeit in München

Und so kann man in der verblichenen blauen Pappschachtel mit der Aufschrift "H-HN" im Zentralinstitut auch viele Porträtfotos von Adolf Hitler finden. Anderes Bildmaterial von NS-Propaganda hingegen fehlt. Es wurde wohl vernichtet nach dem Zweiten Weltkrieg.

Auch das könnte nun ein Forschungsthema werden. Franziska Lange hat noch viel vor. Alle 400 Schachteln gründlich zu sichten, hat sie noch gar nicht geschafft, seitdem sie vor zwei Jahren mit ihrer Forschung begonnen hat.

Mithelfer gesucht: Wie war es, bei Bruckmann zu arbeiten?

Als König Ludwig II. 1908 das Verlagshaus an der Nymphenburger Straße besuchte, warfen sich die Mitarbeiter in Schale. Die Männer trugen Zylinder und Melone, die Frauen ihre schönsten Kleider. Davon zeugen alte Gruppenfotos, die die Mitarbeiter machten. Überliefert ist auch, dass die Angestellten montags frei bekamen zum Oktoberfest. Forscherin Franziska Lampe würde gern noch viel mehr erfahren über die Fotografen, Drucker, Retuscheure, Kunsthistoriker und überhaupt alle, die im Verlag arbeiteten.

Gibt es noch alte Arbeitsverträge, Dokumente, Fotos aus den Werkstätten? Haben Verwandte von ihrem Alltag oder technischen Verfahren erzählt? Franziska Lampe interessiert sich auch für das "Nachleben" bruckmannscher Kunstreproduktionen. Wer hat noch Sammlungen von bedeutenden Katalogen daheim wie den über die Alte Pinakothek oder Monografien wie Heinrich Wölfflins "Kunstgeschichtliche Grundbegriffe"? Wer vertrieb Kunstdrucke? Wo liegen noch hochwertige Reproduktionen auf Dachböden? Mailen Sie ans Zentralinstitut für Kunstgeschichte! bruckmann@zikg.eu