Forschung in München: Beeindruckende Arbeiten und Projekte

München - Durchbruch erreicht, neue Maßstäbe gesetzt, Jahrhundert-Rätsel gelöst: München ist eine Stadt für Forschung und Wissenschaft und mit 17 Universitäten, Akademien und Hochschulen der zweitgrößte Hochschulstandort in Deutschland.

In keiner anderen europäischen Metropole leben und lebten außerdem so viele Nobelpreisträger: 17 Wissenschaftler - es sind bisher tatsächlich nur Männer gewesen - der Technischen Universität München (TUM) und 13 der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) wurden mit einem Nobelpreis für Chemie, Medizin, Physik oder Literatur ausgezeichnet.

Wobei natürlich die Triebfeder von Forschung und Wissenschaft nicht (vor allem anderen) das Streben nach Auszeichnungen ist, sondern es meist um die großen Fragen geht – die nach dem Warum?, dem Woher? und Wohin?

Und natürlich geht es vielen auch darum, eine Lösung, eine Technologie, eine Erklärung zu finden, die das Leben auf der Welt verändert: es verbessert, es verlängert – oder zumindest gemütlicher macht.

Spektakuläre Forschung in München

In München und Umgebung kommen dabei teilweise spektakuläre Dinge heraus – an universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und auch in wissensorientierten Unternehmen.

Wir haben uns umgehört und umgesehen an den Unis und Hochschulen, bei den Institutionen, den Gesellschaften und den forschenden Museen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Auswahl der Projekte, die uns zum Staunen gebracht haben. Und auf die Idee, mal wieder was zu basteln.

Knochen aus dem Drucker

Wie kann man lebenden Knochenersatz im Labor so herstellen, dass er auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt ist, zugleich langfristig haltbar und vom Körper gut angenommen wird? Das Tissue Engineering beschäftigt sich mit dem Aufbau von funktionellem Gewebe im Labor mit 3D-Druckern.

Da die künstliche Gewebeherstellung sehr komplex ist und das Wissen vieler Fachbereiche erfordert, forschen Fachfrauen und -männer aus Medizin, Naturwissenschaft und Ingenieurwesen am Canter (Centrum für Angewandtes Tissue Engineering und Regenerative Medizin) gemeinsam. Das Canter ist ein Zusammenschluss der Hochschule München und der Kliniken der LMU und der TU, der 2011 gegründet wurde.

In einer ersten Förderphase entwickelte das Team eine Bioprinting-Plattform für das 3D-Drucken von Gewebe. Das funktioniert mit "Bio-Tinte": zell-beladenen Gelen, über die einmal die Erzeugung von Gewebe oder auch komplexeren Strukturen – wie Kniescheiben – möglich sein soll.

Aktuell geht es um neue Methoden zur Herstellung künstlicher Sehnen und Enthesen (dem Übergang vom Knochen zur Sehne). Auch Gewebeteile aus Herzmuskelzellen und dem Protein Kollagen werden entwickelt – für Tests von Arznei-Wirkstoffen, aber auch, um sie zukünftig einmal zur Reparatur beschädigter Herzmuskeln zum Beispiel bei Herzinfarkt-Patienten einzusetzen.

Wandel ohne Bäume

Wenn Pflanzen "atmen", dann wandeln sie über Photosynthese die Energie des Sonnenlichts und das in der Erdatmosphäre vorhandene Treibhausgas Kohlendioxid um in energiereiche Verbindungen wie Zucker und Stärke sowie Sauerstoff.

Im Forschungskooperationsprojekt Rheticus wollen Evonik und Siemens aus Kohlendioxid und Ökostrom wertvolle Spezialchemikalien erzeugen – ohne den Umweg über Bäume, als künstliche Photosynthese.

Jeder bringt seine Kernkompetenzen ein: Siemens Corporate Technology in München liefert die Elektrolysetechnik, mit der Kohlendioxid und Wasser mit Strom in Wasserstoff und Kohlenmonoxid umgewandelt werden. Evonik steuert das Fermentationsverfahren bei – also die Verwandlung CO-haltiger Gase zu Wertstoffen durch Stoffwechselprozesse mithilfe spezieller Mikroorganismen. Bis 2021 soll eine Versuchsanlage in Betrieb gehen.

Turnschuhe und Hautcreme – gefertigt aus Spinnenseide

Spinnenseide ist eine der beeindruckendsten Superfasern der Welt: Sie besteht aus reißfesten und extrem elastischen Proteinfasern, ist biologisch abbaubar und von Natur aus steril. Weil Spinnen sich kannibalistisch verhalten, war eine groß angelegte Zucht und Spinnenseideproduktion aber lange nicht möglich – und wirtschaftlich.

Thomas Scheibel, früher wissenschaftlicher Mitarbeiter der Technischen Universität, heute Professor in Bayreuth, hat einen biotechnischen Weg gefunden: Er manipulierte Coli-Bakterien genetisch so, dass sie aus Rohstoffen wie Rüben und Zuckerrohr Spinnenseidenproteine herstellen. Daraus lassen sich durch ein komplexes mechanisches Verfahren gesponnene Fasern fertigen – und daraus Seidenfäden.

Das Protein - verwendbar beispielsweise für Hautcremes oder Medizinprodukte - und die Fäden namens "Biosteel" - für Kleidung oder zum Beispiel einen Sportschuh - werden in Martinsried bei München nach dem patentierten Verfahren von der Firma AMSilk produziert – einer Ausgründung der TU.

Zukünftige Anwendungsmöglichkeiten sieht AMSilk zum Beispiel bei Sitzbezügen für Autos, den Innenräumen von Flugzeugen oder Raumstationen oder in der Medizin: Thomas Scheibel stellt sich vor, dass man eines Tages beschädigtes Herzgewebe mit Spinnenseide wiederherstellen kann.

Forschung gegen das Massentöten von Küken

Derzeit werden in Deutschland jährlich bis zu 50 Millionen Küken unmittelbar nach dem Schlüpfen getötet – weil sie männlich sind. Ihre Aufzucht ist unwirtschaftlich: Sie legen keine Eier und setzen nur schlecht Fleisch an. Wissenschaftler der Technischen Universität haben nun eine Methode entwickelt, die das Kükentöten beenden könnte.

Die Forscher Benjamin Schusser und Axel Haase verzichten dabei auf das Öffnen der Eischale und setzen auf Magnetresonanztomografie (MRT), die millionenfach in der Humanmedizin erprobt ist. Sie bestimmen so den Befruchtungsstatus des Eis und das Geschlecht eines Embryos darin kontaktlos und nicht-invasiv.

Die Forscher rechnen damit, dass innerhalb des nächsten Jahres ein Prototyp zum Testen des Befruchtungsstatus' unter Feldbedingungen gebaut werden kann. Mit der Installation eines Geschlechtsbestimmungs-Prototyps in einer Brüterei sei in den nächsten zwei Jahren zu rechnen. Die Geräte sind identisch, die Bildauswertung muss aber auf die Messaufgabe zugeschnitten sein.

Entscheidend ist die entwickelte Software, die die vom MRT gewonnenen Daten auswertet. Die Methoden sind von der TUM zum Patent angemeldet worden.

Rohrkolben als Baustoff

Die Natur hat sich schon eine Menge Praktisches ausgedacht. Der Rohrkolben beispielsweise steht Zeit seines Lebens im Wasser – darum ist er perfekt gerüstet gegen Feuchtigkeit und Schimmel, der Aufbau der Blätter aus Schaum- und Stützgewebe macht ihn leicht und stabil – ein idealer Baustoff.

Die Firma typha technik hat darum in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik eine Dämmplatte aus Rohrkolben entwickelt, die belastbar ist, schimmelresistent, hochdämmend, energiearm in der Herstellung und nachhaltig.

Globale Künstler-Wanderung

Wie wandert Theater – und warum? Die globale Vernetzung der als flüchtig geltenden Kunstform ist nicht leicht zu erforschen. Das Münchner Forschungsprojekt "Global Theatre Histories" um LMU-Wissenschaftler Christopher Balme wertete dafür unzählige Quellen aus: von Zeitungsartikeln über Passanträge zu Schecks über Honorare für Darsteller, Agenten und Autoren.

Daraus entstand auch eine digitale Karte, die den Weg vieler Künstlerinnen und Künstler nachzeichnet: www.theatrescapes.gwi.uni-muenchen.de.

Ein Projektzentrum am Institut für Theaterwissenschaft der LMU will die Arbeit außerdem fortführen.

Neutrino-Quelle: Um die Wette rasen mit Partikeln

Ein Jahrhundert-Rätsel haben sie in diesem Sommer gelöst, die Forscherinnen und Forscher von der TU München, die Neutrinos hinterherjagen: höchstenergetische Teilchen, die keine Ladung haben und extrem leicht sind – und in jeder Sekunde milliardenweise durch die Erde und alles darauf rasen. Sie können das, ohne mit einem einzigen Atom zu kollidieren. Darum ist es schwierig, die "Geisterteilchen" nachzuweisen.

Die meisten entstehen in der Sonne oder der Erdatmosphäre bei Zerfallsprozessen. Ein Wissenschaftsteam der TU interessiert sich für die wenigen, die außerhalb unserer Galaxie entstehen. Im Juli konnten sie zum ersten Mal die Herkunft eines solchen Partikels bestimmen: Es ist wohl der Kern einer weit entfernten Galaxie.

Elisa Resconi von der TU München und dem Max-Planck-Institut für Physik wies mit vielen Kollegen des "Ice Cube"-Experiments nach, dass ein Schwarzes Loch in einer Galaxie im Sternbild Orion die Quelle eines Neutrinos ist. Den Partikel hatte das Neutrino-Observatorium "Ice Cube" registriert, das zwei Kilometer tief im Südpoleis versenkt ist.

"Nun müssen wir klären, woher diese Neutrinos stammen und wie sie entstanden sind", sagte Resconi – dann, so die Hoffnung, könnte man viele noch unverstandene Phänomene des Universums erforschen.

Im Juni hat ihr Team darum ein neues Projekt gestartet: Im Pazifik wurden acht Neutrino-Detektoren am 2.700 Meter tiefen Meeresgrund befestigt.

Zitrusfrüchte für Zeiten des Mangels

Weil Zitrusfrüchte zu DDR-Zeiten knapp waren, ließ die SED im "Zentralinstitut für Ernährung" den Ersatzstoff Kandinat entwickeln – in zwei Varianten: Kandinat M wurde aus Karotten gewonnen und ersetzte Orangeat, Kandinat T entstammte grünen Tomaten und ersetzte Zitronat.

In echten Stollen dürfen die Kandinate heute nicht mehr – sie sind aber ein gutes Beispiel für Ersatzstoffe, zu denen das Deutsche Museum forscht. Darunter versteht man nicht-vollwertige Surrogate, die in Notzeiten auf den Markt kamen – qualitativ minderwertige Substitute, die in einer bestimmten politischen Situation nicht verfügbar waren.

Einzelne Historiker vertreten die Meinung, die Ersatzstoffforschung vor allem während der Weltkriege sei eine gigantische Verschwendung von Zeit, Arbeitskraft und Geld gewesen und habe bestenfalls zu kurzlebigen Notlösungen geführt.

Die Forschung führte aber auch immer wieder zu Innovationen und Erkenntnissen, die sich irgendwann als nützlich erwiesen. Das Projekt betrachtet "Biografien" bestimmter Ersatzstoffe und auch deren "Spin-off"-Effekte wie die Entwicklung neuer Verfahren und Untersuchungsmethoden, die Erschließung neuer Rohstoffquellen oder die Nutzung neuer Substanzen, Materialien und Werkstoffe.

App "Train Your Team"

Direkt in der Realität anwendbar ist ein Produkt, das Colin Kaschel und Marco Weber an der Hochschule München entwickelt und in eine Geschäftsidee umgewandelt hat: die Handy-App "Train Your Team". Sie ist gedacht für Mannschafts-Sportarten – in denen trainiert nämlich das Team meist auch die Lauf-Ausdauer gemeinsam, damit Trainer oder Trainerin auch darüber einen Überblick behalten kann.

Die App soll es ermöglichen, das Laufen aus dem Mannschaftstraining auszulagern – damit Trainer und Spieler Zeit sparen und den Fokus auf andere Elemente legen können, ohne dabei den Überblick über die Fitness (Distanz, Tempo, verbrannte Kalorien und Höhenmeter) zu verlieren. In der App kann der Coach Workouts fürs ganze Team oder einzelne Spieler erstellen – und sich direkt nur noch mit Taktik befassen.

Energiearme Burger und extraweiche Speisen

Folie ab, Deckel weg, kurz aufgewärmt oder aufgebrüht: Immer mehr Menschen essen unterwegs fertig zubereitete Speisen – und immer mehr auch Zuhause. Forscher im neuen Lebensmitteltechnikum des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) entwickeln daher gerade gesunde Convenience-Lebensmittel.

Ziel ist es, ungesunden Ernährungsgewohnheiten in der Bevölkerung entgegenzuwirken – und damit ernährungsbedingten Krankheiten vorzubeugen wie Adipositas, Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen.

Dabei sollen Menschen ihren Bedürfnissen entsprechend angesprochen werden – zum Beispiel Schwangere, Jugendliche oder Senioren. Für Jugendliche werden beispielsweise Hamburger mit einem ausgewogenen Gehalt an Ballaststoffen, Fett, Kohlehydraten und Proteinen optimiert – und deren Energiedichte gesenkt. Gut schmecken soll es auch, darum testen immer wieder Jugendliche die Produkte.

In einem anderen Teilprojekt werden texturangepasste 3D-gedruckte Lebensmittel entwickelt – für die bessere Ernährung von Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden. Da sie meist nur geringe Portionsgrößen essen, ermöglicht man durch gezielte Anreicherung, dass eine halbe Portion den Energie- und Proteingehalt einer herkömmlichen hat.

Schädlinge bekämpfen wie Tabakpflanzen

Traditionelle Pflanzenschutzmittel vernichten nicht nur Schädlinge, sondern gefährden auch Bienen und andere nützliche Insekten und die biologische Vielfalt. Ein Team vom Lehrstuhl für Synthetische Biotechnologie der TU hat eine Alternative entwickelt: einen biologisch abbaubaren Wirkstoff, der Schädlinge fernhält, ohne zu vergiften.

Vorbild ist die Tabakpflanze: Sie erzeugt in ihren Blättern Cembratrienol – kurz CBT-ol – das sie vor Schädlingen schützt. Das Team baute die Abschnitte aus dem Tabak-Genom, die für die Bildung der CBT-ol-Moleküle verantwortlich sind, ins Erbgut von Coli-Bakterien ein – und die genetisch veränderten Bakterien produzierten nun den gewünschten Wirkstoff.

Auf Pflanzen gesprüht wirkt der ähnlich wie Mückenspray für Menschen: Es verbreitet einen Geruch, der unerwünschte Insekten fernhält. Erste Untersuchungen belegen, dass das Spray für Pflanzen ungiftig ist und trotzdem vor Blattläusen schützt.

Die Zukunft der Demokratie

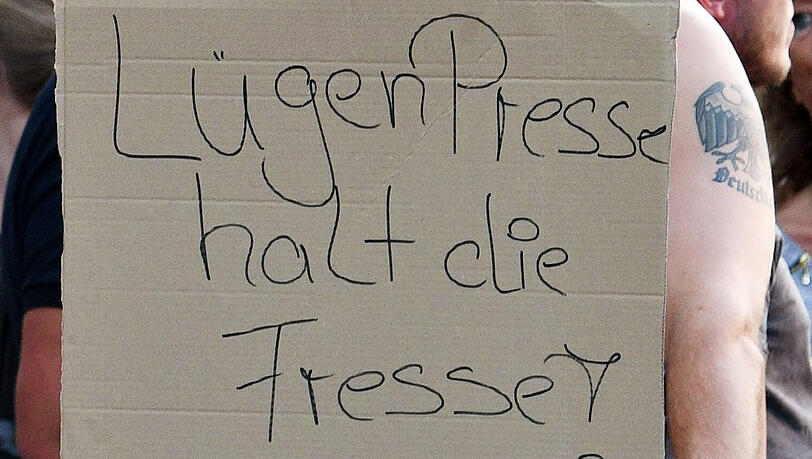

Gleich drei Projekte an der LMU beschäftigen sich im Rahmen des neuen Forschungsverbunds "Zukunft der Demokratie" mit aktuellen Herausforderungen in demokratischen Gesellschaften – es gibt schließlich genügend Anlass dazu.

Eine Gruppe um Professor Reiner Anselm und Lukas Meyer vom Lehrstuhl für Systematische Theologie und Ethik befasst sich mit antidemokratischen Tendenzen in Mittel- und Osteuropa. Dabei wird zunächst die Rolle christlicher Kirchen analysiert. Ziel ist es, ein Modul für die politische Bildung zu entwickeln, das das demokratische Bewusstsein stärken kann.

Professor Karsten Fischer und Doktor Astrid Séville vom Lehrstuhl für Politische Theorie widmen sich dem Thema Populismus und gehen der Frage nach, inwiefern in Demokratien auf populistische Anfechtungen reagiert werden kann. Ziel ist es, das Profil eines Antipopulismus zu erarbeiten, das dem heutigen Populismus entgegenstehen kann.

Und Professor Michael Meyen vom Institut für Kommunikationswissenschaft fragt nach der Zukunft der publizistischen Medien. Es wird ein "Bürgergutachten" dazu erarbeitet, welches Wissen zu Massenmedien, Journalismus und Öffentlichkeit in der Gesellschaft vorhanden ist. Etwa um beispielsweise mögliche Alternativen zu traditionellen Medien zu erarbeiten.