FC Bayern und TSV 1860: Münchner Fußball-Fans setzen ein deutliches Zeichen

Am vergangenen Wochenende gedachten sämtliche Profivereine in Fußball-Deutschland den Opfern des Holocaust - auch in den Münchner Stadien wurde ein Zeichen gegen ein Wiedererstarken des Faschismus gesetzt. Die beiden Vorzeigeklubs der Landeshauptstadt blicken diesbezüglich selbst auf eine bewegte Geschichte zurück.

München - Es werden wohl für immer unbegreifliche Zahlen bleiben. Etwa 55 Millionen Menschen kostete der Zweite Weltkrieg das Leben, die meisten davon waren Zivilisten. Annähernd sechs Millionen Juden wurden ermordet, genauso wie Hunderttausende Sinti und Roma und unzählige weitere Menschen. Kein anderes Wort wird derart mit den Greueltaten der Nazis in Verbindung gebracht wie Auschwitz, dessen Befreiung durch die Rote Armee sich am Montag zum 75. Mal jährt.

Auch der Fußball gedachte am vergangenen Wochenende den Opfern der todbringenden Nazi-Ideologie. In sämtlichen Stadien der drei Profiligen wurde zum insgesamt sechzehnten Mal der "Erinnerungstag im deutschen Fußball" begangen. Auch die beiden Münchner Vorzeigeklubs FC Bayern und TSV 1860 beteiligten sich an der Initiative, die 2004 in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau gegründet wurde. "Nie wieder" - eine Botschaft, auf die sich selbst die sich in tiefer Abneigung gegenüberstehenden Fanlager einigen können.

FC Bayern: Fans gedenken Hugo Railing

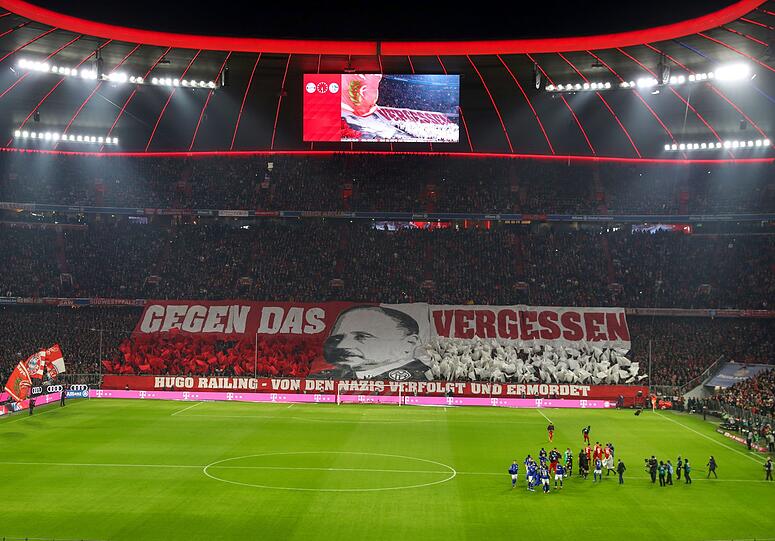

So ergab es sich, dass der Initiative in den Fankurven der beiden Klubs an diesem Wochenende Rechnung getragen wurde. "Gegen das Vergessen", stand vor dem Spiel gegen den FC Schalke auf einem großen Banner in der Südkurve der Allianz Arena geschrieben, dazu das schwarz-weiße Konterfei eines Mannes. "Hugo Railing - von den Nazis verfolgt und ermordet. Münchner, Vater, Bayern-Mitglied und Ältestenrat", stand in großen Lettern darunter. Der frühere Münchner Geschäftsmann war 1942 aufgrund seiner jüdischen Abstammung ins Vernichtungslager Sobibor deportiert und dort ermordet worden. Er sollte nicht das einzige Bayern-Mitglied sein, das den Nazis zum Opfer fiel.

Auch der ehemalige Vereinspräsident Kurt Landauer wurde von den Nazis massivst unter Druck gesetzt und musste 1933 von seinem Amt beim FC Bayern, seinerzeit von den Machthabern als "Judenklub" verpönt, zurücktreten. Ähnlich erging es dem damaligen Trainer Richard Kohn, der sich daraufhin in die Schweiz absetzte.

TSV 1860: Fans verurteilen Faschismus

Anders stellt sich die Rolle des TSV 1860 in der Zeit des Nationalsozialismus dar. Die Löwen galten seinerzeit als einer der nationalsozialistischen Vorzeigevereine und hatte fast alle relevanten Ämter mit bekannten Persönlichkeiten der NSDAP und der SA bekleidet. Nach der Übernahme eines "Arierparagraphen" in die Vereinssatzung wurden schließlich sämtliche "nicht arischen" Mitglieder aus dem Verein ausgeschlossen.

Die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit sollte Jahre dauern, selbst heute befinden sich noch zahlreiche Neonazis unter den Sechzig-Fans. "An diesen Verbrechen hatte auch der Fußball seinen Anteil. Anstatt sie zu schützen, schlossen die Vereine ihre jüdischen und kommunistischen Mitglieder aus", sagte Löwen-Stadionsprecher Stefan Schneider deshalb im Rahmen einer Gedenkminute vor Anpfiff der Partie gegen Braunschweig: "Dass Auschwitz nie wieder geschieht, dafür werden wir uns in den Kurven der Stadien und überall im Fußball einsetzen. Wir sind das den Opfern, den Überlebenden von Auschwitz, uns selbst und auch Europa schuldig. 1860 München und der deutsche Fußball sagen: Nie wieder!"

Die Anhänger auf den Rängen trugen die Botschaft des Vereins mit. Die Gruppierung "Löwen-Fans gegen Rechts" fertigte dafür eigens zwei Spruchbänder an. "75 Jahre Befreiung von Auschwitz - nie wieder Faschismus", stand auf diesen geschrieben. Eine unmissverständliche Botschaft.