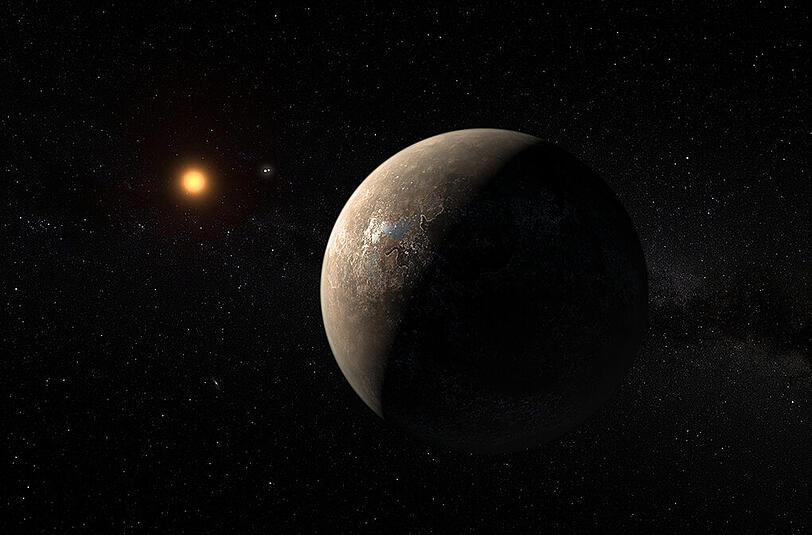

Erde 2.0? - Forscher entdecken neuen Planeten

München - Auf dem Planeten könnten Bedingungen herrschen, die Leben ermöglichen. Dahinter stehen noch viele Fragezeichen, wie die Astronomen um Guillem Anglada-Escudé von der Queen Mary Universität in London betonen – deshalb sprechen sie sicherheitshalber von einem Planeten-Kandidaten. Den haben sie dank der Südsternwarte Garching entdeckt.

Sicher wissen sie noch nicht allzu viel von „Proxima Centauri b“, wie sie das Gestirn nennen: Der Planet umkreist den Stern Proxima Centauri (im Sternbild Zentaur) – er ist damit ein Exoplanet. Proxima Centauri ist der nächste Nachbarstern unserer Sonne, rund 40 Billionen Kilometer von ihr entfernt. Der Planet umkreist Proxima Centauri den Berechnungen zufolge mit einer Umlaufzeit von 11,2 Tagen – ein Jahr dort dauert also nicht einmal zwei Erdenwochen. Er hat etwa 1,3 Mal so viel Masse wie die Erde. Und er umrundet den Stern im Abstand von sieben Millionen Kilometern – die Entfernung zwischen Erde und Sonne ist 20 Mal so groß.

Das Entscheidende: Der Planet soll sich in der „habitablen Zone“ befinden, in der die Temperaturen die Existenz von flüssigem Wasser erlauben – was als Voraussetzung für Leben angesehen wird. Das ist möglich, obwohl er seinen Stern so nah umkreist. Denn Proxima Centauri ist ein Roter Zwerg, der viel leichter und dunkler ist als unsere Sonne – er besitzt nur 0,17 Prozent ihrer Leuchtkraft.

# Direkt mit dem Teleskop beobachten kann man Proxima Centauri b nicht. Das internationale Forscherteam hat ihn sozusagen indirekt entdeckt, unter anderem mit Teleskopen der Europäischen Südsternwarte „Eso“ mit Hauptsitz in Garching.

Die haben nicht ein unmittelbares Bild des Planeten aufgenommen, wie wir ihn mit unseren Augen wahrnehmen würden, sondern spektroskopische Aufnahmen – also solche, die darstellen, welche Art Lichtwellen der Himmelskörper absorbiert und abstrahlt.

Denn bestimmte chemische Elemente in der Sternenhülle absorbieren Licht mit einer ganz bestimmten Wellenlänge – so kann man Rückschlüsse auf die Zusammensetzung eines Planeten ziehen. Mit einem Eso-Spektografen und einer Methode, die minimale Sternbewegungen nachweist, fand Anglada-Escudé Indizien für einen Planeten.

„Wie ein Foto von einem Baum. Im Dunkeln. Hinter einer Wolke“

„Wir haben Daten benutzt, die teilweise 20 Jahre alt sind“, sagt Team-Mitglied Ansgar Reiners vom Institut für Astrophysik der Georg-August-Universität Göttingen der AZ.

Diese Daten haben die Forscher nun mit den neuen Methoden untersucht. „Die richtigen Signale da rauszukitzeln, ist nicht so einfach. Es ist, als hätte man ein Foto von einem Baum und wollte die Verschiebung von einer tausendstel Pixelbreite gegenüber einem anderen Foto von dem Baum suchen. Und der Baum steht im Dunkeln. Hinter einer Wolke.“

Lesen Sie hier: "Kepler" entdeckt 1284 neue Planeten

Ob es auf dem erdähnlichen Planeten wirklich Wasser gibt, wissen die Forscher nicht. Womöglich rotiert Proxima Centauri b auch so, dass er dem Stern immer dieselbe Seite zuwendet – dort wäre es ewig heiß, auf der anderen Seite ständig kalte Nacht.

„Es ist unklar, wie Leben unter solchen ungünstigen Bedingungen entstehen kann“, schreiben Forscher vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, die an der Studie beteiligt sind.

Für eine nähere Charakterisierung muss sich vor allem die Technik verbessern. Denkbar seien hochauflösende Spektroskope in den nächsten Jahrzehnten und möglicherweise Roboter-Expeditionen in den kommenden Jahrhunderten, schreiben die Autoren im Fachmagazin „Nature“.

Und selbst wenn dort Leben möglich ist: Dass die Menschheit Proxima Centauri b als eine „Erde II“ verwenden könnte, wenn uns hier Rohstoffknappheit und Klimawandel um die Ohren fliegen, nennt Ansgar Reiners „Science Fiction“. Natürlich könne er sich grundsätzlich einen Raumflug zum Planeten vorstellen: „Aber Sie und ich, wir werden da wahrscheinlich nie hinfliegen.“

Denn die Entfernung von 4,2 Lichtjahren ist zu groß: Licht würde mehr als vier Jahre zu Proxima Centauri b brauchen mit seiner Geschwindigkeit von 299 792 458 Metern pro Sekunde – die schnellsten unbemannten Raketen (Helios 1 und 2) kamen auf 70 200 Meter pro Sekunde. „Ich kann mir keine Technologie vorstellen, die da ein lebendiges Wesen unfallfrei hinbringen würde“, sagt Reiners. „Aber wer weiß, was es in 300 oder 500 Jahren gibt.“

Auf jeden Fall kennen wir aber jetzt unsere Nachbarn etwas genauer. „Es ist immer gut, die Physik von Sternen und Planeten besser zu verstehen“, sagt Reiners. Immerhin leben wir neben und auf ihnen.

Diese Illustration zeigt, wie es auf dem Planeten aussehen könnte. Foto: dpa

- Themen: