Englischer Garten: Kunsthistorikerin fordert Busse statt Trams

München - Der Englische Garten ist einzigartig. Nirgendwo gibt es mitten in der Großstadt einen Park von diesem Ausmaß – 375 Hektar nämlich. Neben ihrem immensen Erholungswert besitzt die weitläufige Anlage aber auch eine hohe künstlerische Qualität. Die geplante Tramlinie quer durch den Garten bringt allerdings nicht nur Denkmalschützer auf die Palme.

AZ: Frau Lauterbach, Sie plädieren seit Jahren dafür, den Englischen Garten als großartiges grünes Kunstwerk zu begreifen. Wäre eine unterirdische Tram, wie sie die Architekten Grub und Lejeune vorschlagen, die Lösung?

IRIS LAUTERBACH: Warum muss es denn überhaupt eine Tram sein? Für mich ist das grundsätzlich keine Lösung. Und die oberirdische Tramlinie würde den Englischen Garten auch noch an einer ganz empfindlichen Stelle durchtrennen. Das hätte nicht nur negative Auswirkungen auf die Natur, sondern genauso auf dieses bedeutende Naturdenkmal.

Die größte Schneise bildet immer noch der Mittlere Ring im Nordteil des Gartens.

Ja, in den Sechzigerjahren war man nicht zimperlich. Was in Zeiten des Wirtschaftswunders gezählt hat, war die autogerechte Stadt, und die Planer sahen in den mehrspurigen Stadtautobahnen Amerikas das Nonplusultra. Da hat sich unser Bewusstsein völlig verändert. Für die beschlossene Untertunnelung des Mittleren Rings gibt es deshalb eine breite gesellschaftliche Zustimmung, und die falsche Infrastrukturmaßnahme kann endlich korrigiert werden. Umso fragwürdiger ist die Einführung einer Tramtrasse im deutlich stärker frequentierten und belasteten südlichen Teil des Parks.

Was wäre die beste Lösung?

Busse! Sie stören die Gartenanlage mit Abstand am wenigsten. Dass es eine Verbindung zwischen Schwabing und Bogenhausen braucht, ist klar, die Infrastruktur muss ja funktionieren. Aber bitte möglichst schonend. Wieso eigentlich plant die MVG nicht eine Tramquerung des Englischen Gartens weiter nördlich auf Höhe des Föhringer Rings? Dort würde sie nichts zerstören.

Fehlt das Bewusstsein für historische Gartenanlagen?

Nein, das Bewusstsein ist durchaus vorhanden, nehmen Sie als Beispiel den Garten von Schloss Nymphenburg. Das Problem ist ein ganz anderes: Der Nutzungsdruck steht im Konflikt mit dem, was eine Gartenanlage verkraften kann. Gedankenlosen Großstädtern und Touristen ist es wurscht, was sie anrichten. Dabei ist heute das Wort Achtsamkeit in aller Munde. Dazu gehört aber auch, auf die Qualität und die Fragilität einer historischen und natürlichen Ressource zu achten.

Es gibt halt immer noch die Vorstellung, das wächst ja alles schnell wieder nach.

Dabei sind historische Gärten empfindliche Denkmale. Gedankenlose Trampeleien nehmen sie nachhaltig übel. Der Englische Garten hat mit seinen über fünf Millionen Besuchern im Jahr schon einiges zu verkraften, und er soll ja auch ein Volksgarten bleiben. Dass Kurfürst Karl Theodor bereits 1789 für die Öffentlichkeit eine Gartenanlage in den Isarauen in Auftrag gibt, ist ja ganz außergewöhnlich.

Hat die Französische Revolution eine Rolle gespielt?

Nicht direkt. Im späten 18. Jahrhundert waren politische Reformen unumgänglich, auch in Bayern. Sie bedienen sich interessanterweise der Gartenkunst, das war die Leitdisziplin dieser Zeit. Kurfürst Karl Theodor und sein politischer Stratege, der spätere Graf Rumford, lassen Militärgärten anlegen, damit die Soldaten in Friedenszeiten etwas Sinnvolles zu tun haben und sich in der Landwirtschaft üben können. Die Isarauen lässt Karl Theodor dann von Friedrich Ludwig von Sckell gezielt als Volksgarten im neuen Stil planen. Das heißt, er sollte dem Vorbild der Natur folgen – im Gegensatz zum geometrisch angelegten französischen Barockgarten.

Wer spaziert, macht keinen Ärger?

Im Gegenteil: Wer spaziert, aktiviert seinen Geist. Karl Theodor war ein Mann der Aufklärung, neugierig und tolerant. Nach dem Tod von Max III. Joseph kam er zwar widerwillig nach Bayern, das hätte er am liebsten gegen die österreichischen Niederlande eingetauscht. Aber als diese Pläne gescheitert sind, hat er sich ganz auf Bayern und seine neue Residenzstadt eingelassen. Der Englische Garten ist 1792 wirklich als Oase der Erholung für die Münchner eröffnet worden. Um 1800 wird das Spazierengehen und das Promenieren übrigens in breiten Bevölkerungsschichten ein Thema.

Damals dürfte man im Englischen Garten wirklich das Gefühl von Freiheit gehabt haben.

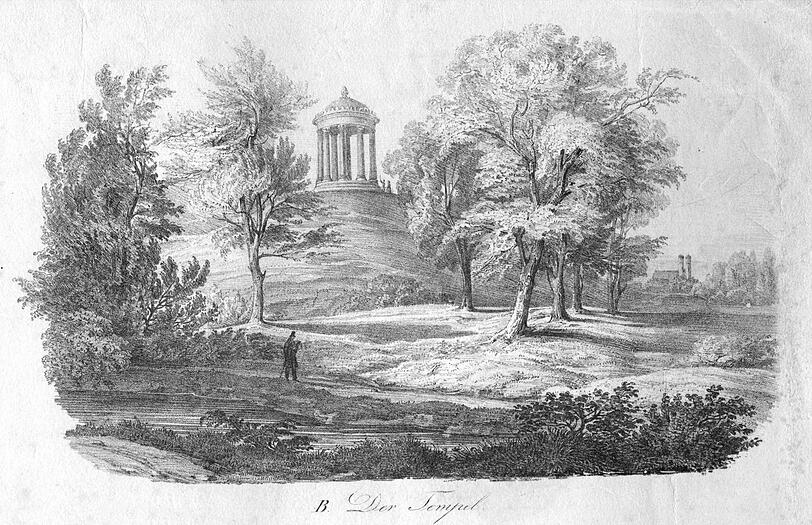

Oh ja, München hatte gerade mal 40.000 Einwohner. Und die Vision Sckells war es, dass man in diese gestaltete Natur eintaucht und in der Ferne immer noch die Silhouette der Stadt wahrnehmen kann. Damit wurde der Englische Garten auch zum Vorbild für andere öffentliche Parkanlagen in Deutschland und in der ganzen Welt. Sogar der 100 Jahre jüngeren New Yorker Central Park ist deutlich vom Englischen Garten inspiriert. Inzwischen sind es nur leider Horden, die an schönen Tagen durch den Englischen Garten strömen.

Bernd Schreiber, der Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, hat sich über exzessive Partys beklagt.

Wenn über Facebook zur Party unterm Monopteros geladen wird, geht dort logischerweise die Post ab. Und der Müll ist wirklich kaum zu beschreiben. Wenn Sie morgens vor sieben durch den Englischen Garten radeln, sind dort Hundertschaften unterwegs um aufzuräumen. Unachtsamer Umgang mit der Vegetation und extensive Sportarten – dafür ist kein Paradies geschaffen, nicht einmal der Englische Garten.

Verlässt sich die Stadt zu sehr auf ihren berühmten Park?

Das ergibt sich einfach aus der Nähe zur Innenstadt, und der Englische Garten ist ja nach wie vor hoch attraktiv. Doch es gibt neben dieser weltberühmten urbanistischen Münchner Erfindung ein modernes Meisterwerk: den Olympiapark. Der ist bis 1972 unter ganz anderen Voraussetzungen entstanden, aber deshalb auch für eine viel stärkere Nutzung durch Sport und Öffentlichkeit konzipiert. Trotzdem trifft sich alles im Englischen Garten. Deshalb sollte man alles tun, um ihn intakt und attraktiv zu halten. Und ganz nach der Idee seiner Erfinder: für alle!

Zum Englischen Garten in München veranstaltet das Zentralinstitut für Kunstgeschichte am Mittwoch ein Symposium in der Münchner Residenz. Neben Iris Lauterbach sprechen der Kunsthistoriker und Klenze-Experte Adrian von Buttlar und der Gartendirektor der Schlösserverwaltung Jost Albert. Für 20 Uhr ist eine öffentliche Diskussion geplant (27. Februar, ab 18.30 Uhr, Max-Joseph-Saal, Teilnahme frei, www.zikg.eu)