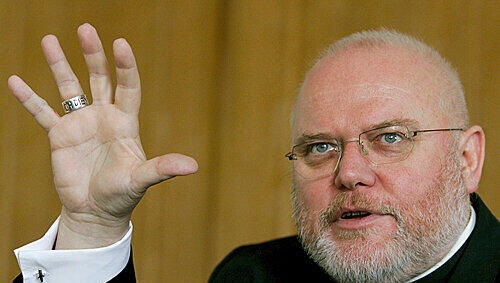

Ein Tag im Leben des Erzbischofs Reinhard Marx

„Er hat Freude am Diskurs“ und dazu einen ganz schön hektischen Tagesablauf. Schneckentempo kennt der Neu-Münchner Reinhard Marx nicht. Wer ihm folgen will, muss schon einen Zahn zulegen.

Die Holztreppe knarzt. Flott, aber mit schweren Schritten nimmt der Hausherr an diesem Morgen gegen 8.30 Uhr die Stufen. Im Erdgeschoss von Schloss Suresnes: Der erste Anrufer verlangt nach dem Erzbischof von München und Freising. Reinhard Marx ist prompt zur Stelle und greift nach dem Hörer. Mit Baskenmütze und Trenchcoat über dem schwarzen Anzug telefoniert er im Stehen, in der linken Hand die Aktentasche. Ein alter Freund ist am Apparat. Seit 14 Tagen versuchen die beiden einander zu erreichen. „Nun hat es endlich geklappt“, sagt der Erzbischof. Gute Neuigkeiten hat der Anrufer: Der Arzt wechselt nach München in eine Klinik. So werden sie sich öfter sehen können. Die Miene des Erzbischof hellt sich an langsam auf.

„Eigentlich bin ich kein Morgenfreund“, bekennt der 54-Jährige. Sein Tag beginnt unspektakulär um 6.30 Uhr: Aufstehen, eine Viertelstunde später Laudes beten - „was ein Priester halt so tut“ - und dann, noch vor Frühstück und Zeitungslektüre, in der Sankt Michaelskapelle des benachbarten Kardinal-Wendel-Hauses die Morgenmesse mit den beiden Haushälterinnen, Schwester Benedetta und Schwester Christin. Ein letzter Kontrollgriff in die Manteltasche, ja, der Schlüssel ist drin, dann geht es durch die schwere Holztür hinaus in den Garten. Schneckentempo kennt Marx nicht. Wer ihm folgen will, muss schon einen Zahn zulegen.

Auf dem Weg zur U-Bahn, vorbei an den Altschwabinger Kneipen, grüßen ihn Passanten. An der Münchner Freiheit verschwindet der Erzbischof in den Untergrund. In der U-Bahn gibt es für ihn nur noch einen Stehplatz. Drei Stationen später ist die Fahrt vorbei. Am Odeonsplatz entdeckt der Erzbischof auf einem der Fahnenmasten vor der Feldherrnhalle eine Darstellung des Münchner Kindls. Der Neu-Münchner fragt sich, wie das Wahrzeichen der Stadt von einem Mönch zum Kind mutieren konnte.

Für den Fußweg zu seinem Büro in der Rochusstraße kennt er schon die Schleichwege. Von allen Seiten wird der Chef begrüßt, während er die Treppe in den ersten Stock nimmt, um in Zimmer 103 seine Garderobe abzulegen. Zur Ordinariatskonferenz fährt Marx mit dem Aufzug. Zwei Stockwerke, „das rentiert sich“, findet er und drückt auf „3“. Als die Tür aufgeht und ein Ölgemälde des weisen Richters Salomo zu sehen ist, weiß er, es geht noch einen Stock höher. Dort begrüßen ihn Kardinal Friedrich Wetter und Papst Benedikt XVI. in Gestalt zweier bayerischer Pop-Art-Porträts von Angerer dem Jüngeren. Im Sitzungssaal haben sich wie jeden Dienstag Weihbischöfe, Domkapitulare und Ordinariatsräte versammelt. Pünktlich um 9 Uhr erheben sich alle zum Gebet. Mit kräftiger Stimme stimmt Marx einen Hymnus an, zum Abschluss noch einen Halleluja-Ruf, dann geht’s zur Tagesordnung.

Zweieinhalb Stunden später: Brotzeitpause. Leberkäs und Kartoffelsalat. Für den Inhalt der Gespräche gilt Diskretion, nur soviel dringt durch: Der neue Erzbischof habe „Freude am Diskurs“. Um 13 Uhr muss Marx weg. Ein Besuch in der KZ-Gedenkstätte steht an.

Vor 30 Jahren hat er als Student Dachau besucht. Der Bischofs-BMW hält vor jenem Tor, an dem die Häftlinge ab März 1933 das Lager betraten, wo sie in Eisen geschmiedet der zynische Satz „Arbeit macht frei“ empfing. Fernsehteams, Fotografen, Hörfunk- und Printjournalisten warten schon. Bei der Führung zeigt sich Marx interessiert, er hat Detailwissen und hakt nach. Die Besucher schauen auf den Pulk, der sich da durch die Räume drängt.

Vor dem Bild des katholischen Publizisten Fritz Gerlich, den die Nazis 1934 wegen seiner Kritik an Hitler ermordeten, sagt er zu den Journalisten: „Das ist Euer Mann.“ Immer wieder unterbricht der Erzbischof den Rundgang, hält inne zum Gebet. Dann lässt er noch einmal die Presse zu ihrem Recht kommen und beantwortet geduldig Fragen. Als Marx das Karmelitinnenkloster Heilig Blut besucht, sind die meisten Journalisten schon weg.

Die in einem Schaukasten des Kreuzgangs ausgestellten Priestergewänder und Mess-Utensilien finden sofort seine Aufmerksamkeit. Die Textilien, von KZ-Häftlingen unter schwierigsten Umständen gefertigt, sind von der Sonne ausgebleicht. „Da müssen wir was machen“, sagt der Erzbischof. Am Abend kehrt Marx in sein Domizil zurück. Nach dem Essen sieht er die Post durch. Der Fernseher bleibt aus. Nur die letzten Minuten des DFB-Pokalfinales zwischen den Bayern und seiner geliebten Borussia aus Dortmund ließ er sich nicht entgehen. Auch nur deshalb, weil eine der Schwestern ihm sagte: „Herr Erzbischof, die Verlängerung hat begonnen ...“

Barbara Just