Die 20er in München begannen nicht golden

München - Das Jahrzehnt, das man später als "Goldene Zwanziger" verklärte, begann in München ausgesprochen düster. Vier Jahre Weltkrieg, militärischer und politischer Zusammenbruch, zwei Räterepubliken, Anarchie und Rechtsruck hatten Wirtschaft und Lebenskraft zerrüttet. Die 675.000 Einwohner von Deutschlands viertgrößter Stadt litten im ausgehenden Winter des Jahres 1920 bitterste Not. Kriegsheimkehrer vermehrten das Heer der gemeldeten Arbeitslosen auf über 40.000, sie vergrößerten auch den ohnehin enormen Mangel an Nahrung und Obdach. Bauern der Umgebung weigerten sich, den "Saustall München" zu beliefern. Der Magistrat unter Oberbürgermeister Eduard Schmid, einem früheren Redakteur der sozialdemokratischen "Münchner Post", ergriff verzweifelte Maßnahmen. Weiterer Zuzug nach München wurde verboten.

Hungernde werden in Suppenanstalten verköstigt

In Kasernen, Dachgeschossen, Gasthöfen und Hotels ("Deutscher Kaiser", "Oberpollinger") wurden Notquartiere eingerichtet. In der Hochstraße und der Kolosseumstraße, ausgerechnet neben dem einst größten Vergnügungspalast der Stadt, entstanden "Kabinenwohnungen", sodass schließlich Massenquartiere für 8.500 Menschen verfügbar waren.

In 21 städtischen Volksküchen und 28 Suppenanstalten wurden Hungernde verköstigt. Auch kirchliche und private Organisationen boten, nicht immer uneigennützig, warmes Essen und Betätigung an. Darunter rechtsradikale oder militante Vereinigungen, die plötzlich aus dem Boden schossen. Offiziell geduldet wurden die Einwohnerwehren, die in München nicht weniger als 25 000 Mitglieder zählten. Am 7. Januar 1920 rief ein "Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund" zu einer ersten antisemitischen Großkundgebung in den Münchner-Kindl-Keller.

Viele rechtsradikale und militante Gruppen entstehen in München

Der Antisemitismus, der bis dahin nur vereinzelt in erzkatholischen Polemiken aufgeflackert war, brach aus wie eine Seuche. Die Schriftstellerin Anette Kolb zitierte einen Droschkenkutscher: "Es werd erst besser, wenn der Jud für vogelfrei erklärt werd..."

Am 24. Februar – ein Jahr nach der Ermordung des jüdischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner – drängten sich etwa 2.000 Münchner im Hofbräuhaus, wo eine gerade gegründete "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" ihr 25-Punkte-Programm verkündete. Hauptredner war ein 30-jähriger Kriegsheimkehrer und Reichswehr-Spitzel namens Adolf Hitler, der gegen das jüdische "Parasitenvolk" giftete.

Eisner-Mörder wird zum Tode verurteilt und begnadigt

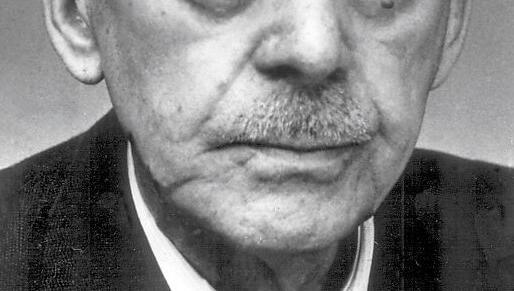

Am 16. Januar wurde der 22-jährige Eisner-Mörder Anton Graf Arco auf Valley, ein antisemitischer Leutnant, zum Tode verurteilt. An der Universität demonstrierten Studenten (ehemalige Offiziere gaben den Ton an) gegen die Verurteilung des Attentäters.

Der Graf wurde denn auch bald begnadigt – vom neuen Ministerrat (der nach dem Rücktritt des Sozialdemokraten Johannes Hoffmann im März unter Druck der Reichswehr von dem Monarchisten Gustav von Kahr geführt wurde). Ein Vortrag des längst weltweit angesehenen Naturwissenschaftlers Albert Einstein, der einmal in der Isarvorstadt gelebt hatte, wurde im selben Jahr 1920 abgesagt – laut Stadtchronik wegen "judenfeindlicher Auftritte in der Studentenschaft".

Gleich fünf alte Meister sterben, Kandinsky geht nach Russland

Wenn dieses erste Nachkriegsjahr nachträglich "vergoldet" wurde, dann kann das allenfalls für Teile des Münchner Kulturlebens gelten. Angeschlagen war allerdings die Malerei. 1920 starben die Altmeister August von Kaulbach und Albert von Keller, bald danach auch Franz Defregger, Eduard Grützner und Franz von Stuck.

Die Pioniere des Blauen Reiter waren im Krieg gefallen (Marc und Macke) oder in ihre Heimat zurückgekehrt (Kandinsky), Paul Klee war hier aber noch sehr aktiv.

Ludwig Thoma hetzt gegen Preißn und Juden

Die Neue Sachlichkeit wurde in München durch Georg Schrimpf, Alexander Kanoldt oder Adolf Erbslöh vorragend eingeführt. Architekten von Rang (Fischer, Grässel, Meitinger, Leitensdorfer, Vorhoelzer) entwarfen markante Büro-, Technik- und Sportanlagen.

Der "Simplicissimus" machte sich übers restliche Militär, über bigotte Bürger, naive Bauern und über die Preißn lustig, während Ludwig Thoma im "Miesbacher Anzeiger" anonym gegen Preußen sowie Juden hetzte und die "Münchner Neuesten Nachrichten" nach Aufkauf durch die rheinische Stahlindustrie zur "langweiligsten Zeitung der Erde" (Karl Kraus) verkommen sollte.

Literatur erlebt eine neue Blüte

In Geiselgasteig drehte Peter Ostermayer den ersten Spielfilm: "Der Ochsenkrieg" nach Ludwig Ganghofer, der in der Steinsdorfstraße einen Salon unterhielt.

Eine neue Blüte erlebte vor genau 100 Jahren die Literatur. Bert Brecht schrieb in der Akademiestraße sein erstes Stück, den "Baal". Sein Mentor Lion Feuchtwanger, zuhause am St.Anna-Platz, veröffentlichte 1920 das Drama "Thomas Wendt", die Geschichte eines "Zivilisationsliteraten", und beobachtete die Gesellschaft für seine spätere München-Satire "Erfolg".

Thomas Mann arbeitete in seiner Villa am Herzogpark an einem Essay "zur jüdischen Frage", das die Judenfeindlichkeit anprangerte. Bruder Heinrich Mann schrieb "Die Ehrgeizige". Ricarda Huch gab "Alte und neue Gedichte" heraus.

Oskar Maria Graf übernimmt "Neue Bühne"

Oswald Spengler vollendete in der Widenmayerstraße, wo man ihn immer nur griesgrämig und mit Regenschirm spazieren sah, den mehrbändigen Titel "Untergang des Abendlandes".

Oskar Maria Graf, der die 20er Jahre später biografisch ausleuchtete, übernahm 1920 die "Neue Bühne" in der Senefelderstraße, die dem Proletariat anspruchsvolle Schauspielkunst nahebringen wollte. Und seine Genossen, die verurteilten Revolutions-Dichter Ernst Toller und Erich Mühsam, schrieben in der Festungshaft zunächst auch ungebrochen weiter.

Der Beitrag stützt sich auf die Stadtchronik, den Katalog "Die Zwanziger Jahre in München", sowie die Bücher "München in den Zwanziger Jahren" von Ludwig Hollweck und "Aus is und gar is" von Karl Stankiewitz.

Lesen Sie hier: Die Geschichte der Armut in München

Lesen Sie hier: Das Grauen als Gaudi - Erinnerungen an eine schreckliche Zeit