Bobbeaman: Musikalische Erbmasse mit Schallschleuse

Michael Graeter erkundet für Sie das Münchner Nachtleben am Altstadtring: Einer der angesagtesten Clubs dieser Tage ist das Bobbeaman in der Gabelsbergerstraße 4.

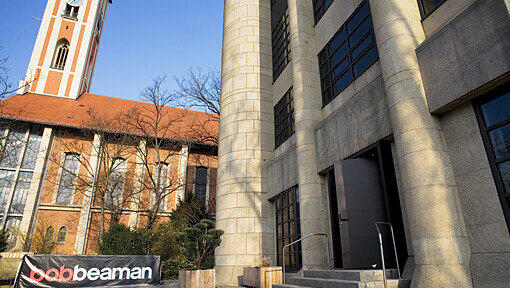

München - Die 200 Plätze große Nahkampf-Diele liegt – gleich neben der St.Markus-Kirche – im Bauch eines modernen, kalten Versicherungsgebäudes schräg vis-à-vis des Siemens-Forums und besitzt neben dem freundlichen Fräulein an der Eintrittskasse (zehn Euro am Samstag) unter einem windgebeutelten Zeltdach und dem Mann für die Gesichtskontrolle eine Terrasse, lebenswichtig für Münchner Discos, die an lauen Sommerabenden sonst leer blieben.

In solchen Nächten verläuft sich der Sound des „Bobbeaman“ bis zur Brienner Straße. Heute Nacht ist es frisch, Nebel-Kränze legen sich um die Straßenlaternen. Drei blonde Girlies sind früh dran, es ist kurz vor zwölf.

„Wir rauchen noch eine“, sagt die Anführerin des Trios und zerrt an ihrer roten Kapuze. Die drei lieben Elektro-Musik, ihre Mäntel sind oberschenkelkurz. Die schwarz bestrumpften Beine stecken in High Heels, mörderisch spitz. Eine Todeswaffe gegen böse Buben.

Der Club füllt sich schnell. Die männlichen Gäste sind in der Überzahl. Das Lokal, das eine Schallschleuse besitzt und mit dunklem Holz verschalt ist, besteht eigentlich nur aus Tanzfläche, einer großen Bar an der Stirnseite und einer kleinen Getränkestation seitlich. Zum Sitzen gibt es nix. Das mögen Mädels nicht so gern.

Nur ein paar Meter neben dem „Bobbeaman“-Standort florierten vor vielen Jahren zwei stets angesagte Clubs mit wechselnden Namen, die durch die jetzigen Neubauten verschwunden sind. Unten, im Keller, war es – in dieser Reihenfolge – Tommy Hörbigers „Take five“, dann das „Kinki“ (dort verliebten sich Axel und Rosemarie Springer), und danach das „Greyhound“ (Clubchef Nico Niessen trank mit Burt Lancaster).

Den musikalischen Klangboden aus der Vorzeit hat das „Bobbeaman“ sozusagen geerbt. Im DJ-Cockpit erlebt man Größen wie Jesse Rose, Carl Craig, Henrik Schwarz oder Mirko Hecktor.

„Night Fever“ herrscht in dem Steh-Club mit elektronischer Kaleidoskop-Decke nur an den zwei letzten Tagen der Woche. Die anderen Nächte sind für Veranstaltungen vermietet.

Auf der großen Bar, wo die tizianrote Barfrau für einen Wodka mit Wasser und einen Energy-Drink 11,50 Euro nimmt, tanzt ein Mann mit Jeans, Patina-T-Shirt und Schlumpf-Mütze. Er gehört nicht zum Personal. Warum er tanzt, weiß kein Mensch. Schön ist er auch nicht.

Der Vortänzer aus freien Stücken heißt auch nicht Bob Beamon, wie die US-Weitsprunglegende, nach dem die Club-Besitzer Niels Jäger und Sascha Arnold ihr Nacht-Werk benannt und statt dem „o“ hinten ein „a“ wegen der besseren Aussprache verwendet haben. Ihr anderer Club, gegenüber dem P1, heißt „Edmoses“, ebenso nach einem Sportler getauft, dem Hürdensprinter Ed Moses.