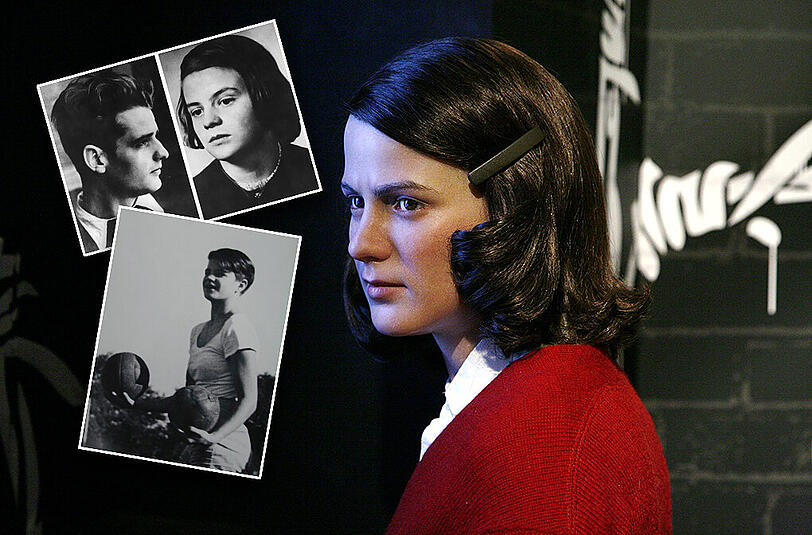

AZ-Serie: Die letzte Botschaft der Sophie Scholl

Was Sophie Scholl bei sich trug, als sie in den Tod gehen musste, ist auf dieser kleinen Karte verzeichnet. Ich finde sie unter Zehntausenden Dokumenten über sie im Münchner Institut für Zeitgeschichte. Ein paar Tage verbringe ich dort auf der Suche nach Spuren der Widerstandskämpferin. Und dann stoße ich auf diesen scheinbar belanglosen Zettel, eine Art Karteikarte.

In zerlaufener Schrift listet sie seltsam akribisch ein paar Alltagsgegenstände auf. Erst auf den zweiten oder dritten Blick wird mir klar, dass es die Dinge sind, die die „am 22. Februar 1943 verstorbene Gefangene Scholl, Sophie“ bei sich trug, als sie sich in der Todeszelle auf ihr Ende vorbereitete: „1 Schachtel Streichhölzer, 1 Anklageschrift, 1 Stängelchen Schokolade“, ist auf der Karte zu lesen, die einer der Wärter geschrieben haben muss. Darüber der Stempel „Strafgefängnis München-Stadelheim“.

Erster Teil der AZ-Serie: Der Mann, der beinahe den Holocaust verhindert hätte

Und dann ist da noch „Gebäck“ notiert. Sophie Scholl trug es in ihrer Strickweste bei sich, als sie in den Tod gehen musste: Dieses Gebäck, es waren „Brötle“, wie die schwäbische Familie Scholl aus Ulm ihre selbst gemachten Plätzchen nannte.

„Brötle“ hatte Hans’ und Sophies Mutter oft für ihre Kinder gebacken, vor allem, um sie aufzuheitern oder zu trösten, wenn es ihnen schlecht ging. Und so hatte sie es auch am Abend vor der Hinrichtung ihrer Kinder getan. Mit den Plätzchen im Mantel gelang es Mutter und Vater Scholl am 22. Februar 1943, Hans und Sophie ein letztes Mal zu sehen.

Im Besuchszimmer reicht die Mutter ihr die „Brötle“

Im Besuchszimmer des Gefängnisses Stadelheim beugte sich die Mutter über ein Geländer, das sie von ihren Kindern trennte, und reichte ihnen die „Brötle“.

Sophie nahm sie mit einem Lächeln entgegen: „Ich habe ja noch gar nicht zu Mittag gegessen“, sagte sie und steckte die Plätzchen in ihre Tasche. Die Mutter kämpfte darum, so gefasst wie ihre Tochter zu bleiben.

Sie flüsterte mit ihr, wie es zwei Menschen tun, die eine feste Verabredung haben und sich noch ein letztes Mal versichern wollen, sie auf jeden Fall einzuhalten: „Gell, Sophie, Jesus!“ Da entgegnete ihre Tochter mit Nachdruck in ihrer Stimme: „Ja, Mutter, aber du auch!“

Dann fragte Magdalena Scholl ihre Sophie noch: „Mein Liebes, wirst du denn nun nie mehr bei mir zur Tür hereinkommen?“ Da antwortete ihre Tochter, der nur ein letzter Augenblick blieb: „Ach Mutter, die paar Jährle noch...!“

Zweiter Teil der AZ-Serie: Mein Nachbar, der Führer

Zwei Stunden später, um Punkt 17 Uhr, legten die Scharfrichter erst Sophie, dann Hans, dann deren Mitstreiter Christoph Probst unter die „Fallschwertmaschine“.

Inge Aicher-Scholl, die 1998 verstorbene Schwester, hielt diese Momente in ihren höchst privaten Aufzeichnungen namens Erinnerungen an München fest, die sie mir vor 20 Jahren fotokopierte und mir erlaubte, über sie zu berichten.

Sie schrieb von der „wundersamen Bereitschaft, mit der sich Sophie von ihrem Leben löste“, von ihrem „strahlenden Lächeln, als schaue sie in die Sonne“. Und: „Ich sehe das verklärte Angesicht Sophies in dieser Stunde, das noch einmal in seinen Jugendfarben seltsam schön und lebendig leuchtete.“

Dann drängten schon die Wächter. Doch selbst die waren beeindruckt von der Würde der drei Studenten. Und von dem in seinem Mut so erwachsenen Mädchen. „Ich habe noch nie jemanden so sterben sehen“, sollte der Henker Johann Reichhart, der 3000 Menschen in der Nazizeit köpfte, später über Sophie Scholl sagen. Mit einer „kindlich festen Bereitschaft“ sei sie mit ihrem Bruder „zu dieser Tür gegangen, durch die sie dann allein hat gehen müssen“, schrieb Inge Aicher-Scholl.

München birgt viele Orte, die an die Scholls erinnern, traurige, aber auch viele erhebende. In der „Denk-Stätte Weiße Rose“ in der Ludwig-Maximilians-Universität etwa ehrt eine Dauerausstellung ihre berühmten Studenten.

„Endlich bin ich in München. In dieser herrlichen Stadt!“

Im Lichthof, in dem die beiden ihre letzten Flugblätter verteilten und verhaftet wurden, steht eine Büste von Sophie Scholl. Auf ihrem Sockel liegt oft eine frische weiße Rose. Und auf dem Vorplatz der Uni sind steinerne Nachbildungen ihrer Flugblätter ins Pflaster eingelassen, als hätten Hans und Sophie Scholl sie gerade dort verstreut.

Der Platz, einer der schönsten von München, trägt den Namen der Geschwister, der gegenüberliegende jenen von Professor Kurt Huber, der mit ihnen kämpfte, an den Flugblättern mitschrieb und ebenfalls hingerichtet wurde. Zwei große Springbrunnen beherrschen diese beiden Plätze. Im Sommer sprudeln ihre Fontänen so hoch, dass die Luft um sie herum ganz frisch duftet.

Von hier aus sind es ein paar Schritte in den Englischen Garten, den die Geschwister so mochten. Auch eines ihrer Lieblingslokale, das Seehaus, gibt es dort noch. Die alten Bäume des Biergartens, der bis ans Ufer des Kleinhesseloher Sees reicht, stammen noch von damals und spenden den Besuchern Schatten.

Dritter Teil der AZ-Serie: Hans-Erdmann Schönbeck - Der 20. Juli

Vor der Bayerischen Staatskanzlei steht ein schwarzer Granitblock, der so blank geschliffen ist, dass er in der Sonne glänzt. In ihn sind die Zeilen eines ihrer Flugblätter graviert. München, das bedeutete immer Freiheit für Sophie Scholl: „Endlich bin ich in München. In dieser herrlichen Stadt! Endlich lebe ich! Endlich bin ich frei!“, schrieb sie. Umso schmerzlicher, dass sie ausgerechnet in dieser Stadt verhaftet und getötet wurde.

Ein paar Minuten zu Fuß sind es von dieser Stelle zum alten Viertel der Geschwister in Schwabing. In einem Gartenatelier in der Leopoldstraße 38 druckten sie heimlich ihre Flugblätter. Heute ist es dem Neubau des Rückversicherers Munich Re gewichen.

Dort, wo die Weiße Rose ihr lebensgefährliches Unternehmen wagte, ragt nun der 17 Meter hohe „Walking Man“ aus Stahl von Jonathan Borofsky aus der Pappelallee der Leopoldstraße hervor. Keine Minute zu Fuß sind es von hier zu ihrem Wohnhaus in der Franz-Joseph-Straße 13.

Die Wohnung gibt es nicht mehr, das Hinterhofhaus, in dem sie lag, ist längst abgerissen. Aber eine Plakette an der Front des Vorderhauses erinnert noch an die beiden.

Sie schrieb mit Bleistift und in kunstvollen Schwüngen

Die Flugblätter der Weißen Rose hat die Gestapo vernichtet. Sophie Scholls allerletzte Botschaft aber ist von den Gefängniswärtern nicht entdeckt worden.

Erst Jahrzehnte später bemerkte Inge Aicher-Scholl sie auf der Rückseite der Anklageschrift. Mit Bleistift steht dort in kunstvollen Schwüngen geschrieben: „Freiheit“.

Entnommen aus dem Buch "Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler. 18 Begegnungen" des ehemaligen AZ- Chefreporters Tim Pröse. Es ist im Heyne-Verlag erschienen (320 Seiten. Gebundene Ausgabe: 19,99 Euro, Kindle- Edition: 15,99 Euro).