Als Gaudimachen Arbeit wurde

München - Vorbei die Zeiten, da man unbekümmert mit einer lustigen Pappnase und dem Bratrock des Großvaters zum Maskenball gehen konnte. Die Wirtschaftswunderkinder stellten höhere Ansprüche.

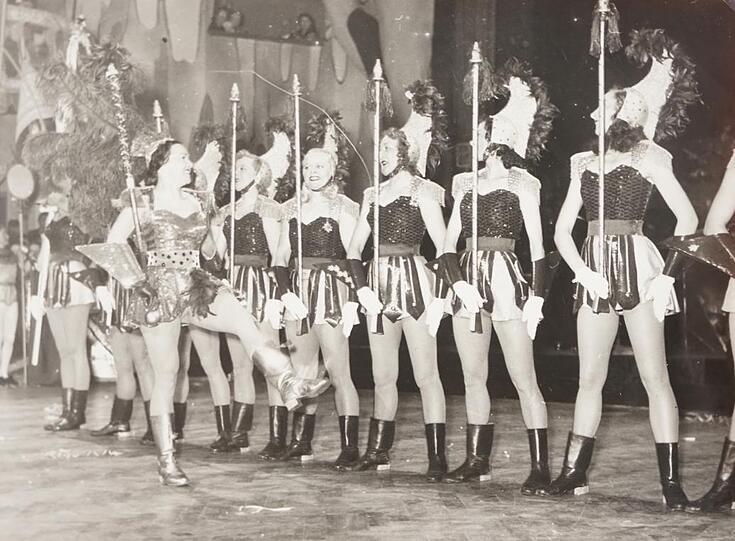

Nicht weniger als 5000 verschiedene Scherz- und Dekorationsartikel enthielt 1953 der Katalog der Firma Einziger, der größten ihrer Art in Europa. Vor der Presse verkündete Theo Einziger, der auch Kassenwart der Faschingsgesellschaft Narrhalla war, er verkaufe in einer Saison so viele Luftschlangen, dass sie aneinandergereiht zweieinhalb Mal den Erdball umschlingen könnten.

Vom Amorpfeil bis zum Zylinder, der „Mama“ schreien kann

Auf den Markt des Vergnügens warf er außerdem 20 Tonnen Konfetti, zwei Millionen Meter Dekorationsgirlanden, über eine halbe Million komischer Kopfbedeckungen, 150 000 Masken und ebenso viele Faschingsorden. Einzingers Scherzartikel reichten vom Amorpfeil bis zum Zylinder, der „Mama“ schrie. Und für 125 Mark konnte man sich ein furchterregendes Gorilla-Kostüm zulegen.

Die Gaudi wurde zum großen, nicht immer geschmackvollen Geschäft, der Stimmungsgrad wurde an der Vergnügungssteuer gemessen. Die kletterte pro Jahr auf etwa 750 000 Mark und füllte den Stadtsäckel. Die Übernachtungszahlen stiegen in den sechs Wochen jeweils um 45 Prozent.

Ein davon profitierender Unternehmer dichtete damals: „Auch Frohsinn und Scherz schafft Arbeit und Brot. Drum feiert die Feste und lindert die Not!“ Der Autor dieses Rückblicks aber nörgelte damals: „So versuchen die Vergnügungsmanager, den Faschingsbetrieb zu lenken und pressen dabei einen echten, ursprünglichen Volkstrubel in die starren Normen berechnender Geschäftigkeit.“

Humor ließ sich jedoch nicht kaufen. 1956 äußerten Künstlervereinigungen ihr Missbehagen an dem immer kommerzieller werdenden Lustwandel. Sogar der eigentliche Höhepunkt, der Festzug am letzten Sonntag, war gefährdet. Es fehlte an echten Spaßmachern, wie sie früher so zahlreich den Zug begleitet hatten. Damit überhaupt ein bisschen Fußvolk dabei war, mussten einige hundert Arbeitslose in Masken gekleidet werden. Mein Kommentar damals: „Dass die Zuschauer unter solchen Umständen nicht gerade in frenetisches Gelächter ausbrachen, konnte nur diejenigen verwundern, die immer noch an die Altmünchner Faschingstradition glaubten.“ Für einen Ideenwettbewerb wurden ansehnliche Geldsummen ausgesetzt. Doch der „Münchner Festring e.V.“, der die Veranstaltung übernommen hatte, bekam aus der Bevölkerung so gut wie keine brauchbaren Vorschläge für einen wirklich lustigen Faschingszug.

„So a Schroa muass gwachsn sei“

Vergeblich wurde nach einem „Schlachtruf“ ähnlich dem rheinischen „Alaaf“ oder „Helau“ gesucht, bis man resignierte: „So a Schroa muass gwachsn sei.“

Deshalb begnügte sich die Stadt mit Zuschüssen um die 25 000 Mark. Das reichte gerade zum Aufstellen einiger Tribünen. Damit überhaupt genügend Festwagen rollten, durften sich, was früher verpönt war, ab 1962 auch Privatfirmen beteiligen. Außerdem wurden auswärtige, ja sogar ausländische Gruppen eingeladen. Wenn die frierenden Massen am Straßenrand aber noch so laut „beschallt“ und durch hochprozentige Getränke „angeheitert“ wurden, blieben Begeisterungsstürme wie in Köln oder Mainz aus, viele Gesichter eher verschlossen, die Faschingszüge ein Sorgenkind der Stadt und ihrer offiziellen Spaßmanager. Bis man endlich ganz auf sie verzichtete und den öffentlichen Teil des Faschings auf ein „freies Treiben“ in der 1972 zwischen Marienplatz und Stachus eröffneten Fußgängerzone beschränkte, mit einem Fokus auf dem Viktualienmarkt.

Probleme gab es auch immer wieder mit der 1893 gegründeten Faschingsgesellschaft Narrhalla und dem Prinzenpaar, das die rund 500 Mitglieder alljährlich küren und am 11.11. präsentieren. Dieses ganze Funktionärswesen, das viele offiziöse Palaver, die Praxis der Ordensverleihung und namentlich die oft nicht nachvollziehbare Auswahl der Karl-Valentin-Preisträger (von Kardinal Ratzinger bis Heino) ernteten fast alljährlich Spott. Einmal haben einige Schwabinger eine „Anti-Narrhalla“ gegründet, die aber bald den Geist aufgab.

Ihre Lieblichkeit? „Eine ausgesprochene Nocken“

Als man 1959 einen Brauerei-Assistenten auf den Narrenthron hob, grantelte Sigi Sommer, der sich als Blasius der Spaziergänger in der Abendzeitung über Gott und die kleine Welt lustig machte: „Wenn der Salvator, aus dessen Herstellerdynastie er abstammt, nicht mehr Stammwürzegehalt hätte als dieser Prinz, so gingen die Leute wohl alle nüchterner vom Nockherberg runter als hinauf. Ja, wenn er wenigstens noch besonders münchnerisch und gradaus wäre.“ Mit Ihrer Lieblichkeit habe er obendrein eine „ausgesprochene Nocken“ erwischt.

Lesen Sie hier den ersten Teil der AZ-Serie "Münchner Fasching": Alles tanzt zur großen Glocke

Bierernst konterte die Narrhalla: Eine derartige Kritik überschreite die Grenze des Zulässigen, sie sei eine starke Entgleisung. Und Dr. Max Schottenhamel, Hotelier und Präsident der Faschingsgesellschaft, stöhnte vor Journalisten: „Wenn ihr wüsstet, was das Gaudimachen oft für eine schwere Arbeit ist.“ Vielleicht haben der gute Mann und seine Helfer damals ja eine Kalorien-Zulage bekommen.

Nein zu Narrenkappen, Gschaftlhubern und spaßigen Salonlöwen

Um sich dem Volk anzunähern, begab sich die im feinsten Hotel der Stadt regelrecht residierende Faschingsregierung später doch in die Mitte der Stadt. 1962 fuhren die „Tollitäten“ vierspännig auf dem Viktualienmarkt vor. Dort übergab ihnen OB Hans-Jochen Vogel die großen Schlüssel, während die Originalstimmen vom Valentin und vom Weiß Ferdl aus Lautsprechern tönten. Prinz Walter trug einen Trachtenanzug, Prinzessin Charlotte ein golddurchwirktes Dirndl. Es sollte eine Absage sein: an Narrenkappen, Gschaftlhuber und spaßige Salonlöwen. Inzwischen allerdings wurde der Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt eine internationale Touristenattraktion.

Dem bösen, grantigen und lustigen Blasius haben die Obernarren inzwischen sogar einen Sigi-Sommer-Taler gewidmet. Den erhalten, so die Regel, „Menschen, die uns schmunzeln lassen“. Zuletzt war der Filmemacher Joseph Vilsmaier dran, der jedenfalls ist urmünchnerisch und gradaus, wie es der Blasius gemeint hat. Und schmunzeln lässt sich über das, was vom Fasching in München geblieben ist, noch allemal. Manchmal ist es auch wirklich zum Lachen.