Alibaba: Der neue Chinese am Viktualienmarkt

München - Bei uns beginnt am 11. November um 11.11 Uhr der Fasching. In China hat dieses Datum eine andere Bedeutung: Wegen der vielen Einsen feiert man dort seit 2011 den "Tag der Alleinstehenden". Frei nach dem Motto "Gönn dir – wenn du schon alleine bist" verfallen Chinesen an diesem Tag in einen kollektiven Kaufrausch, der Shopping-Events wie den "Cyber Monday" oder "Black Friday" in den Schatten stellt. Letztes Jahr hat die Online-Handelsplattform Alibaba an einem einzigen Tag mehr als 17 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist so viel wie beim Konkurrenten Amazon in Deutschland – in einem Jahr.

24 Stunden lang verfolgen Millionen Chinesen nicht nur die Angebote im Internet, sondern auch die passende TV-Show, die im Verhältnis mehr Zuschauer hat als Bundesliga-Finale und Aktenzeichen XY bei uns zusammen. Die Zentrale dieses fernöstlichen Shoppingspektakels hat jetzt seine einzige deutsche Filiale in München: direkt am Viktualienmarkt im Kustermann-Haus.

Die AZ erklärt, was es mit Alibaba auf sich hat.

Konkurrenz für Platzhirsch Amazon?

Jeder zweite Deutsche hat schon einmal beim Online-Riesen Amazon (Hauptsitz: USA) bestellt. Amazon beliefert die Münchner mit Lebensmitteln und mit seinem Prime-now-Service mit allem Möglichen innerhalb einer Stunde. Bisher nahezu konkurrenzlos.

Ob sich das durch Alibaba ändert? Eine Blitzumfrage in der Fußgängerzone ergab: Kaum jemand kennt das chinesische Unternehmen – und den Namen höchstens aus dem Märchen mit den 40 Räubern. Der potenzielle Konkurrent ist aber global bereits so groß wie Amazon und Ebay zusammen. Und jetzt ist Alibaba mit seinem Deutschland-Chef Terry von Bibra mitten in München gelandet.

Bauernsohn wird "King of Shopping"

Alibaba hat seinen Hauptsitz in Hangzhou. Jack Ma hat das Unternehmen 1999 gegründet. Er stammt aus deiner Bauernfamilie und hat schon früh den Ehrgeiz entwickelt, die englische Sprache zu lernen – indem er Geschäftsleute mit dem Boot über den Fluss ruderte. Trotzdem hat er viele Rückschläge einstecken müssen. Gerne erzählt er Anekdoten seiner erfolglosen Jobsuche: Einmal eröffnete eine amerikanische Fastfoodkette eine Filiale in seiner Heimatstadt. Es gab 24 Jobbewerber: 23 wurden eingestellt – nur er nicht.

Drei Anläufe hat er gebraucht, um an der Universität angenommen zu werden. Doch der Englischlehrer hatte eine Vision: Er wollte mit Hilfe des Internets den Handel in China ankurbeln. Einerseits sollten kleine Firmen die Möglichkeit erhalten, ihre Produkte landesweit zu verkaufen. Umgekehrt sollten die Menschen Zugang zu einer größeren Vielzahl von Produkten bekommen.

1999 gründete er mit ein paar Freunden in seinem kleinen Apartment die Firma "Alibaba", heute gehört er mit 30 Milliarden Dollar zu den reichsten Chinesen der Welt. In seiner Heimat ist der charismatische 53-Jährige eine Art Nationalheld, der sich auch gerne mit exzentrischen Auftritten von einem Millionenpublikum feiern lässt.

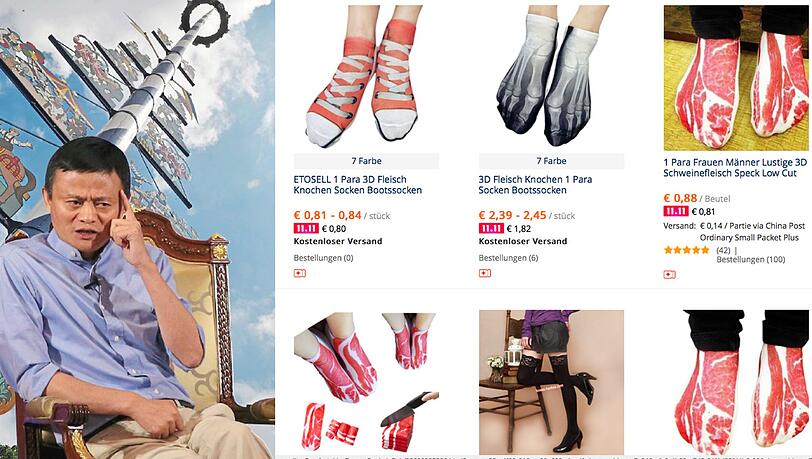

Schweinefleischsocke neben 3D-Drucker

Wer nach einem Produkt im Internet sucht, der landet immer irgendwann auf einer Seite des Alibaba-Konzerns. Das Unternehmen betreibt mehrere Plattformen: Alibaba richtet sich an Großhändler. Die Plattformen "Aliexpress", "Taobao" oder "Tmall" sind für Privatkunden. Schaut man sich auf der deutschen Seite von Aliexpress um, ist das ein äußerst unterhaltsames Unterfangen: Nirgendwo sonst findet man so viele Skurrilitäten, die durch die augenscheinlich schlechte Computerübersetzung noch absonderlicher wirken: Da gibt es "niedliche Schweinefleischsocken" oder "Erdbeerensamen in Regenbogenfarben" gleich neben einem 3D-Drucker für 180 Euro.

Insgesamt bieten zehn Millionen Shops auf den Alibaba-Plattformen ungefähr alles zum Verkauf an, was man sich in kühnen Träumen kaum einmal ausdenken kann – aber natürlich auch jede Menge Elektronik vom Marken-Smartphone bis zum Schweißgerät. Die Lieferung nach Deutschland ist meistens sogar kostenlos, selbst wenn man nur eine einzige Handyhülle aus dem Reiche der Mitte bestellt.

Aber wer will da schon bestellen? Bislang ist das noch eine kleine Minderheit in Deutschland. Und der Deutschlandchef hat auch gar nicht die deutschen Endkunden im Visier, sondern ganz andere Pläne. Terry von Bibra sagt: "Hier in Deutschland konzentrieren wir uns erst einmal darauf, deutschen Marken zu ermöglichen, ihre Produkte an chinesische Kunden in China zu verkaufen."

Shampoo und Töpfe made in Germany

Das Geschäft mit chinesischen Touristen in München brummt: Immer mehr Einzelhändler haben sich auf asiatische Kunden eingestellt, stellen Schilder in chinesischer Schrift auf und akzeptieren – etwa bei Rossmann – seit neuestem als Bezahlung sogar chinesische Bezahlsysteme wie Alipay. Neben Kuckucksuhren oder Porzellanminiaturen mit aufgedrucktem Kinischloss sind das zum Beispiel Töpfe, Messer, Shampoo oder Babynahrung.

Weil aber nicht alle Chinesen persönlich auf Shoppingtour gehen können, bestellen sie die Produkte im Internet. Meistens auf einer der Alibaba-Plattformen. 600 Millionen Chinesen tun das regelmäßig.

Online-Shopping ist ein Riesen-Ding in China.

Denn, wie von Bibra erklärt, es gibt in China nur in den Metropolen Shoppingcenter. Darum ist Onlineshopping oft die einzige Möglichkeit für die immer wohlhabendere Mittelschicht, an Produkte aus Europa zu gelangen.

Deutschland-Statthalter von Bibra sagt es so: "Sie lieben alle Produkte, die das Wohlbefinden der chinesischen Familie steigern. Denn das ist der Bereich, wo der Chinese sagt: Da greife ich tiefer in die Tasche!"

"Mia san mia" jetzt auch in China

Das ist der Grund, warum Alibaba eine Filiale in München eröffnet hat: Für deutsche Firmen ist es nämlich gar nicht so einfach, Produkte nach China zu verkaufen. Ein Großteil aller Verkäufe wird über Plattformen von Alibaba oder Konkurrent Tencent abgewickelt. Sie verfügen nicht nur über eigene Bezahlsysteme wie Alipay oder Tenpay, sie wissen vor allem genau, wie chinesische Bestellkunden ticken.

Von Bibra: "Typische Webseiten hier in Deutschland sind vielleicht zwei, drei Seiten lang. Typische Seiten in Asien für das gleiche Produkt sind 20 bis 30 Seiten lang. In China ist der Konsument vielmehr interessiert, etwa an: Wo wird das Produkt hergestellt, zeig mir Bilder vom Gründer der Fabrik. Sie sind fasziniert von der Idee, dass viele Firmen 100 Jahre alt sind – das ist in China unvorstellbar."

So kommt es, dass immer mehr deutsche Firmen ihre Produkte über Alibaba nach China verkaufen. Neben Drogerieketten, bekannten Haushaltswarenherstellern oder Lebensmitteldiscountern ist zum Beispiel auch der FC Bayern mit einem eigenen Shop dort vertreten. "Mia san mia" bleibt unübersetzt, klingt aber für Nichtbayern eh irgendwie chinesisch. Oder?

In China bestellen? Diese sechs Tipps helfen weiter

Natürlich kann man auch aus Deutschland direkt bei chinesischen Anbietern bestellen. Seiten wie "Aliexpress" gibt es sogar in deutscher Sprache. Aber es ist Vorsicht geboten:

Produktfälschungen aus China sind ein großes Problem. Vor allem bei Markenartikeln handelt es sich oft nicht um Originalware. Gefälschte Autoteile oder Elektronikartikel können lebensgefährlich sein. Auch Schuhe, Uhren, Taschen und Kleidung sind oft billige Kopien. Hier gilt: Gesunden Menschenverstand einschalten und sich nicht von allzu günstigen Preisen blenden lassen! Im Zweifel lieber Finger weg!

Einfuhrzoll: Bei vielen Produkten wird noch eine Gebühr für den Einfuhrzoll fällig. Gefälschte Produkte können beschlagnahmt werden. Und es kann passieren, dass man sein Paket persönlich bei der Zollbehörde abholen muss.

Übersetzungen sind oft fehlerhaft, in einem Mix aus Englisch und Deutsch verfasst und lassen daher manches im Unklaren.

Die Bestellung läuft zwar über die chinesische Verkaufsplattform ab – aber Verkäufer ist der Onlineshop selbst. Und den sollte man sich unbedingt genauer ansehen: Wie lange gibt es ihn schon? Wie haben andere Kunden ihn bewertet? Welche Produkte hat er im Angebot?

Geduld ist besonders gefragt bei Bestellungen in China: Lieferzeiten können mitunter viele Wochen betragen. Oft kann man gegen Aufpreis einen deutschen Lieferanten wählen, der schneller liefert und bei dem man den Weg seines Pakets verfolgen kann.

Rücksendung: Will man ein Produkt zurücksenden, muss man es begründen und mit dem Shopbetreiber über die Konditionen "verhandeln". Das ist ungewohnt. Die Bezahlung wird komplett über Alibaba abgewickelt – das heißt: Der Shopbesitzer bekommt erst dann sein Geld, wenn die Ware eingetroffen und der Kunde zufrieden ist.

Bei einer Rücksendung erstattet Alibaba das Geld zurück, sobald die Ware wieder beim Verkäufer in China eingetroffen ist. Das Risiko hält sich in Grenzen; allerdings bekommt man zum Beispiel bereits gezahlte Zollgebühren nicht erstattet. Der Kundenservice ist per Chat in englischer Sprache erreichbar und bietet Hilfestellung.

Lesen Sie hier: Weihnachtsmärkte 2017 in München: Infos zu den Christkindlmärkten