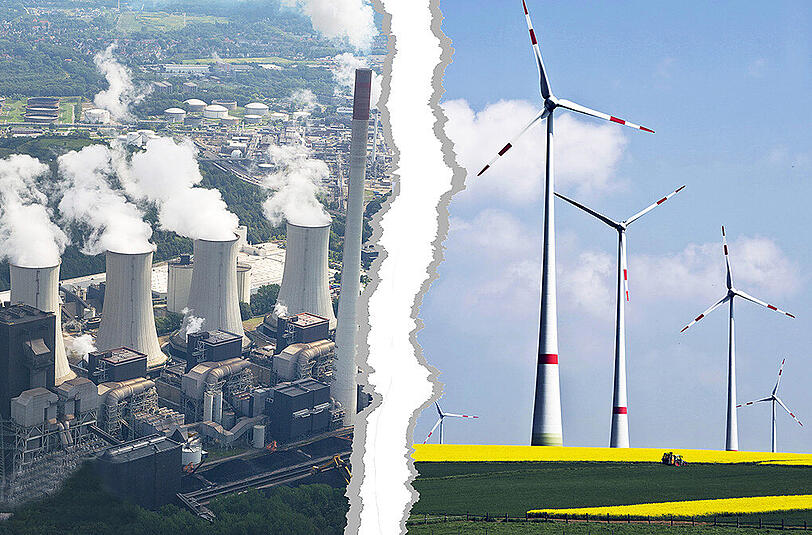

Wind oder Kohle: Wo steht die Energiewende?

München - Weg von Atom, Kohle und Gas. Hin zu Sonne, Wind und Biomasse. Das ist – einfach gesagt – die Energiewende.

Was sie auch ist: ein ewiger Zankapfel für Politiker, Umweltschützer, Industrie, Landbesitzer, Investoren. Denn es geht nicht nur um Atomausstieg und Klimaschutz, sondern auch um viel Geld – und das betrifft jeden, der Strom aus der Steckdose bekommt.

Eben weil es ein oft auch emotional diskutiertes Thema ist, gibt es rund um die Energiewende so manche Behauptungen, die stimmen – und eben auch nicht. Ein Faktencheck:

Die Energiewende macht den Strom teurer

Es stimmt, dass viele Strom-Endkunden wegen der Energiewende mehr zahlen müssen. Das heißt aber nicht, dass der Strom an sich teurer wird. Im Gegenteil: Der sogenannte Börsenstrompreis, zu dem Versorger Strom im Großhandel einkaufen, sinkt seit Jahren drastisch – was etlichen Energiekonzernen enorme Probleme eingebrockt hat. Deutsche Stromkunden müssen zusätzlich aber verschiedene Steuern, Abgaben und Umlagen zahlen – darunter die EEG-Umlage. Diese steigt, wenn die Börsenpreise für Strom sinken.

Lesen Sie hier: So kommt der Strompreis zustande

Der Grund: Wer zum Beispiel einen Windpark betreibt, bekommt für den produzierten Strom – bisher – eine festgeschriebene Vergütung, die über die Umlage finanziert wird. 2016 liegt die EEG-Umlage bei 6,354 Cent pro Kilowattstunde. Die Denkfabrik Agora Energiewende hat errechnet, dass sie im kommenden Jahr auf 7,1 bis 7,3 Cent ansteigen wird – hauptsächlich, weil der Börsenstrompreis weiter sinkt. Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht laut „Stromspiegel 2016“ im Schnitt 4200 Kilowattstunden pro Jahr. Damit zahlt er 2017 ungefähr 300 Euro für die EEG-Umlage.

Durch den Ökostrom-Ausbau gibt es insgesamt zu viel Strom

Inzwischen kommt mehr als ein Drittel des deutschen Stroms aus Öko-Quellen, auch in der Summe steigt das Angebot an Elektrizität. Die heutigen Stromnetze können überlastet werden, denn es kann nur eine bestimmte Strommenge durchlaufen. Und wenn der Wind kräftig weht und die Sonne knallt, dann gibt es in Deutschland mehr Strom, als in die Netze passt. Darauf sind mehrere Antworten möglich: 1. Die Netze müssen ausgebaut werden. 2. Die Erneuerbaren müssen gebremst werden. 3. Atom- und Kohlekraftwerke müssen abgeschaltet werden. 4. Der Strom muss gespeichert werden. 5. Der Stromverbrauch muss sich dem Angebot besser anpassen – über ein sogenanntes Lasten-Management.

Wie Lasten-Management für Privatleute gehen kann, beschreibt etwa die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE): „Die Verbraucher müssen stets über die vorhandenen Stromkapazitäten informiert sein und Anreize zur Anpassung ihrer Stromnachfrage durch entsprechende Tarife und Preissignale bekommen. Zudem müssen sich Haushaltsgeräte wie zum Beispiel Geschirrspülmaschinen, Trockner und Waschmaschinen entsprechend steuern beziehungsweise programmieren lassen.“

Die Energiewende ist gut für den Klimaschutz

Theoretisch ja. „Energiewende ist der Schlüssel für mehr Klimaschutz“, heißt es beim Umweltministerium. Die Grundidee: Erneuerbare Energien ersetzen nach und nach Strom aus fossilen Kraftstoffen – also Kohle, Erdgas und Erdöl. Wenn diese verbrannt werden, entsteht das klimaschädliche Treibhausgas CO2, das zur Erderwärmung beiträgt.

Hintergrund: Das sind die Vielfraße in Küche und Wohnzimmer

Obwohl immer mehr Strom etwa aus Sonnen- und Windkraft produziert wird, bleibt die Kohlestrom-Produktion aber recht konstant. Während der Strombedarf zuhause zunehmend über Erneuerbare gedeckt wird, wird viel Kohlestrom ins Ausland exportiert. Vor allem die Niederlande, Österreich und auch Frankreich beziehen so Strom aus Deutschland. Der Grund: Die Preise für Kohle und für Lizenzen zum CO2-Ausstoß sind niedrig – Kohlestrom bleibt also billig. Kohlekraftwerke verdrängen deshalb klimafreundlichere und flexiblere Gaskraftwerke vom Markt, die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland sind zuletzt leicht gestiegen.

Wenn die Sonne nicht scheint, gehen ohne Kohle die Lichter aus

Bisher gibt es in Deutschland noch genug flexible Kraftwerke, die Engpässe problemlos ausgleichen können. Rezepte für die Zukunft sind das beschriebene Lasten-Management und Stromspeicher: Überschüsse sollen gespeichert und später bei Bedarf ins Netz eingespeist werden. Da ist allerdings noch viel zu forschen und zu entscheiden.

Ein Stichwort ist „Power to Gas“. Dabei geht es um das Speichern von Strom im Gasnetz, die Umwandlung passiert über einen chemischen Prozess. Forscher arbeiten daran, dafür möglichst effiziente und günstige Methoden zu entwickeln. Das Gas kann als Wärmequelle oder Kraftstoff eingesetzt oder in Strom zurückverwandelt werden. Wirtschaftlich ist das noch nicht. Die Strategieplattform „Power to Gas“ der Deutschen Energie-Agentur strebt eine Markteinführung bis 2022 an. Andere Ansätze sind die Flexibilisierung des Strommarkts über Ländergrenzen hinweg, Pumpspeicher, Druckluft-Speicher oder riesige Batterien.

- Themen: