Wuppertal feiert 200. Geburtstag von Friedrich Engels

Wuppertal - Zum 70. Geburtstag erhielt Friedrich Engels in London ein persönliches Geschenk aus der Heimat: Arbeiter aus Solingen verehrten dem "edlen Vorkämpfer für das Proletariat" 1890 ein verziertes und graviertes Taschenmesser.

Der Mitbegründer des Marxismus hatte mit der Utopie die Weltgeschichte radikal verändert. In einer Ausstellung in Wuppertal geht es um das Leben des Revolutionärs Engels, und das Messer wird auch gezeigt.

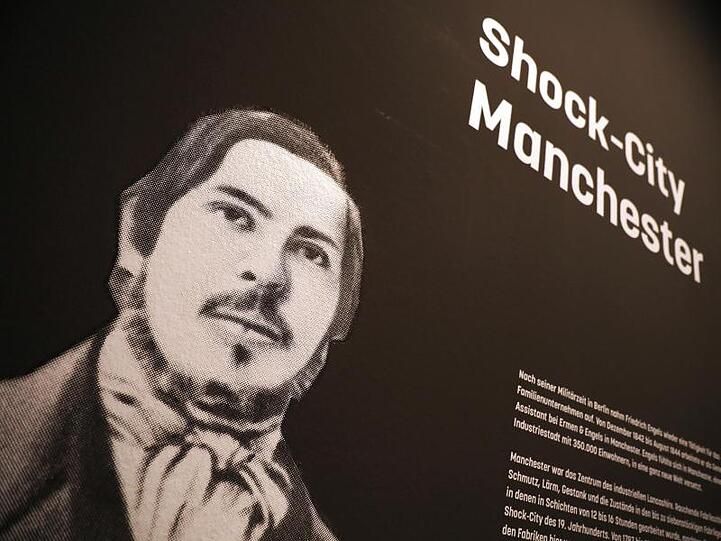

Der Theoretiker mit dem imposanten Schnauzbart kommt in seiner Geburtsstadt wieder zu Ehren: Sein 200. Geburtstag am 28. November 2020 ist Anlass für ein Festjahr für den einst wenig Geliebten. Das herrschaftliche Haus seiner Familie wird renoviert, Engels wird der "berühmteste Sohn der Stadt" genannt. Eine Ausstellung in der Kunsthalle Barmen schildert sein Leben: "Friedrich Engels – Ein Gespenst geht um in Europa" (15.5. bis 20.9.).

Der Titel ist ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest, das Engels (1820-1895) und sein Freund Karl Marx 1848 verfassten und mit dem sie ein Gründungsdokument der kommunistischen Bewegung schufen. "Vergleichbares zu Person und Persönlichkeit war jedenfalls in Deutschland noch nicht zu sehen", erklärt die Stadt selbstbewusst über ihre Schau mit 300 Exponaten.

Engels war widersprüchlich. Er stammte aus einer streng religiösen Fabrikantenfamilie im Tal der Wupper. Der Gegensatz zwischen Gottesfurcht und Arbeiterelend empörte ihn. Er schrieb bissige Texte - und wurde doch brav Kaufmann. Ging - vom Vater gesandt - nach England, wo der Familie ein Teil einer Textilfabrik gehörte, und schrieb das sozialkritische Buch "Die Lage der arbeitenden Klasse in England". Im Revolutionsjahr 1849 stand er dann mit den Revolutionären auf den Barrikaden seiner Heimatstadt, floh ins Exil nach England und ging später dort wieder in die Leitung der väterlichen Fabrik für Nähgarn in Manchester.

"Er hat ein Doppelleben geführt", sagt der Ausstellungsmacher Lars Bluma über den Revolutionär und Geschäftsmann mit großbürgerlichen Vorlieben. Engels trank gern Champagner und ging auf die Fuchsjagd. Er hielt aber ständig Kontakt zum Theoretiker Marx in London, zahlte für den stets in Geldsorgen lebenden Freund und dessen Familie. Nach zwei Jahrzehnten kapitalistischer Arbeit in Manchester war Engels reich, unabhängig und zog in die Nähe von Marx. "Da kann er endlich er selbst sein", sagt Bluma.

Die historischen Zusammenhänge der industriellen Revolution sind der Rahmen der Ausstellung. Große Fotografien in Schwarz-weiß dokumentieren die sozialen Unterschiede. Auch die "dreckige, dunkle Seite der Industrialisierung" solle gezeigt werden, sagt der Kurator. Dicke Bücher wie "Das Kapital" stehen für die theoretische Arbeit.

Von Engels selbst gibt es wenige Exponate: das zarte Taufkleidchen und ein Armband seiner Mutter, in das Haare ihrer neun Kinder eingearbeitet wurden. Mit ihr hielt Engels regen Kontakt, auch mit einer Schwester verstand er sich sehr gut. Die Briefe mit seiner gestochenen Schrift füllen viele Seiten. Das Verhältnis zu seinem Vater war schwierig.

Engels sah Karl Marx als Genie an, er ließ ihm bewusst den Vortritt. Als effizienter Organisator und zahlungskräftiger Freund förderte er dessen Arbeit. Als Marx 1883 starb, machte Engels sich daran, seine Manuskripte zu ordnen und weitere Bände des Hauptwerks "Das Kapital" herauszugeben. "Ohne Engels kein Marx", heißt es in Wuppertal. Kapitalismuskritiker berufen sich noch heute auf die beiden, andere sehen deren Vision einer klassenlosen Gesellschaft als gescheitert an.