Vor zehn Jahren starb Wolfgang Herrndorf

Es gibt diese Bücher, die man einmal liest und nie mehr vergisst. Die man ein zweites Mal liest und ein drittes, so verliebt ist man in sie. Weil in ihnen das ganze Leben konzentriert ist. Weil sie so lustig sind und traurig und einfach alles. Weil sie einen an so viel erinnern. An das, was man erlebt hat. Und all das, was man gerne erlebt hätte.

Wolfgang Herrndorfs "Tschick" ist so ein Buch. Dieser Roman, der einer für Jugendliche ist und einer für alle, ist von einer seltenen Dringlichkeit und schwebt doch immer leicht über den Dingen. Die Rapsfelder, durch die Maik und Tschick in ihrem gestohlenen Lada brettern, die so unterschiedlichen Menschen, denen sie begegnen - das alles wird beim Lesen im Kopf zu Bildern, zu einem Gefühl, das auch noch Jahre später präsent ist.

Vielleicht, weil diese Geschichte in ihrer Offenheit jeden einzelnen einlädt, seine eigene Geschichte darin zu sehen. Und dazu, mal wieder positiv zu denken. Maik hat sein Leben lang von allen gehört, dass die Welt schlecht und 99 Prozent aller Menschen böse sind. Am Ende stellt er fest, dass er auf seiner Reise nur das eine Prozent getroffen hat, das gut ist. "Tschick" ist auch das: eine Erinnerung an das Schöne in einer Welt voller Anforderungen, Warnungen und Katastrophen.

Herrndorf hat diesen - seinen erfolgreichsten - Roman 2010 eilig und in wenigen Monaten fertig geschrieben, nachdem bei ihm ein tödlicher Hirntumor diagnostiziert wurde. Er brachte ihm den Durchbruch als Schriftsteller, auch den finanziellen. Viel Zeit, ihn auszukosten, blieb ihm nicht. Am 26. August 2013 setzte Herrndorf seinem Leben ein Ende, bevor der Tumor das tun konnte.

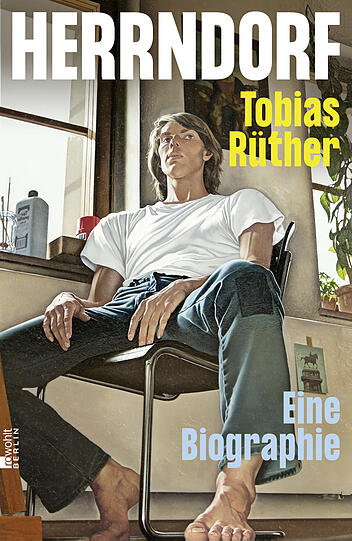

Nun, zehn Jahre später, ist im Rowohlt-Verlag, der zuletzt Herrndorfs literarische Heimat war, eine Biographie über den Künstler und Schriftsteller erschienen. Tobias Rüther, Literaturredakteur der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", geht in "Herrndorf" dem Leben dieses Mannes auf die Spur, das sich selbst ein wenig so liest, als hätte Herrndorf es sich ausgedacht. Ein Leben voll merkwürdiger Wendungen. Wo es am meisten wehtut, wartet die größte Pointe.

Rüther kannte Herrndorf nicht persönlich, hat aber mit vielen Menschen aus dessen Umfeld gesprochen, mit seinen Eltern, seiner Grundschullehrerin, seiner Kindheitsfreundin und eigentlich allen wichtigen Personen in seinem Leben. Mit denen, mit denen es einfach war, und mit denen, mit denen er haderte wie mit seiner Nürnberger Kunstprofessorin, die diesen jungen Mann, der die Techniken der alten Meister studierte und ihrer Perfektion nacheiferte, nicht recht greifen und fördern konnte.

Später sollte Herrndorf erfolgreich Karikaturen unter anderem für die "Titanic" zeichnen, die nicht weniger waren als ausgereifte kleine Kunstwerke. Er funktionierte in Bayern ausrangierte Kruzifixe in Klopapierhalter und Mantelaufhänger um und schummelte den Kanzler Helmut Kohl in Kunstwerke seines Idols Jan Vermeer, in Gemälde von Edward Hopper, Carl Spitzweg oder Caspar David Friedrich.

Seine technische Perfektion, sein Können, das in der Akademie als altmodisch belächelt worden war, machte ihn zur "Allzweckwaffe" in der Redaktion, gab seinen Werken eine Zeitlosigkeit in einer schnelllebigen Welt. Die Zeit, die er in das Malen eines einzigen Buchcovers oder einer Karikatur steckte, machte jeden Job zum schlecht bezahlten. Das, was er ablieferte, war eigentlich unbezahlbar. Und so lebte er bis fast zu seinem Ende ein sehr bescheidenes Leben in einer kleinen Berliner Hinterhofwohnung, unter ihm der "Bumsnachbar", der ihn mit seiner lauten Musik terrorisierte.

Erst kurz vor seinem Ende bezog er eine schöne, helle Wohnung in Wedding mit Blick auf den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal - und notiert in seinem Blog: "Die Routine des Mitallemfertigseins und Jederzeitverschwindenkönnens ist dahin. Erwachen mit herrlichem Blick über rosigen Frühhimmel und gleichzeitig starken Kopfschmerzen jetzt unrelativierbar scheiße."

Wolfgang Herrndorf, der sich selbst lange nicht als Schriftsteller sah, hat sechs Bücher geschrieben. Zwei in den ersten 44 Jahren seines Lebens ("In Plüschgewittern", 2002, und "Diesseits des Van-Allen-Gürtels", 2007) und vier zwischen der Diagnose des Hirntumors im Februar 2010 und seinem Tod im August 2013. Als er erfährt, dass er nicht mehr viel Zeit hat, stürzt er sich in die Arbeit, beschließt, den Jahre zuvor angefangenen Jugendroman "Tschick" noch zu Ende zu bringen. Ein beherrschbares Projekt, wie ihm scheint.

Teilweise schreibt er jeden Tag ein Kapitel, das Buch erscheint nur Monate später. Gleichzeitig beginnt er seinen Blog "Arbeit und Struktur", der posthum in Buchform herauskommen wird. Sein Wüstenroman "Sand" kommt noch zu Lebzeiten in den Handel, das "Tschick"-Spin-off "Bilder deiner großen Liebe" werden seine Vertrauten Marcus Gärtner und Kathrin Passig nach seinem Tod herausgeben. Aus einem gesunden armen Künstler wurde innerhalb eines Jahres nach der Diagnose ein kranker wohlhabender.

Dass "Tschick" in der Bühnenbearbeitung seines Freundes Robert Koall das meistgespielte Stück über mehrere Spielzeiten werden würde, dass es "Die Zauberflöte" und "La traviata" auf die Plätze verweisen würde, hat Herrndorf nicht mehr erlebt. 2014, ein Jahr nach Herrndorfs Tod, fielen Maren Zindel, Dramaturgin beim Rowohlt-Verlag, in einem Interview, das ich mit ihr führte, spontan nur zwei Städte in Deutschland ein, in denen es "Tschick" noch nicht auf die Spielpläne geschafft hatte: Frankfurt und Bielefeld (54 Inszenierungen liefen damals gleichzeitig an deutschsprachigen Theatern).

Das Leben von Wolfgang Herrndorf begann im norddeutschen Garstedt und endete - mit einer Zwischenstation in Nürnberg - in Berlin. Was er erlebte und sah, mit wem er es erlebte, was er las und bewunderte, all das griff er in seinen Bildern und Büchern auf. Tobias Rüther hat die verborgenen Referenzen und Hinweise entschlüsselt, die wiederkehrenden Motive aus seiner Kindheit, spürt Entwicklungen und Konstanten auf.

Am Ende dieser intensiven Biographie wünschte man sich noch mehr Gemaltes und Geschriebenes von diesem Herrndorf, bei dem das Glück und das Unglück immer so nahe beieinander lagen, das Hässliche und das Schöne, das Niederste und das Erhabenste. Und ahnt gleichzeitig, dass es vielleicht gerade das nahende Ende war, das Werke wie "Tschick" in all ihrer Tiefe und Weisheit erst möglich machte.

Tobias Rüther: "Herrndorf" (Rowohlt, 384 Seiten, 25 Euro)

- Themen:

- Helmut Kohl