Tschaikowskys "Pique Dame" im Nationaltheater

Kinder marschieren in Uniform auf. Sie werden kommandiert von einem Kinder-Hauptmann und besingen den Sieg über die Feinde Russlands. Diese Form militärischer Früherziehung kommt einem irgendwie bekannt vor. Aber sie steht so - als verspieltes Idyll - am Anfang von Tschaikowskys Oper "Pique Dame", die keineswegs zur Zeit des Stalinismus oder Neo-Stalinismus spielt, sondern unter der milderen Herrschaft Katharina der Großen.

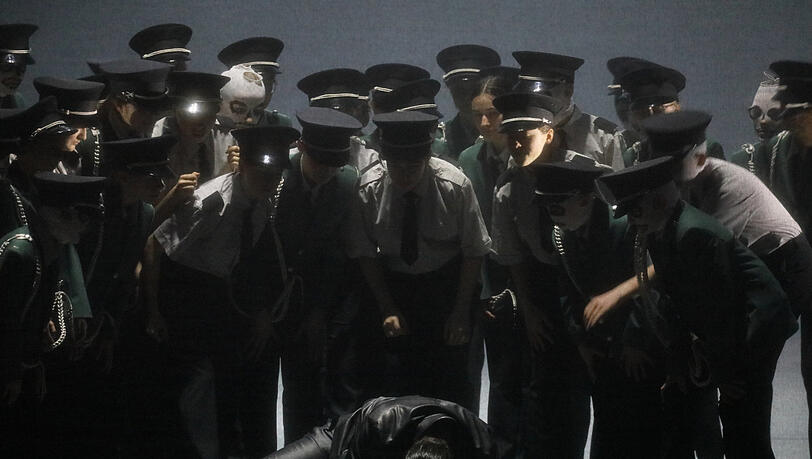

In der Neuinszenierung der Bayerischen Staatsoper spielt die Szene natürlich in der Gegenwart. Hier wird Hermann, die Hauptfigur der Oper, von den Kindern auch noch zusammengeschlagen. Die allgegenwärtige Gewalt soll offenbar alle Verletzungen und Deformationen der Figuren erklären, die in einer mafiös-tristen Welt der Spielhöllen und Prostitution leben, in der alles Menschliche zum Ramsch geworden ist.

Eine leere Bühne voller Klischees

Diese pessimistische Sicht auf das gegenwärtige Russland mag zutreffen. Nur ist sie als Theaterbild extrem verschlissen. Schwarze Lederjacken, Goldketten, Sonnenbrillen, mäßig sitzende Anzüge und nuttige Frauen sind ein ödes Klischee. Und weil die Gewalt auch in einer läppisch-andeutenden Weise gespielt wird und der Regisseur Benedict Andrews mit Massenszenen wenig anfangen kann, erkaltet beim Zusehen bald das Interesse.

Andrews verweigert, für einen Schauspielregisseur typisch, das opernhafte Ornament und setzt ganz auf die Protagonisten. Leider ist Brandon Jovanovich ein allenfalls mäßiger Darsteller und eher unflexibler Sänger, dem in der Premiere mehr als ein Ton verrutscht. Er steht die sehr fordernde Tenor-Hauptrolle durch, aber es ist ihm nicht gegeben, Hermanns verklemmte Schüchternheit, seine Leidenschaft für Lisa und das Abgleiten in die Spielsucht differenziert darzustellen. Und die Inszenierung ist dabei auch keine Hilfe, weil sie diese hochkomplexe Figur von Anfang zu holzschnitthaft als selbstmordbereiten Verlierer versteht.

Laut, aber nicht intensiv

Wenn man nur einen durchschnittlichen Hermann hat, sollte man diese Oper lieber nicht spielen. Auch Asmik Grigorian enttäuscht - zumindest gemessen am nicht ganz nachvollziehbaren Hype um diese Sängerin, die zweifelsohne eine intensive Sing-Schauspielerin ist. Sie betont die fragile Verletzbarkeit, aber sobald es um die Emphase unbedingter Liebe geht, wird sie vor allem laut. Das ist im Nationaltheater immer eindrucksvoll, aber die Lisa ist keine Turandot oder Salome, die sich allein mit Spitzentönen bewältigen lässt.

Individuelle Farben für die Lisa findet Asmik Grigorian nicht, eine Charakterisierung der unterschiedlichen Gefühlslagen findet auch kaum statt. Womöglich ist die Figur für diese auf komplexe Charaktere spezialisierte Sängerin in ihrer unbedingten Liebe auch zu simpel. Die Regie ist leider auch keine Hilfe, wenn sie die Protagonisten im zentralen Duett einfach auf den Souffleurkasten stellt.

Gut besetzte Nebenrollen

Beachtlichen stimmlichen Feinschliff bringt dagegen Boris Pinkhasovich als Lisas abgewiesener Liebhaber Jelezki ein, wenn er seine Arie belcantesk im virtuosen Pianissimo verhauchen lässt. Das ist im eher groben Umfeld sensationell zu nennen, nur nimmt die Regie dieses Angebot leider nicht an: Andrews hält die Figur offenbar für einen langweiligen Blödmann aus einem russischen Funktionärsbüro.

Die kleineren Rollen wie Tomski (Roman Burdenko) und Tschekalinski (Kevin Conners) sind staatsoperntypisch exzellent. Viel spricht auch dafür, die Gräfin der Sphäre der Geisterbahn zu entreißen. Violeta Urmana singt die Rolle fast zu schön. Nur ist die zentrale Szene ihres banal-zufälligen Todes, wenn Hermann ihr das Geheimnis der drei Karten entlocken will, ein diffuses Wasserballett mit vielen Doubles. Und die Glatze der Gräfin ist auch kein Schockeffekt mehr.

Kein Flop, aber auch keine Sensation

Nach der Pause gibt es immerhin eine starke Szene, wenn der zutiefst frustrierte Hermann ausgerechnet im Bordell den Brief seiner Liebsten liest und Reue überwältigt wird. Dann müsste sich das dramatische Tempo beschleunigen, aber leider werden auch die Bilder des dritten Akts durch Großaufnahme der Hauptfiguren voneinander getrennt. Und zur seltsam unvermittelt einbrechenden Erlösungsmusik ist Andrews gar nichts eingefallen - das passt nicht in sein Konzept allgegenwärtiger Gewalt.

Das Bayerische Staatsorchester wirkt schon im Vorspiel bis zur Grenze der Übersteuerung aufgedreht. Danach meidet der Dirigent Aziz Shokhakimov zwar vulgären Krach und begibt sich mit einigem Erfolg auf die Suche nach wahrer Leidenschaft. Aber die Akt- und Szenenschlüsse dröhnen doch sehr übertreiben.

Und so wirkt die Aufführung aus Widersprüchen zusammengestückelt, die sich leider nicht produktiv reiben. Andrews kühlt die Geschichte herunter, der Dirigent kocht sie hoch, die Darsteller bevorzugen mittlere Temperiertheit. Deshalb ist diese Neuinszenierung zwar kein Flop, auf weite Strecken aber eine Enttäuschung.

Wieder am 7., 10., 14., 17. und 20. Februar, Restkarten. Die Vorstellung vom 10. Februar ab 19 Uhr auf staatsoper.tv als Livestream