Theater, Literatur, Kino, ...: Die AZ vergibt die Kultur-Sterne des Jahres

München - Was war außergewöhnlich im Kulturjahr 2017? Damit meinen wir nicht den Kampf um den neuen Konzertsaal oder die Suche nach einem Übergangsquartier für den Gasteig.

Auch dass Martin Ku(s)ej, Intendant des Residenztheaters, nach jahrlangen Spekulationen und Dementis ab September 2019 doch ans Wiener Burgtheater wechselt, soll hier nicht Thema sein. Sondern wir haben unsere Eindrücke des Kulturjahres noch einmal auf uns wirken lassen und mit zeitlichem Abstand überprüft, dann diskutiert und entschieden: Hier sind unsere Favoriten aus Kunst, Musik, Oper, Theater, Literatur, Fernsehen und Film. Zum 45. Mal vergeben wir die AZ-Sterne des Jahres.

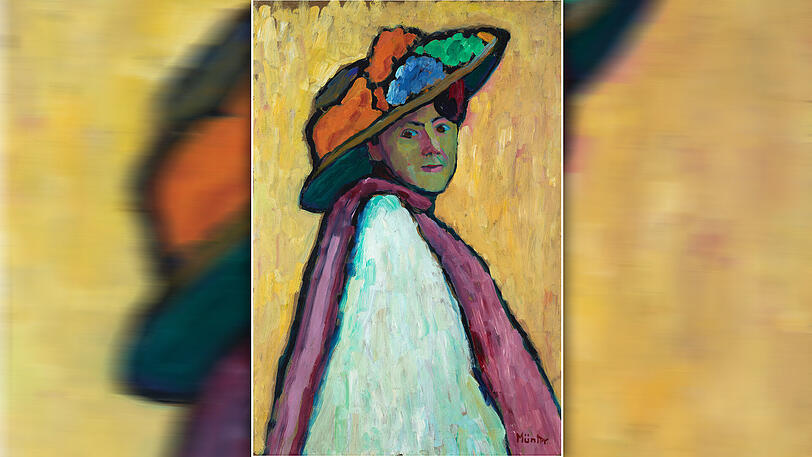

Ausstellung: Gabriele Münter im Lenbachhaus

Na endlich, muss man sagen. Denn sie hat’s ja gekonnt, die immer ein bisschen beleidigt dreinblickende Gabriele Münter. Das beweist die große Retrospektive im Lenbachhaus. Und schön, die Kuratoren Isabelle Jansen und Matthias Mühling zeigen nicht nur die farbintensiven Bilder aus der "Blauen Reiter"-Phase, sondern ein OEuvre, das allein durch seine Vielfalt verblüfft.

Wer hätte gedacht, dass die Münter quasi ohne Ausbildung fabelhaft fotografieren konnte? Damit ging es los. Dann blieb die Künstlerin nicht mehr stehen. Immer wieder hat sie sich gewandelt, mal neusachlich und später wieder abstrakt gemalt. Und dass das Lenbachhaus so sehr mit seinem "Blauen Reiter" auftrumpfen kann, ist auch Gabriele Münter zu verdanken. Sie hat die Werke ihrer Freunde über die Nazi-Zeit gerettet und der Städtischen Galerie alles vermacht.

Pop: folkshilfe

Wo kommt eigentlich der Groove her? Ein Bassist ist bei folkshilfe nirgendwo zu sehen. Die drei jungen Burschen aus Österreich spielen nur mit Schlagzeug, Gitarre und, tatsächlich: Quetschn, also Steirischer Harmonika. Die hat Florian Ritt mit einem Synthesizer verbunden, und so kann er mit der linken Hand einen fetten Bass spielen. Ein Trio mit solcher Besetzung hat es wohl noch nicht gegeben, obendrein singen sie erstklassig dreistimmig.

Das Ergebnis ist etwas, das nur sehr wenige Bands hinkriegen: ein wirklich eigener, origineller Sound. Und noch wichtiger: Ihre Pop-Songs gehen sofort und unwiderruflich ins Ohr. Das neue Album "Bahö", erschienen beim Münchner Label Blanko Musik, verdient den AZ-Stern des Jahres.

Musiktheater: Castelluccis "Tannhäuser"

Theater, das auf Psychologie und das Erzählen einer Geschichte verzichten, löst Widerstände aus. Romeo Castelluccis Inszenierung von Wagners "Tannhäuser" im Nationaltheater hat daher keine Chance auf einen Beliebtheitspreis. Wir mögen sie trotzdem, gerade wegen manch befremdlicher Bilder im Venusberg. Oder im Schlussakt: Da wird der Zuschauer ziemlich rücksichtslos mit der Belanglosigkeit jeder menschlicher Existenz konfrontiert.

Dem Regisseur gelang es, die vielen Ensembles nach dem Sängerkrieg durch Vorhänge in permanente Bewegung zu versetzen. Das traf sich ideal mit der Durchleuchtungsarbeit des Generalmusikdirektors Kirill Petrenko, der die Szenen wie kein Dirigent vor ihm zum Tanzen brachte – mit Sängerdarstellern wie Anja Harteros (Elisabeth), Christian Gerhaher (Wolfram), Georg Zeppenfeld (Landgraf) und Klaus Florian Vogt (Tannhäuser). Dass die Theaterform der Oper auch rituelle Züge hat, gehört zum Wissen fortgeschrittener Besucher. Hier war es sinnlich zu erleben.

Fernsehen: "Das Verschwinden"

Als "Das Verschwinden" beim Filmfest München Premiere hatte, war die Begeisterung groß: Endlich eine deutsche Serie, die mit gefeierten Produktionen aus den USA oder Dänemark mithalten kann! Hans-Christian Schmid erzählt von einer Enddreißigerin (Julia Jentsch) im Bayerischen Wald, deren Tochter (Elisa Schott) nach einer durchfeierten Nacht verschwunden ist.

Da die Polizei nur zögerlich ermittelt, macht sich die Mutter selbst auf die Suche. Leider fand die ARD für die vier 90-minütigen Doppelfolgen keinen herausragenden Sendeplatz. Die Alleinerziehende mit Tochter, ihre Freundinnen aus reichem oder grattligem Milieu: all diese Familien sind hervorragend gezeichnet. Die Figuren sind lebensnah und mehrdimensional wie selten im deutschen Fernsehen. Genau deshalb will man mehr über sie erfahren und bleibt immer nah dran an dieser Studie der deutschen Gesellschaft und der Krimigeschichte.

Ehrenstern: Toni Schmid

Minister kommen und gehen. Der Ministerialdirigent blieb. Toni Schmid war viele Jahre die Graue Eminenz der bayerischen Kunst-Personalpolitik. Über seinen Hang zu Österreichern und Russen wurde gespottet. Er hat Chris Dercon, Kirill Petrenko, Nikolaus Bachler, Martin Ku(s)ej oder Josef E. Köpplinger wechselnden Ministern als Museumschefs, Generalmusikdirektoren und Intendanten vorgeschlagen.

Mit seiner Skepsis gegenüber dem Konzertsaal-Neubau hat er sich bei Mariss Jansons & Co. ziemlich unbeliebt gemacht. Große Fehlgriffe sind ihm aber nicht passiert. Denn die Ein-Mann-Findungs- und Berufungskommission des bayerischen Kunstministeriums bestand aus einem unabhängigen (Quer-)Kopf, der mit vielen Leuten redete. Anfang November trat er in den Ruhestand. Seine Erfahrung bleibt dem Kunstministerium erhalten – beratend und als Verwaltungsratschef der Bayreuther Festspiele.

Tanz: Ksenia Ryzhkova

Es gibt keinen Moment, in dem sie nicht vor Präsenz sprüht. Angefangen bei zerbrechlichen Schönheiten wie Giselle, verliebten Teenagern a la Julia oder Christopher Wheeldons Alice, gefolgt von Yuri Grigorovichs durchtriebener Aegina ("Spartacus") bis hin zu John Crankos trotzig-zänkischer Katherina ("Der Widerspenstigen Zähmung") und zuletzt Christian Spucks Anna Karenina: Ksenia Ryzhkova lebt jede ihrer Partien mit größter Hingabe aus. Sie hat sich seit Igor Zelenskys Direktionsantritt beim Bayerischen Staatsballett in diversen Rolleneroberungen als herausragend wandelbare Interpretin und tolle Partnerin präsentiert. Foto: Hösl

Kino International: "The Square"

Selten hat man Gesellschaftskritik so elegant und spannend erlebt wie im skandinavischen Film von Ruben Östlund. Dabei ist unser satirisch angeregte Lachen im Kino hoffentlich auch selbstkritisch. Denn im Film über einen politisch korrekten, modernen Museumsdirektor, wird unsere bequeme, nie praktisch gelebte, aber sich moralisch überlegen fühlende Liberalität hart herausgefordert. Alle bekommen ihr Fett weg: Der Kunstbetrieb, der mit einem pseudo-bedeutungvollen Jargon unverständliche Kunst aufbläst und abhängig ist von Millionärssponsoren. "The Square" ist aber kein diskret-charmantes Bourgeoisie-Bashing, sondern witzig, geistreich, kunstvoll. Und auch die Underdogs werden nicht romantisiert. Foto: Alamode

Kino Deutscher Film: "Die beste aller Welten"

Genaugenommen ist der Film des Salzburgers Adrian Goiginger österreichisch, aber eine deutsche Koproduktion. Erzählt wird eine Kindheit zwischen Fürsorglichkeit und Drogenrausch, zwischen Unordnung und Not, aber auch voller Liebe, Lust am Abenteuer und Fantasie – alles aus der Perspektive eines Buben (Jeremy Miliker). Er beobachtet den verzweifelten Kampf seiner Mutter (Verena Altenberger) gegen ihre Heroinabhängigkeit, Streitereien, Dealer und Kleinkriminelle. Die Hommage des Regisseurs an seine mit 39 Jahren verstorbene Mutter geht unter die Haut. Ihre Versuche, clean zu werden und ihren Sohn vor der rauen Realität zu schützen, sind anrührend, wie seine Versuche, ihr zur Seite zu stehen. Foto: Filmperlen

Kabarett: Timo Wopp

Bevor er Kabarettist wurde, war Timo Wopp Jongleur im Cirque du Soleil. Gegenwärtig tourt er mit seinem zweiten Programm "Moral - Eine Laune der Kultur" als ein Wortjongleur, der die politische Lage sogar mit fliegenden Bowlingkugeln erklären kann. Trotz seiner Erscheinung als Schwiegermutters Traum ist Wopp eine Fachkraft für Boshaftigkeit und watscht ein unaufmerksames Publikum mit Sätzen wie "Niveau sieht von unten aus wie Arroganz" ab. Dahinter steckt aber ein sensibler Menschenfreund.

Schauspiel: Wartesaal

Exil" ist der dritte und letzte Teil des Zyklus’ "Wartesaal" von Lion Feuchtwanger. Der Münchner Schriftsteller wusste, worüber er schrieb, denn er durchlebte das Exil in Paris selbst. Unter dem Titel der Trilogie inszenierte Stefan Pucher den Roman an den Kammerspielen – nicht ohne den Blick auf den Rechtsruck in Europa sowie mit großem Respekt vor Feuchtwangers luzider Sprache und seinem tiefen Verständnis für die Figuren. Pucher entwickelte eine szenische Rezitation, für die in zwei ineinander geschachtelten Guckkästen von Barbara Ehnes ein dichter Erlebnisraum entsteht. Vor allem aber ist "Wartesaal" ein Fest für 15 Schauspieler in 23 Rollen. So beeindrucken Annette Paulmann als Erzähler, Samouil Stoyanov als Redakteur einer Exilantenzeitung, Jochen Noch als Nazi-Offizier oder Julia Riedler und Walter Hess mit prägnanten Auftritten in einer Vielfalt von Rollen. Foto: Declair

Kinderbuch: "Sibylla und der Tulpenraub"

Igittigitt! Kleine Mädchen sind auf Raupen nicht gerade gut zu sprechen. Das war vor 300 Jahren kaum anders. Umso erstaunlicher erscheint uns der Forscherdrang der Maria Sibylla Merian. Alles was krabbelt, wuselt und schwirrt, zog sie magisch an. Übrigens schon in ganz jungen Jahren. Deshalb ist Sibyllas Leidenschaft der ideale Stoff für ein Kinderbuch mit vielen Bildern von Blumen – damit ist die Merian berühmt geworden – und Insekten. Doch man muss auch den richtigen Dreh finden wie die Illustratorin Benita Roth, die mit "Sibylla und der Tulpenraub" in ein wunderbares Abenteuer entführt. Das Büchlein ist nicht das erste aus der Bilderbanden-Reihe des Seemann Henschel Verlags, das einen Stern verdient (14,95 Euro).

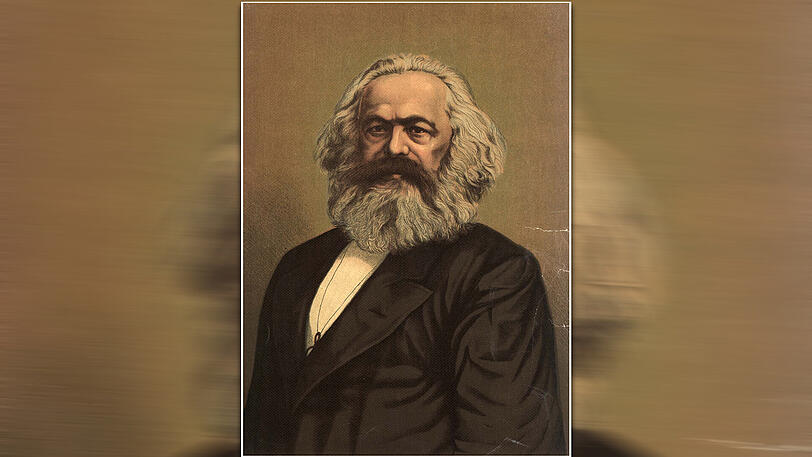

Sachbuch: "Marx – der Unvollendete"

Der politische Murks, der fälschlicherweise unter seinem Namen veranstaltet wurde, hätte das cholerische Temperament von Karl Marx besonders befeuert. Warum aber nehmen selbst Neoliberale seit dem letzten Finanzcrash Karl Marx wieder sehr ernst? War der Kommunismus nicht Ende des letzten Jahrhunderts mit dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion endgültig gestorben?

1818 wurde der Autor ("Manifest der Kommunistischen Partei", "Das Kapital") geboren. Im Jubiläumsjahr wird so wild über ihn diskutiert werden wie schon lange nicht mehr. Jürgen Neffe hat mit "Marx – Der Unvollendete" (C. Bertelsmann) eine fesselnde Biografie verfasst, die sehr verständlich und detailliert in Marx’ Leben und Denken einführt. Entstanden ist dabei nicht nur ein großes Geschichtsbuch, sondern auch der Versuch, zu hinterfragen, welche von Marx’ Gedanken heute mindestens so aktuell sind wie zu seinen Lebzeiten. Neffes Biografie ist die beste Vorbereitung für das Marx-Jahr.