Sechs Jahre Literatur-Knappe

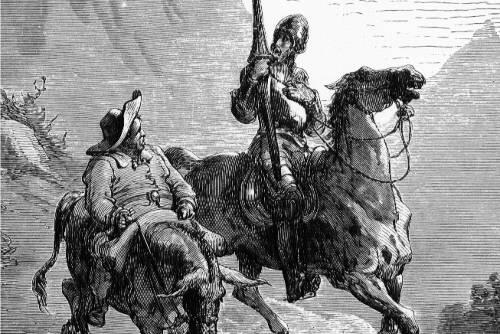

Kein Buch hat die spanische Kultur so geprägt wie die Geschichte des Mannes, der sich sein Hirn durch die Lektüre von Ritterromanen vernebelte. Thomas Mann mochte ihn, Nabokov nicht – Susanne Lang hat „Don Quijote“ neu übersetzt.

Direkt nach seinem Erscheinen im Jahr 1605 wurde Miguel Cervantes’ Roman „Don Quijote“ ein Erfolg. Kein Buch hat die spanische Kultur so geprägt wie die Geschichte des Mannes, der sich sein Hirn durch die Lektüre von Ritterromanen vernebelte. Zweihundert Jahre nach der Übersetzung durch Ludwig Tieck, der den „Don Quijote” zum entscheidenden Werk der Romantik machte, hat Susanne Lange das fast 1500 Seiten starke Stück Weltliteratur komplett neu übersetzt.

AZ: Frau Lange, wie viele Jahre hat Sie der Don Quijote begleitet?

SUSANNE LANGE: In diesem Herbst sind es sechs Jahre. Auch wenn ich das Gefühl habe, als würden Ritter und Knappe schon immer neben mir herreiten.

Hat man als Übersetzerin heute noch Ehrfurcht vor dem großen Namen Tieck, oder gibt die zeitliche Distanz eine Menge Freiraum?

Tieck und andere meiner Vorgänger haben Großes geleistet, doch kann man sich dem Roman heute, wie mir scheint, von einer ganz anderen Seite nähern: von der Sprache her. Der tiefere Witz des „Don Quijote“ liegt im sprachlichen Detail, das bisher oft im Hintergrund stand. Es kam mir also weniger auf die zeitliche Distanz zu Tieck als auf die Nähe zu Cervantes und seiner Sprache an.

Gehört zum Lektüre-Erlebnis des „Don Quijote“ nicht die sprachliche Patina dazu?

Aber nein oder, besser gesagt, nur in einer Hinsicht: Wenn Don Quijote so redet wie in den Ritterromanen. Cervantes hat ein für seine Zeit sehr modernes Spanisch geschrieben, und jede Manieriertheit war ihm zuwider. Deshalb wäre ein künstlicher Stil des „mich-will-es-bedünken“ falsch. Bei Don Quijotes Ritterjargon hat man allerdings die Chance, im künstlich Altertümlichen zu schwelgen, denn genau so sind diese Passagen auch bei Cervantes. Das Wichtige und Komische bei ihm ist die Fallhöhe zwischen Ritterstil und alltäglicher Figurensprache.

Sie werden wohl auch nicht alle Anspielungen auf Sprichwörter oder Redewendungen des frühen 17. Jahrhunderts verstanden haben.

So viel wurde über den „Don Quijote“ geforscht, dass sehr viele Fragen inzwischen geklärt sind. Was die auch heute noch dunklen Stellen anbelangt, ist man auf die Intuition angewiesen. Doch gerade als Übersetzer ist man da gut gewappnet, weil man dem Autor ja wahrhaftig Wort für Wort folgt und ein spezifisches Gefühl für den Stil und das Gemeinte entwickelt.

Gab es Momente der Verzweiflung?

Natürlich. Nicht nur beim Forschen nach Anspielungen und Begriffen, sondern z.B. auch beim Ringen um Wortspiele, die einen tagelang nicht mehr loslassen. Da muss man in die tiefsten Schichten der deutschen Sprache hinabtauchen. Wenn man dann mit besonderen Fundstücken zurückkommt, werden die Verzweiflungs- zu Glücksmomenten. Da freut man sich dann etwa über Wörter wie „bengeln“ und „ablausen“ für „prügeln“.

Was bewundern Sie am Werke Cervantes’?

Die Genauigkeit, mit der er seine Figuren anhand der Sprache zu charakterisieren versteht. Die kleinste Nebenfigur gerät ihm so lebendig, dass man sie auch 400 Jahre später noch leibhaftig vor sich sieht, ob es nun ein Edelmann, ein Maultiertreiber oder eine Prostituierte ist. Auch die Struktur des Romans ist sehr modern: Ein Buch, dessen ersten Teil die Figuren im zweiten Teil bereits gelesen haben, bietet heute noch Stoff, um über die Beziehung von Fiktion und Wirklichkeit nachzudenken.

In Spanien wurde der 400. Geburtstag des „Don Quijote“ groß gefeiert. Aber wird er auch gelesen?

Ich fürchte, nein. „Don Quijote“ gehört zu den Klassikern, die oft als gelesen verbucht werden, auch wenn man nur eine ungefähre Vorstellung von ihnen hat. Das ist besonders schade, da ja die altbekannten Abenteuer gerade das Unwichtigste an dem Roman sind. Der Witz entsteht vor allem aus den unterhaltsamen Dialogen von Ritter und Knappe. Die Übersetzer haben die Chance, den Witz und die Anspielungen so zu übertragen, dass sie auch heutige Leser zum Lachen bringen.

Volker Isfort

„Don Quijote von der Mancha“ (Hanser, 2 Bände, 68 Euro)

- Themen:

- Thomas Mann