Loriot und die Deutschen

Loriot ist Allgemeingut. Viele Zitate sind zu geflügelten Worten geworden: Egal ob "Früher war mehr Lametta", das "Jodeldiplom", der "Kosakenzipfel" oder "Die Ente bleibt draußen!": Stets werden zumindest bei den Älteren im Kopf die dazugehörigen Sketche lebendig, von der grotesken Familienweihnacht bei den Hoppenstedts bis zum absurden Hahnenkampf zwischen den Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner in der Hotelbadewanne. Sicher gibt es auch andere Ikonen des deutschen Humors der Nachkriegszeit: Heinz Erhardt etwa, oder - etwas später - Otto Waalkes und Dieter Hallervorden. Aber während die Meinungen über deren Humor auseinandergehen, scheint die Verehrung für den Erfinder der knollennasigen Figuren umfassend: Alle lieben Loriot.

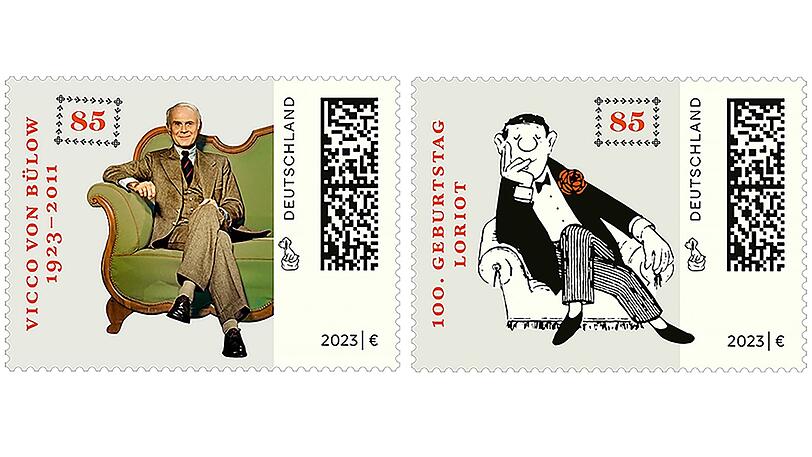

Dieser Erfolg ist erklärungsbedürftig. Denn dem vor hundert Jahren in Brandenburg an der Havel als Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow geborenen Loriot war eine Karriere als Humorist gewiss nicht in die Wiege gelegt. Er entstammte einem alten mecklenburgischen Adelsgeschlecht, und traditionell hätte wohl eher eine militärische Offizierskarriere machen sollen. Tatsächlich war er während des Zweiten Weltkriegs Oberleutnant bei den Panzergrenadieren, stand aber der nationalsozialistischen Ideologie skeptisch gegenüber, und dies schon bevor sein jüngerer Bruder noch kurz vor Kriegsende fiel.

Diese Distanz zu Erwartungen von außen blieb zeitlebens typisch für ihn: Trotz größter Geldnot entschied er sich nach dem Krieg für ein Kunststudium. Und obwohl ihm seine preußische Herkunft wichtig war, lebte er in Ammerland am Starnberger See, wo er sein Haus im Stil eines brandenburgischen Herrenhauses errichten ließ.

Vieles spricht dafür, dass es gerade diese Unangepasstheit und die ihr innewohnenden Widersprüche waren, die auf lange Sicht zu seinem großen Erfolg beigetragen haben. Denn sie ermöglichten ihm eine Außenperspektive auf die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, die von keinen Rücksichten auf irgendwelche Gruppenzugehörigkeiten oder politischen Lager getrübt war. Wenn es, wie der Historiker Christoph Stölzl einmal halb ernst behauptet hat, zum Schreiben einer Geschichte der Bundesrepublik eigentlich genüge, das Gesamtwerk Loriots zu Rate zu ziehen, dann lag das maßgeblich daran: An seinem genauen, fast schon ethnografischen Außenblick auf die Menschen und das Land in den Jahrzehnten des Wiederaufbaus nach dem Krieg.

In der Bundesrepublik zeichnete sich diese Zeit durch eine gewisse Janusköpfigkeit aus: Einerseits modernisierte sich die Gesellschaft rapide: Das "Wirtschaftswunder" brachte Wohlstand und Überfluss, moderne Medien wie das Fernsehen revolutionierten den Alltag ebenso wie Supermärkte, Autos und die wachsende Freizeit. Andererseits wirkte der Bruch von 1945 noch lange nach. Traditionelle Identitäten standen nicht mehr zur Verfügung, allen voran der Bezug auf Deutschland als ungeteilte Nation. Die vom Chaos des Krieges und des Zusammenbruchs geprägten Deutschen suchten daher zunächst Halt in konservativen Ordnungsvorstellungen. Das führte zu einer auf Dauer wenig tragfähigen Mischung aus schneller Modernisierung und rückwärtsgewandter Kultur.

Besonders in den frühen Werken war es eben diese Konstellation, die Loriot satirisch aufs Korn nahm: Er zeichnete Bilder einer Gesellschaft ohne ein Fundament aus Tradition, die orientierungslos durch die modernen Zeiten stolperte und dabei meist ebenso krampfhaft wie vergeblich versuchte, Ordnung, Kontrolle und die Fassade bürgerlichen Anstands aufrecht zu erhalten: Loriots 1968 erschienener "Großer Ratgeber" parodierte das Genre der Benimm- und Ratgeberliteratur und dessen merkwürdig sinnentleerte Sprache. Im TV-Sketch "Zimmerverwüstung" von 1976 mündete der zwanghafte Versuch, ein modernes Bild geradezurücken, im völligen Chaos.

Auch die Prüderie und Bigotterie der Adenauer-Ära war ein wiederkehrendes Ziel seines Spotts. Seine erste Sendung bei Radio Bremen nannte er "Loriots sauberer Bildschirm": eine Anspielung auf die Mitte der 1960er Jahre gegründete Initiative "Aktion saubere Leinwand", die sich gegen die Darstellung von Nacktheit und Sexualität im Film richtete. Erkennbar hatte er Spaß daran, mit sinnfreien Nacktszenen und anzüglichen Doppeldeutigkeiten zu provozieren.

Neben den hilflosen Versuchen seiner Zeitgenossen, mithilfe von Konventionen und Moralvorstellungen ihre bürgerliche Identität und Ordnung zu festigen, waren stets auch die zweifelhaften Segnungen der Moderne Thema: Bei Loriot ging es um verlogene Werbung, sinnlosen Konsum, fragwürdige kulturelle Leistungen der Massenmedien oder die problematischen Auswüchse von Autoverkehr und Massentourismus. Auch in den Fernseharbeiten aus den siebziger Jahren sind diese Themen noch sehr präsent: Man denke nur an die Staubsauger- und Weinvertreterbesuche bei Familie Hoppenstedt oder die durch eine Betonwüste irrende Touristenfamilie auf der Suche nach dem Strand. Seine Komik folgte insofern einer damals weit verbreiteten konservativen Skepsis gegenüber dem schnellen technischen, sozialen und kulturellen Wandel.

Zugleich war auch Loriots Werk selbst von der zeittypischen Spannung zwischen modernen Formen und konservativer Botschaft geprägt. Denn sein Durchbruch beruhte auch darauf, dass seine modernisierungskritischen Satiren in populärkulturellen Medien und Formaten erschienen, die nicht Teil der anerkannten Hochkultur waren. Bekannt wurde er vor allem mit Karikaturen und Texten in auflagenstarken Illustrierten wie "Quick" und "Stern". Seit den 60er-Jahren kamen Moderationen, Trickfilme und Sketche für das Fernsehen hinzu - das nun wichtigste Medium. Gemeinsam war ihnen, dass Vertretern der Hochkultur auf sie herabblickten. Auch hier entzog Loriot sich also den Wertmaßstäben seiner Umwelt. Erst viel später näherte er sich mit Kinospielfilmen und Theaterarbeiten auch formal immer mehr der bildungsbürgerlichen Kultur. Nebenbei zeigt sich hier die ungewöhnliche Breite seiner Begabung: Im Laufe seiner Karriere war er nicht nur als Zeichner erfolgreich, sondern wurde auch als Autor, Moderator, Schauspieler und Regisseur gefeiert. Er erfand sich immer wieder neu.

Loriot war nicht unpolitisch. Vor allem in seinen frühen Werken finden sich politische Positionierungen: Wiederkehrende Themen sind unter anderem Kritik an Militarismus und atomarer Hochrüstung, am deutschen Autowahn und der Verharmlosung der Atomenergie. Aber wollte man ihn politisch einordnen, so würde man neben seinem konservativen Grundzug auch auf liberale, sozialdemokratische und grüne Facetten stoßen. Tatsächlich konnte er mit Etiketten wie "links" und "rechts" nichts anfangen. Das schloss Kritik am Politikbetrieb nicht aus: Immer wieder parodierte er dessen Phrasenhaftigkeit und Selbstbezogenheit, den Opportunismus von Politikern und den unappetitlichen Stil der politischen Diskussionen. Aber die Kritik blieb stets auf einer allgemeinen Ebene. Offene politische Parteinahme, wie sie etwa die Satiriker-Kollegen von der "Neuen Frankfurter Schule" vollzogen, hat er vermieden. In den späteren Arbeiten traten politische Themen noch weiter in den Hintergrund. Mehr und mehr schienen sie nur als weiteres Feld von gescheiterter zwischenmenschlicher Kommunikation, einem Motiv des späteren Loriot, das freilich meist im Privaten angesiedelt war. Diese Zurückhaltung passte gut in die frühe Bundesrepublik, deren Bevölkerung sich nach der Überpolitisierung des NS-Staats durch Politikverdrossenheit und die Flucht in ein traditionelles, harmonisierendes Politikideal auszeichnete. Seine eher allgemeine Kritik am Politikbetrieb entsprach solchen Vorstellungen und der Ablehnung gegenüber parteipolitischen Auseinandersetzungen. Loriots lager- und altersübergreifende Beliebtheit seit den achtziger Jahren dürfte auch hier eine ihrer Wurzeln haben.

Es gibt also einige Aspekte, die erklären können, warum Loriot heute für Viele als Inbegriff des deutschen Humors schlechthin gilt. Aber dies sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Verhältnis der Deutschen zu Loriot am Anfang eher schwierig war. Seine Weigerung, sich an konventionelle Erwartungen anzupassen und die Vorbehalte gegenüber Kunstformen wie Comics und Karikaturen sorgten dafür, dass seine frühen Arbeiten zunächst keineswegs auf ungeteilte Zustimmung stießen. Das betraf etwa die für den "Stern" 1953 entstandene Reihe "Auf den Hund gekommen", deren Komik darauf beruhte, dass die Rollen von Menschen und Hunden konsequent vertauscht waren. Leser empfanden die Reihe damals als "ekelerregend und menschenunwürdig", als "eine starke Herabsetzung des homo sapiens" und fragten, wann die "scheußlichen, menschenverhöhnenden Hundewitze" endlich verschwänden. Der Protest war so stark, dass Chefredakteur Henri Nannen die Serie nach nur sieben Folgen aus dem Blatt warf. Kein deutscher Verlag wollte die Zeichnungen damals drucken, sie erschienen daher im Schweizer Diogenes-Verlag, dem Loriot danach lebenslang treu blieb. Noch bis in die 70er-Jahre wurde seine Ironie oft nicht verstanden, seine Arbeiten bisweilen als "seelisch geschädigt" oder jugendgefährdend geschmäht. Als besonderer Stein des Anstoßes erwies sich der schwarze Humor seines Gedichtes "Advent", das sogar Rufe nach dem Staatsanwalt auslöste.

Wahrscheinlich war es der genaue, distanzierte und ironische Blick auf die Nachkriegsgesellschaft mit ihren inneren Widersprüchen, den manche anfangs schlecht ertrugen. Offensichtlich brauchte es eine gewisse Zeit, bis die Deutschen nach dem Krieg über sich selbst lachen konnten. Der Weg auf den Olymp des bundesdeutschen Humors erwies sich für Loriot somit als lang und bisweilen steinig.

Oder wie er es selbst formuliert hat: "Es muss in der Bundesrepublik bestürzen, dass der deutsche Humor, als Qualitätserzeugnis einst auf dem Weltmarkt führend, heute kaum 0,02 Prozent der Exportquote ausmacht."

- Themen: