Poesie und Platten

München - In weiter Ferne, so nah: 1979: Margret Thatcher verkündet den Totalindividualismus und Turbokapitalismus mit dem Satz: "There is no such thing as society!" Gesellschaft? Gibt es nicht, also bereichern sie sich!

Um doch noch die Welt (und Gesellschaft zu retten) gründen die Grünen sich als Bundespartei 1980. 1982 erklärt Helmut Kohl die "Kapitulation vor dem (linksradikal, flower-powerigen) Zeitgeist für beendet mit einer "geistig moralischen Wende".

Wozu Franz Josef Strauß gleich mal Wasserwerfer und Gummigeschosse einsetzt, 1985 in Wackersdorf. Und Peter Gauweiler auf die brutalen Schwarzen Sheriffs setzt und Lager für HIV-Positive vorschlägt.

"Wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, hat sie nicht erlebt"

Gleichzeitig aber gründen sich viele soziale, urbane Gruppen - und so stehen in der Ausstellung "Pop Punk Politik - Die 80er Jahre in München" auch Überschriften wie "Gefühl und Härte", "Mode und Verzweiflung".

Und zu Beginn der enigmatische Satz von Falco: "Wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, hat sie nicht erlebt" - denn sie waren ein Rausch, der für viele auch früh tödlich endete, nicht zuletzt auch wegen Aids.

München war Avantgarde

Das sind alles Aspekte, die die Ausstellung in der Monacensia behandelt, auf München runterbricht - und siehe da: München war Avantgarde, auch wenn gesprüht wurde: "Züri brännt, München pennt!"

Ausgangspunkt in den Räumen des Hildebrandhauses in Bogenhausen - als literarisches Gedächtnis der Stadt - ist das geschriebene Wort: die Textformen der Subkultur in München.

Die Ausstellung wird online weitererzählt

Und den Ausstellungsmachern, Ralf Hormann und Sylvia Schütz, ist es wichtig, dass dabei das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Denn jeder, der noch etwas beizutragen hat, kann und soll das tun.

Die Absicht ist es, dass die Ausstellung im Netz weitererzählt wird. Der Hashtag #poppunkpolitik ist gestartet. Erwartet werden Reaktionen aller Art bis hin zu Schenkungen für das Archiv.

Im ersten Stockwerk befinden sich Sitzgelegenheiten und ein größeres Bücherregal mit Titeln, die den Kuratoren wichtig sind.

Eine Stimmung des Aufbruchs trifft auf Desillusion

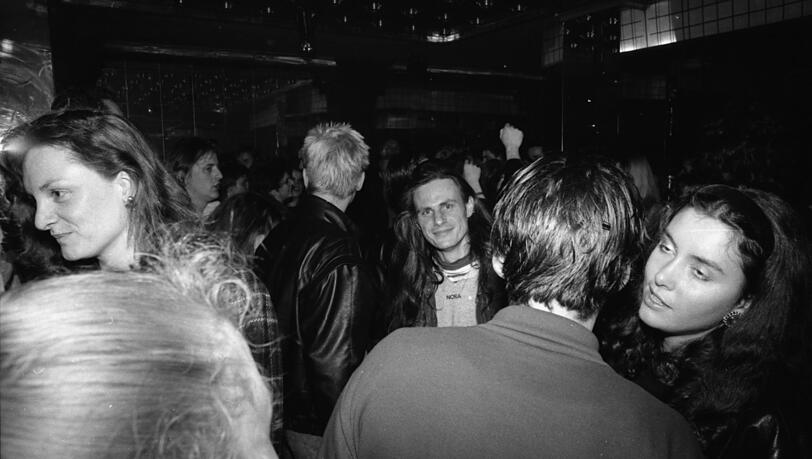

Viele Aufnahmen von Andrea Hagen und Volker Derlath zeigen eine Stimmung des Aufbruchs einerseits, Desillusion und "No Future" andererseits.

Es entstanden aber auch Initiativen, die bis heute Bestand haben. Beispielsweise das erste Bürgerzentrum Münchens, die Glockenbachwerkstatt oder der erste Independent-Plattenladen Optimal Records in der Kolosseumstraße.

"Wichtig war immer, selber Dinge in die Hand zu nehmen und nicht zu warten, auf was, was eh nicht kommt", sagt Optimal-Gründer DJ Upstart.

Literatur von unten

Ein Bewerbungsschreiben, ein Brief aus dem Gefängnis, ein Lebenslauf, Buch- und Plattenbesprechungen, Alltagsgeschichten, Gedichte, Comics, Songtexte, Essays, Romane, Pamphlete, Manifeste, Glossen und Kolumnen in Zeitschriften - all das wird als Originale gezeigt.

Es handelt sich um Literatur von unten und damit von eher unbekannten Autoren. Es sind oft Proteste gegen das Eliteschreiben, wilde Punk-Botschaften, Journalismus von Betroffenen, die selbst über ihr eigenes Leben berichten.

Influencer ihrer Zeit

Die Xerox-Kopiermaschine ist das Produktionsmittel für eine selbstbestimmte Kultur. Die Ausstellungsmacher sehen in dieser Arbeitsweise eine Vorwegnahme des heutigen Schreibens in sozialen Medien und weisen auf die damalige Kolumnenfülle als Vorstufe der gegenwärtigen Bloggerszenen hin.

Die Blattmacher von damals sind die Influencer ihrer Zeit, auch wenn die Auflagen oft verschwindend klein sind.

Und wer durch die Ausstellung geht, wird die spezielle Ästhetik der gebastelten, kopierten, zusammengeschnittenen, kopierten "Fanzines" - also Szene-Zeitschríften - wiedererkennen als Zeitdokumente, an die man sich auch bis hin zu Schülerzeitungen erinnert.

Wesentliche Impulse in der Genderfrage

In der Genderfrage entstehen in München in den 80ern wesentliche Impulse: Herausragend ist eine große Wand-Vitrine für das Werk von Rabe Perplexum.

Ebenso ausführlich wird die Bedeutung Cora Frosts für die Subkultur im Millionendorf gewürdigt. Gustl Angstmann, der erste bekennende schwule Autor in München, ist mit seinen Büchern und seiner Kolumne "Der Grantler" in der Zeitschrift "Südwind" vertreten.

Vorherrschend sind subliterarische Texte, die sich mit Gewalt und Liebe, mit Militär und Zärtlichkeit vor dem Hintergrund der RAF auseinandersetzen.

Poeten bewaffnen sich mit "Wörtern wie Steine" und protestieren gegen den Kapitalismus und das System.

Ein Fanzine zelebriert Münchner Punk

Es soll Härte gezeigt werden, Krawall ist angesagt, aber die Gefühle dürfen nicht verloren gehen. Im Fanzine "Die Einsamkeit des Amokläufers", herausgegeben von Lorenz Lorenz (Lorenz Schröter), wird Münchner Punk vielfältig zelebriert.

Das Literatur-Fanzine "Die Luxuslüge" wird zunächst von Punks produziert, später zunehmend von Literaten übernommen. Die Zeitschrift "Mode und Verzweiflung" irritiert durch Ironie und eine überaffirmative Strategie statt Anti-Haltung.

Diese Veröffentlichungen abseits vom Mainstream werden vom Feuilleton kaum beachtet und entsprechend selten archiviert. Hier füllt die Monacensia nun eine Lücke.

Subkultur als Sprungbrett in die Hochkultur

Die Ausstellung zeigt die damalige Subkultur auch als Sprungbrett in die Hochkultur: Andreas Neumeister schreibt eine Kolumne im "Blatt" und veröffentlicht dann seinen Roman "Äpfel vom Baum im Kies" bei Suhrkamp.

Auch Rainald Goetz veröffentlicht zunächst in alternativen Blättern, bewegt sich kaum auf den Tanzflächen der Münchner Clubs und Diskotheken, bleibt beobachtender Beisteher mit dem Bierglas in der Hand - und seziert danach im Roman "Irre" die Münchner Szene.

Der dritte im Bunde der Sub-Isar-Autoren bei Suhrkamp ist Thomas Meinecke, dessen Schaffen als Herausgeber von "Mode und Verzweiflung" und als Gründer der Band F.S.K. (Freiwillige Selbstkontrolle) großformatig gezeigt wird.

Das Büro Alba gestaltete die Wände

Präsentiert wird auch die Band ZSD (Zielstrebige Degeneration oder ironische Übernahme des Titels der so genanten Schwarzen Sheriffs in München, dem Zivilen Sicherheitsdienst).

Für das grafische Gefühl in den Räumen der Monacensia sorgte das Münchner Kreativstudio Büro Alba: Die Wände wurden mit Collagen gestaltet, die an eine WG in den 1980er Jahren erinnern.

Handschriftliche Anmerkungen, künstliche Kopierstreifen, Pfeile oder kleine Zeichnungen verbinden die Exponate. In einem DIY-Raum (Do it yourself) steht eine Buttonmaschine bereit.

Ein Kopierer war geplant, scheiterte aber bisher an den Hygieneregeln, was sich bald ändern wird.

Keine hierarchische Gliederung

Die Ausstellung ist nicht hierarchisch gegliedert: Wie Wurzelgeflechte wachsen die Themenstränge in alle Richtungen, verzweigen und überschneiden sich.

Es gibt keine vorgegebene Reihenfolge, keinen geordneten Rundgang wie in herkömmlichen Museen. Das erscheint auf den ersten Blick verwirrend, ist aber auch Spiegel der Ungeordnetheit der porträtierten Subkultur.

Und wenn man von einzelnen Akteuren und ihren Texten zuvor noch nichts gehört hatte, ist man vor manchen Vitrinen auch etwas allein gelassen - immerhin mit Bildern und Texten, aber wenig weiteren Erläuterungen.

Ein Teil-Abschied von klassischen Jubiläumsausstellungen

"Dies ist unsere erste Ausstellung nach der Methode der kuratorischen Feldforschung", sagt Anke Buettner, die Leiterin der Monacensia: "Wir verabschieden uns damit sozusagen von einer hauptsächlich am Zeitstrahl orientierten Kuratierung."

Es ist auch ein Teil-Abschied von klassischen Jubiläumsausstellungen. Buettner will in Zukunft mit Ausstellungen fragen, was momentan in München als Thema besonders wichtig ist, was für künstlerische und literarische Perspektiven es darauf gibt und welche Linien in den Bestand der Monacensia führen.

"Wir haben dabei nicht den Anspruch, dass eine Ausstellung ein abgeschlossenes Werk darstellt. Wir betrachten die Ausstellung als Plattform, als provisorischen Wissensstand, der dann weitererzählt und ergänzt werden kann."

Buettner betont die Bedeutung der Stadt als soziales Gefüge für das Sammlungsprinzip des literarischen Gedächtnisses Münchens.

"Es gibt große Lücken im Archiv"

"Wir haben festgestellt, dass es große Lücken in unserem Archiv gibt, beispielsweise bei allem, was zurzeit unter dem Thema Diversity gefasst wird: weibliche oder migrantische Perspektiven etwa kommen kaum vor, gehören aber zum Leben in der Stadt. Alles, was wir an Inhalten durch unser Programm produzieren, fließt wieder in das literarische Gedächtnis der Stadt zurück. Wir generieren damit ein möglichst breites Spektrum an Erinnerungen und Wissen für die Zukunft", so Buettner.

Das ist wichtig, weil wir, die wir die 80er erlebt haben, uns - nach Falco - ja nicht an sie erinnern können dürfen.

"Pop Punk Politik - Die 80er Jahre in München", täglich 11 - 18 Uhr, bis 31. Januar. Maria-Theresia-Straße 23. Eintritt frei