Eine Ausstellung über Max Littmann und das Prinzregententheater

Die Briten konzentrieren sich auf ihre ruhmreiche Geschichte, die hin- und hergerissenen Polen, das liegt nahe, stellen die Frage nach der Nation. Und die Wiener haben das Feuer gewählt. Ausgerechnet. Aber es geht hier weniger ums Temperament, das auf der Bühne durchaus erwünscht ist. Sondern um „Die Geschichte Europas – erzählt von seinen Theatern“.

Da haben auch die Flammen immer wieder eine fatale Rolle gespielt, gerade in Wien, wo 1881 beim Brand des Ringtheaters 384 Menschen ums Leben kamen. Eine tragische Episode in einer ansonsten eher erfreulichen wie luziden Historie, die nun Europa- oder besser EU-weit in einer Wanderausstellung vor Augen geführt wird.

Wobei die Theatermuseen in Warschau, Kopenhagen, Ljubljana, London, Wien und München jeweils – zu Hause – ihren lokalen Schwerpunkt ausweiten. Das ist auch das Plus dieses Projekts. Denn während die pilgernde Rahmenschau signal-bunt auf Internationalität getrimmt ist (ach, EU!) und durch viele puzzelnde Häppchen-Köche vor allem Verwirrung stiftet, sorgt der ausführliche, von Martin Laiblin kuratierte Münchner Teil für Überraschungen und Vergnügliches aus der Prinzregentenzeit.

Das Lieblingstheater

Dass Max Littmann (1862 –1931) ein, wenn nicht das Lieblingstheater der Münchner entworfen hat, wissen die meisten Kulturgänger. Im Verlauf der Ausstellung fragt man sich dann allerdings, wie die Stadt aussehen würde, hätte der Architekt nicht in diesem Ausmaß geplant und gebaut.

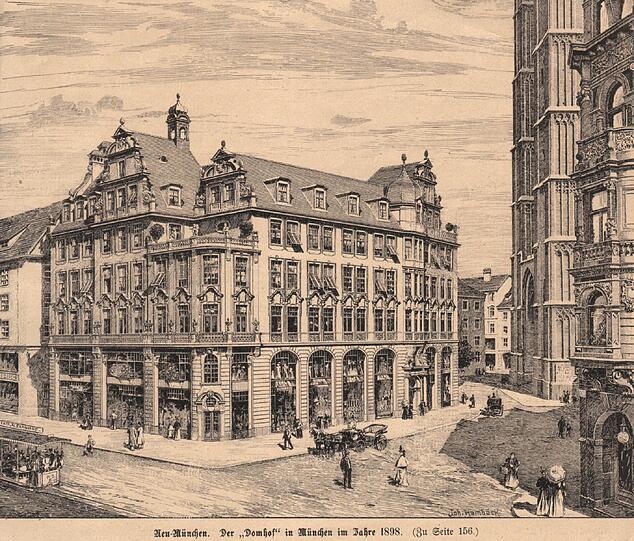

Denn da wären noch: das Hofbräuhaus, die Kaufhäuser Oberpollinger und Tietz – jetzt Karstadt – am Bahnhofplatz, die Anatomie an der Pettenkoferstraße, die Sammlung Schack unterhalb des Friedensengels, das Äußere der innen jugendstilvollen Kammerspiele, die Christuskirche am Dom-Pedro-Platz und das spätere Café Feldherrnhalle. Von all den Bankgebäuden, schicken Villen und Wohnhäusern ganz zu schweigen.

Littmann war so etwas wie der Mann der Stunde, ein fabelhafter Netzwerker, der genau das umsetzen konnte, was seinen Auftraggebern vorschwebte. Schon kurz nachdem er sich hier niedergelassen hatte, verblüffte er sein neues Publikum 1885 auf der Theresienwiese durch eine opulente Festarchitektur fürs Deutsche Turnfest.

Seine Bauten prägen die Stadt

Vor allem mit den Wirtsbuden traf der Sachse aus Chemnitz den lokalen Ton. Sein späterer Schwiegervater, der Bauunternehmer Jakob Heilmann saß damals in der Jury. Der Rest ist eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte, die Firma Heilmann & Littmann lieferte fortan das perfekte „Rundum-Sorglos-Gehäuse“. Übrigens pünktlich und unter Einhaltung des Budgets, was heute eine aus der Mode gekommene Geschäftstugend zu sein scheint.

Ein solches Team konnte man auch auf eine eher knifflige Aufgabe wie das einst vergeigte Richard-Wagner-Theater am Isarhochufer ansetzen, von dem der opernmanische Ludwig II., der Komponist und Baumeister Gottfried Semper träumten. Und weil dieser Traum ja längst zum allgemeinen Bedürfnis geworden war – man wollte in München endlich die Werke Wagners adäquat aufführen –, griff Littmann die alten Ideen auf und variierte sie in Anlehnung an das Vorbild in Bayreuth zu einem formidablen, bis ins letzte Detail durchdachten und mit modernster Technik ausgeführter Theaterbau „in Stein und Eisen“.

Vor 100 Jahren ging es schneller

Von der Planung bis zur Eröffnung am 20. August 1901 mit den „Meistersingern“ vergingen übrigens nur zwei Jahre. Und ja, der Prinzregent wohnte den Festlichkeiten bei, hatte eine überschaubare Loge. Doch der eigentliche Zuschauerraum war demokratisch, darin ist Littmann konsequenter als sein Kollege Otto Brückwald beim Bau des Bayreuther Festspielhauses im Geiste Sempers. Es konnte also durchaus sein, dass der Herr Kommerzienrat neben einem Sekretär saß, der sich eben im Büro noch die Ärmelschoner abgezogen hatte.

Mit seinem ersten Theaterbau landete Littmann jedenfalls gleich einen Coup. Aber dieser Sinn für die Bühne, für Inszenierung und Effekte zieht sich genau genommen durch sein gesamtes Schaffen.

Wer von der Maximilianstraße aus aufs Platzl schaut, realisiert das sofort. Tatsächlich erinnert das Hofbräuhaus an die Burgenromantik des 19. Jahrhunderts, in solchen Kulissen wurde der „Lohengrin“ aufgeführt. Retro war angesagt und galt als besonders Münchnerisch.

Und heute? Sitzen Touristen wie Einheimische mit seligem Blick in diesem so authentisch gepriesenen Bierpalast. Ganz großes Theater ist das, und demokratisches dazu.

Bis 3. Oktober, Di bis So 10 bis 16 Uhr im Theatermuseum, Galeriestraße, (Katalog: Henschel Verlag, 24,95 Euro)