Die Ausstellung „Grande Decorazione"

Ihre Bilder sind heute mit zwei, drei Klicks zu haben. Und wer sich gerade am richtigen Ort aufhält, kann die Werke Michelangelos oder Raffaels sogar im Original genießen. Als diese Kunst noch frisch war, hatten dagegen nur wenige das Vergnügen. Einem Maler konnte deshalb nichts Besseres passieren, als kopiert zu werden und in die Vervielfältigungsmaschinerie zu geraten.

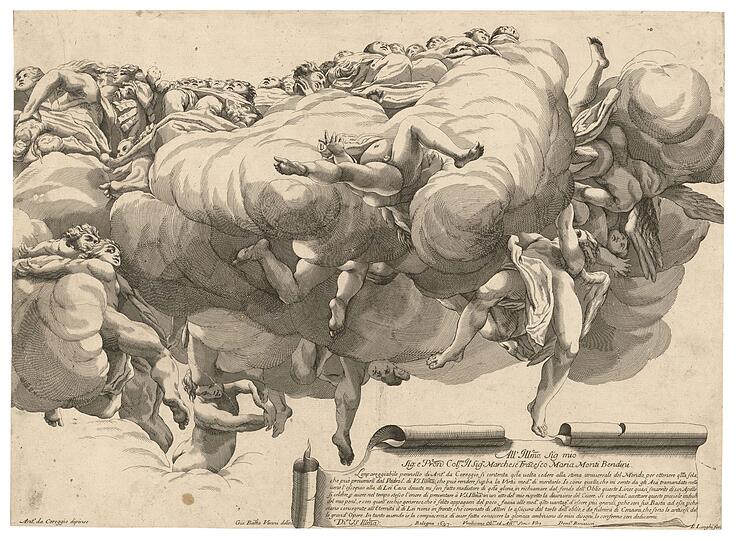

So hat sich nicht nur ein neuer Stil oder eine gestalterische Lösung verbreitet, sondern vor allem ein konkretes Werk und damit der Ruhm des Künstlers. Lorbeeren gebühren also genauso den Kupferstechern, Holzschneidern und Radierern. Erst recht, wenn ihnen das schier Unmögliche gelungen ist: nämlich die Monumentalmalerei auf ein handliches Format zu schrumpfen.

Goethe sah erst die Reproduktion

In der Pinakothek der Moderne hat Kurt Zeitler von der Graphischen Sammlung gleich mehrere italienische Kirchen und Palazzi in gerade mal zwei Räume geholt, das heißt, die ganz besondere Sicht auf Wand- und Deckengemälde von Mantegna, Raffael, Michelangelo oder Tiepolo. Und die Streuung solcher Blätter hatte einst beträchtliche Auswirkungen.

Wenn Johann Wolfgang von Goethe sich über da Vincis „Abendmahl“ auslässt, das er 1788 auf der Rückreise von Rom im Kloster Santa Maria delle Grazie in Mailand aus der Nähe gesehen hat, dann liegt vor ihm auf dem Schreibtisch die Druckgrafik von Giuseppe Bossi. Dabei könnte der Unterschied zwischen Wandmalerei und Grafik kaum größer sein, schon was die Farben betrifft.

Und während sich ein Kirchenfresko an viele richtet, spricht der Stich den einzelnen Betrachter an, der nun etwa ein Detail aus Michelangelos Deckenprogramm (1508/12) der immerhin 20 Meter hohen Sixtinischen Kapelle studieren kann. Man braucht allerdings einen kurzen Moment, um Giorgio Ghisis 1570 entstandenen Kupferstich vom Propheten Jeremias mit der berühmten pigmentflirrenden Vorlage in Verbindung zu bringen. Viel aufgeräumter ist das Blatt, der vollbärtig-verzauselte Mahner vor dem Untergang Jerusalems scheint wie zurechtgebürstet, greifbar fast und mehr sinnierender Wissenschaftler denn Weissager.

Es kommt auf die Auswahl an

Man setzt sich mit solchen Stichen freilich ganz anders auseinander, achtet beispielsweise mehr auf die Ikonografie. Wobei es natürlich auf den Ausschnitt ankommt, allein die Auswahl ist ja bereits ein interpretierender Eingriff. Und mitunter schiebt sich dadurch Nebenpersonal etwas mehr in den Vordergrund. Auch Druckgrafiker nehmen sich bisweilen ihre künstlerische Freiheit.

Und selbst die eingebüßte Raumsituation kann wieder ins Spiel gebracht werden, etwa durch ordnende Architekturelemente, wie sie Andrea Andreani zu seinem Chiaroscuro-Holzschnitt nach Andrea Mantegnas monumentalem „Triumphzug Cäsars“ anbietet. Dazu müssen die losen Blätter nur durch verbindende (Papier)Pilaster zu einer Folge montiert werden, und schon entsteht der Eindruck einer Loggia, vor der eine Parade vorbeizieht.

Mantegnas neunteiliger Gemäldezyklus sollte um 1500 das Selbstverständnis Francesco II. Gonzagas als bedeutender Feldherr zum Ausdruck bringen, und für eine solche genealogische Visitenkarte durften in Italien gerne die römischen Kaiser herhalten. Gonzagas Ururenkel Vincenzo I. beauftragte den Holzschneider Andreani, weil er sich genauso in die Reihe glorreicher Vorfahren einordnen wollte und außerdem über seine Habsburgische Mutter Ambitionen auf die Kaiserkrone hatte.

Bereits Mantegna selbst ließ Kupferstiche von seinem Hauptwerk fertigen. Doch im Gegensatz zur repräsentativen Raumdekoration ging es ihm hier eher um die Demonstration seines Könnens und der Kenntnis der antiken Formensprache. Das Medium war eben auch so praktisch und leicht zu transportieren – zu potenziellen Käufern, in andere Werkstätten, über die Alpen und sonst wohin.

Propaganda für den Glauben

Auch Propaganda kam so unter die Leute. Denn wenn Raffael auf einer der Stanzen im Vatikan daran erinnert, wie Papst Leo IV. durch seinen Segen ein mächtiges Feuer im benachbarten römischen Stadtviertel Borgo löscht, kann man damit auch für den „rechten“ Glauben werben. Aber dazu muss die Nachricht gestreut werden, und dafür sorgte der Verleger Antonio Salamanca, der vermutlich einen gewissen Marco Dente um 1545 mit dem Stich beauftragt hat.

Fromme Rompilger dürften die Käufer gewesen sein, wobei solche Drucke auch wie Souvenirs funktioniert haben, denn zu sehen ist unter anderem die Fassade von Alt-Sankt-Peter. Die Fotografie wurde schließlich erst Jahrhunderte später erfunden.

„Grande Decorazione. Italienische Monumentalmalerei in der Druckgrafik“, bis 6. Januar in der Pinakothek der Moderne, Di bis So 10 bis 18, Do bis 20 Uhr. Im Deutschen Kunstverlag ist dazu ein sehr lesenswerter Katalog erschienen (58 Euro)

- Themen:

- Pinakothek der Moderne

- Vatikan