Caspar David Friedrich: Die Entstehung einer Welt

Es ist alles ein bisschen viel. Und womöglich würde der Jubilar als erster die Flucht ergreifen - mit wehenden Rockschößen. Dabei wünschte sich Caspar David Friedrich sein Leben lang Anerkennung, dass seine Bilder ernst genommen und wertgeschätzt werden. Um Goethes Gunst hat er geradezu gebuhlt und gehofft, dass ihn der Dichter empfehlen würde. Und nun, zum 250. Geburtstag, kennt die Begeisterung keine Grenzen. Das stellt sogar Albrecht Dürer, den anderen deutschen Malerstar, in den Schatten.

Nimmt man das Museum Schäfer in Schweinfurt dazu, wird Friedrich seit anderthalb Jahren gefeiert. Mit der ersten Blockbuster-Schau in der Hamburger Kunsthalle begann im Dezember dann der große Ansturm, im April folgte die Alte Nationalgalerie in Berlin, in Greifswald sorgen die "Kreidefelsen" für Warteschlangen, und jetzt wird Dresden überrannt - "Wo alles begann", wie es im Ausstellungstitel heißt. Das ist irreführend, auch etwas aufgeblasen und doch nicht verkehrt. Nach der Kunstakademie in Kopenhagen, wo Friedrich mit dem Kopierdrill und der vermaledeiten Aktzeichnerei so gar nicht klarkam, wurde Dresden 1798 zur doppelten Offenbarung, Neustart inklusive.

Berlin war bieder, Dresden bot Inspiration pur

Denn im Gegensatz zur damals allzu biederen Kulturszene Berlins fand der Künstler in den hervorragend bestückten sächsischen Sammlungen unendliche Anregungen und - fast noch wichtiger für den manischen Landschaftsinhalierer - eine grandiose Umgebung. Natürlich gibt es Skizzen aus dem Harz, von Rügen und sonst woher. Doch die sächsische Schweiz wurde zu Friedrichs fantastischer Fundgrube und zum Stimmungsterrain.

Wer etwa das brachiale "Eismeer" mit seinen aufgetürmten Schollen im Norden verortet, liegt nur bedingt richtig. Als Vorlage für das 1824 entstandene Gemälde dienten Studien der zugefrorenen Elbe. Veduten wären Friedrich nie in den Sinn gekommen, er hat sich seine Welten konstruiert und so willkürlich wie minuziös aus seinen Zeichnungen zusammengepuzzelt. Auch der im selben Jahr gemalte "Watzmann" kam ohne Besuch der Berchtesgadener Alpen auf die Leinwand, allerdings mithilfe eines Aquarells von Friedrichs früh verstorbenem Lieblingsschüler August Heinrich.

Dieses Addieren mag überraschen und ist für Touristiker ein kleines Desaster. Allzu gerne würden sie an Aussichtsplattformen auf konkrete Bilder verweisen, aber bis auf die Kreidefelsen kann man kaum etwas so richtig zuordnen. Das wurde bereits in Hamburg und Berlin sinnfällig vermittelt. Im Dresdner Kupferstich-Kabinett, der zweiten Anlaufstelle neben dem Albertinum, geschieht das erstmals mit dem für 1,8 Millionen Euro von gleich drei Museen erworbenen Karlsruher Skizzenbuch, durch das man nun im digitalen Großformat blättern kann. Und es gibt genauso Bezüge aus der Malerei.

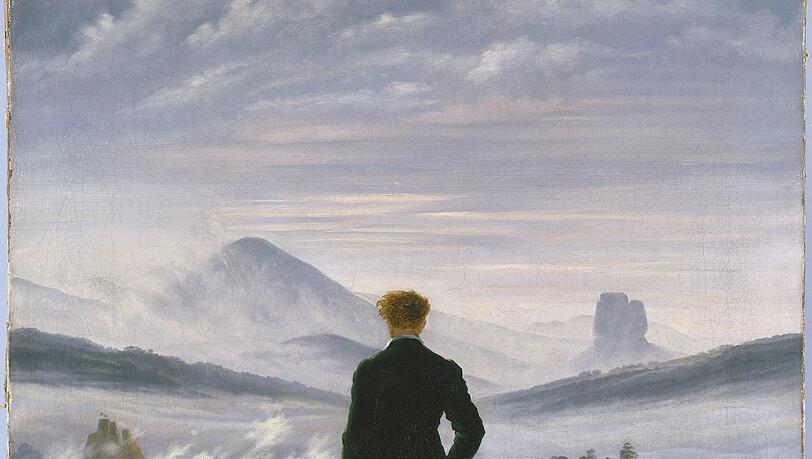

Was Friedrich in Dresden antraf, überfällt einen förmlich zum Auftakt des Rundgangs in einer Petersburger Hängung. Er selbst hätte diese Fülle nicht ausgehalten, das salonhaft Pompöse schon gar nicht. Entsprechend "leer" sind ja auch seine Werke, die er in einem wiederum legendenhaft leeren Atelier gemalt hat. Die Bilderflut gibt aber eine Vorstellung von der Vielfalt der künstlerischen Eindrücke in der neuen Heimat. Nicht ganz ohne Grund beginnt Friedrich hier 1807 mit der Ölmalerei, und im Verlauf tauchen hie und da Motive auf, die er in der Gemäldegalerie gesehen haben dürfte. Dazu gehört zum Beispiel eine Rückenfigur wie Gerard ter Borchs altmeisterliche Dame vor dem Bett, die neben Friedrichs "Frau am Fenster" hängt. Seine 19 Jahre jüngere Ehefrau Caroline stand wahrscheinlich Modell. Wenn man so will, hat Dresden dem Künstler auch privates Glück gebracht.

Es wird dennoch nie einfach für diesen Mann. Statt der ersehnten Professur für Landschaftsmalerei erhält er lediglich eine außerordentliche Professur ohne Lehrbefugnis.

Disneys Bambi stakst durch Friedrichs Wälder

Schnöselige junge Kollegen wie Ludwig Richter sehen "die Auffassungsweise Friedrichs auf einen Abweg zu führen" und ätzen noch weiter: "Seine meisten Bilder athmen jene kranke Schwermuth, jenen Fieberreiz, welcher jeden gefühlvollen Beschauer mächtig ergreift, aber immer ein untröstliches Gefühl hervorbringt".

Richter, den es im Gegensatz zu Friedrich und wie so viele Künstler nach Italien zieht, trifft bei aller Gehässigkeit einen entscheidenden Punkt: Diese Malerei berührt zutiefst, das funktioniert bekanntlich bis heute und in turbulenten Zeiten vielleicht mehr denn je.

Doch das Düster-Depressive, das längst nicht nur der Vertreter einer eher heiter-idyllischen Landschaftsmalerei als pathologisch abqualifiziert und Goethe mindestens irritiert, erscheint seit der Wiederentdeckung vor rund 120 Jahren - das zentrale Thema der Berliner Ausstellung - in einem anderen Licht. Plötzlich ist Friedrich der deutsche Romantiker schlechthin und ein Seelengründler, an dem wenig später auch die Nazis Gefallen finden. Als "groß und stark gebaut, blond, charakterfest und kämpferisch" wird er bejubelt, und in seinen Werken will man "das ewige Deutschland" erblicken.

Friedrich liefert freilich auch Steilvorlagen. Durch die Freiheitskriege war er zum Nationalisten geworden, das hatte in den 1810er-Jahren noch keinen Gout. In der Vereinigung der deutschen Länder sah nicht nur Friedrich eine Chance, sich gegen Napoleon und die Besatzung zu wehren. Die Nazis griffen dankbar zu und ignorierten in ihrem Blut-und-Boden-Wahn Aufmüpfigkeit und Freiheitsdrang, unterstrichen übrigens durch die verbotene altdeutsche Tracht, in die Friedrich sein Personal kleidet. Doch auch solches kann man leicht umdeuten.

Vom "germanischen Helden" holt sich dann ausgerechnet ein Amerikaner Inspiration für eine fortschrittliche Kunst. 1935 kauft Walt Disney am Münchner Marienplatz stapelweise Bildbände zur Anregung für seine Trickfilmzeichner in Hollywood. Deshalb stakst Bambi durch Wälder von Caspar David Friedrich. Der Erfinder der Micky Maus nimmt den Missverstandenen ins Exil, wenigstens ein Stück weit.

Ist das noch Idylle oder schon die Post-Apokalypse?

Man muss diesen Maler immer wieder bewahren, auch vor gut gemeinten Interpretationen. In der Hamburger Kunsthalle ist Friedrich im zweiten Teil der Schau zum frühen Umweltpropheten stilisiert worden, unterstrichen durch die oft viel zu plakativen Kommentare zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler. Die Zerstörung der Natur wäre ihm sicher nicht gleichgültig, seine 200 Jahre alten Landschaften lassen sich aber nicht auf ein bestimmtes Thema reduzieren und sind überhaupt so viel mehr.

Das "Große Gehege" von 1832 etwa, das wegen seiner Fragilität nur in Dresden ausgestellt wird und dort passenderweise als "Luftschaft" firmiert, bietet unzählige Möglichkeiten der Deutung. Die vermeintliche Leere muss biedermeierlichen Geistern gespenstisch vorgekommen sein, die Palette wie aus einer anderen Galaxie, und man fragt sich tatsächlich, ob die flachen Wasser nicht die Überbleibsel einer großen Sintflut sind, ob nach der Apokalypse langsam Frieden eingekehrt ist in eine Welt, die jetzt nur mehr aus Farbtönen und Formen, ja radikal gedehnten Linien besteht.

Die letzten Takte aus Richard Wagners "Götterdämmerung" könnten der Sound dazu sein. Durch die Krümmung der Erde öffnet sich die Landschaft im Weitwinkel. Es ist vorbei, der Mensch, dieser unbelehrbare Störfaktor, vernichtet. Doch nahe am Ufer gleitet ein Segelboot, unmerklich fast unter der blau-lila-leuchtgelben Himmelsbetörung. Der tiefgläubige Friedrich war weit entfernt von jedem Zynismus. Vielleicht muss man die Gegenwart und deren Befindlichkeiten zurückdrängen, um sich dieser Kunst zu nähern und sie als ein Verorten in der Welt, im Kosmos zu verstehen.

"Caspar David Friedrich. Wo alles begann", bis 5. Januar im Albertinum, bis 17. November im Kupferstich-Kabinett Dresden, Katalog (Sandstein Verlag, 432 Seiten, 48 Euro)