Caravaggio, der Rockstar unter den Malern

Dieses Drehbuch ist völlig übertrieben. Das jedenfalls wäre die knappe Taxierung in der Filmbranche. Denn da ist lange nicht nur eine atemberaubend steile Karriere, die im barocken Rom in Adelspaläste und noch weiter hinauf in den Vatikan führt.

Zocken, saufen, prügeln, morden

Michelangelo Merisi da Caravaggio lässt auch sonst nichts aus: Zocken, saufen, prügeln, morden lautet die verkürzte Folge seiner Freizeitaktivitäten. Damit ist der am 29. September vor 450 Jahren in Mailand geborene Maler zum Prototyp des genialen Künstlers mit fatalen Schattenseiten geworden. Gerade auch als Antipode zum ebenfalls früh verstorbenen Raffael, den man zum "Göttlichen" ohne Fehl und Tadel verklärt hat.

Caravaggio ging keiner Schandtat aus dem Weg

Die Korrekturen ließen Jahrhunderte auf sich warten. Wobei Caravaggio tatsächlich keiner Schandtat aus dem Weg ging - und sich scheinbar fast alles erlauben konnte. Denn die Aufträge blieben nicht aus. Aber er war eben auch verdammt gut. Scharen von jungen Künstlern sind schon vor seinem Tod im Jahr 1610 nach Rom gepilgert, um ihm nachzueifern und seine "wunderlichen Dinge" zu studieren, wie es Karel van Mander 1604 empfiehlt.

Dabei dachte der holländische Kunstschriftsteller weniger an Schauerlichkeiten wie das berühmte Schlangenhaupt der Medusa als an Caravaggios "gefällige Künstlerhand" und besonders das Chiaroscuro, das heißt: die packenden Hell-Dunkel-Kontraste, die diese Kunst bis heute unter die Haut gehen lassen.

Schwer zu überbieten

Wenn der ungläubige Thomas mit dem Finger tief in Jesus' Wunde herumbohren darf, kann einem schnell übel werden. Und geht der opferwütige Abraham seinem Sohn an die Gurgel, meint man, den Druck des Daumens zu spüren, mit dem der Vater wenig zimperlich in die Wange Isaaks greift. Das ist schwerlich zu überbieten, und Caravaggio muss auch nie lange um Gunst und Anerkennung ringen.

Ein ehrgeiziger Wildfang

Bereits die Mutter bemerkt bald, dass aus dem Wildfang kein Maurermeister wird wie der früh an der Pest verstorbene Vater, und gibt Michelangelo in die Lehre nach Mailand. Beim anerkannten Simone Peterzano erhält er eine solide Grundlage, Merisi ist aber auch so ehrgeizig, dass er sich mit 20 Jahren nach Rom aufmacht, wo in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ganz klar die Musik spielt.

Die sagenhafte Geschwindigkeit des Caravaggios

Dort arbeitet er in verschiedenen Werkstätten, muss heftig malochen, um zu überleben, und eignet sich Routine und eine sagenhafte Geschwindigkeit an. Bei Giuseppe Cesari etwa malt er vor allem Blumen und Früchte, das wird ein Markenzeichen, und nicht zuletzt schaut er sich hier das Netzwerken ab.

Große Konkurrenz in Rom

In Rom blüht der Kunstmarkt, und die Konkurrenz ist groß, wenn es darum geht, die prächtigen neuen Paläste und Bürgerhäuser zu schmücken - gerne mit Genreszenen aus dem Volk, die den Abstand zu den Reichen und Schönen nur noch unterstreichen. In diesem Zusammenhang entdeckt Francesco del Monte Caravaggios "Falschspieler", die später bis zum Gehtnichtmehr kopiert und erst recht gefälscht werden.

Der Kardinal will den Maler dringend kennenlernen. Das ist der Beginn eines rasanten Aufstiegs, denn del Monte fördert den jungen Mann nicht nur, er lässt ihn auch in seinem Palazzo Madama wohnen, wo die Hautevolee ein und aus geht.

Eine Vorliebe für Musiker

Caravaggio malt in dieser Zeit auffallend viele Musiker, das hat nicht zuletzt mit den Interessen des Kardinals zu tun. Und gerade der verträumt blickende Lautenspieler von 1595/96 rückt fast näher als der kurz darauf entstandene Schönling Bacchus mit seiner Rotweinschale und spielt dem Betrachter quasi ein intimes Ständchen. Das spricht lange nicht nur den musikliebhabenden Kardinal an, der auf Männer steht, während Caravaggio wohl auch Frauen nicht ganz abgeneigt ist.

Dann kamen die großen Dimensionen

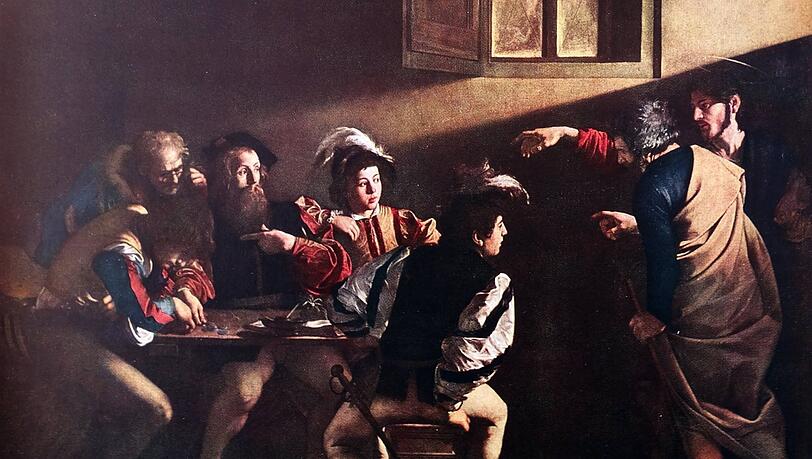

Was in seiner Karriere noch fehlt, sind die großen Dimensionen, das heißt, Historiengemälde, am besten in einer Kirche, denn genau dort wird man auch von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Del Monte gibt Caravaggio den Auftrag, in der Contarelli-Kapelle das Leben des Matthäus auf drei mächtigen Tafeln in Szene zu setzen.

Der knapp 30-Jährige kann inzwischen aus dem Vollen schöpfen, doch die Formate zwingen ihn, sein enormes Tempo zu drosseln. Er verwirft, fängt wieder neu an, variiert - und bringt die Heroen der Bibel mit den Zeitgenossen seiner Genreszenen zusammen.

Das ist ungeheuerlich und tut Wirkung, denn Caravaggios Heilige sind Menschen aus dem Volk. Seine Modelle findet er im Bekanntenkreis oder auf der Straße: einfache Tagwerker, Dirnen, Hauptsache mitten aus dem Leben und auf irgendeine Weise interessant.

Ausführliche Vorzeichnungen brauchte er nicht

Caravaggio braucht übrigens keine ausführlichen Vorzeichnungen, er ritzt einfach die Umrisse in die frische Grundierung, dann wird aus der Hand heraus gefüllt und abgestimmt. Das verblüfft bis heute. Zumal nicht nur die "Berufung des Matthäus" minuziös komponiert ist.

Mit intensivem Lichtstrahl demonstriert Christus, wen er auserwählt hat. Und abgesehen vom göttlichen Fingerzeig Michelangelos, den Caravaggio hier in tiefer Verneigung zitiert, muss das auf die Menschen damals gewirkt haben wie die ersten Laserschwerter aus dem Starwars-Imperium.

Grandioses Licht

Und die Beleuchtung? Ist grandios erfunden. Um die Lichtsituation nachzustellen, bräuchte man zig Strahler, und das Ergebnis wäre lange nicht so überzeugend wie eben bei dieser Berufung. Nichts passt zusammen, und doch empfinden wir die Szene vollkommen realistisch. Womöglich hat Caravaggio den Lichteinfall im Pantheon beobachtet? Ein Loch wird hier zum Scheinwerfer - diesen Effekt hat Merisi vervielfacht.

Seine Gemälde als Statussymbol

Seine Werke sind mittlerweile Statussymbole, wer in Rom etwas auf sich hält, ordert einen Caravaggio, der Preis spielt keine Rolle. Hie und da werden seine Gemälde zwar als zu vulgär bekrittelt, vor allem die Geistlichkeit nimmt Anstoß an Menschen, die uns bei der Kreuzigung Christi etwa ihre dreckigen Füße entgegenstrecken, oder an der fast schon amüsanten Tatsache, dass für die Jungfrau Maria eine Prostituierte Modell gestanden hat. Oder besser gelegen, es geht schließlich um den Tod der Muttergottes.

Caravaggios Erfolg tut das keinen Abbruch. Selbst wenn er die Arbeit für Wochen einstellt, in Spelunken sein Geld verspielt und sich sonst noch verlustiert. Doch die Anzeigen häufen sich. Er zahlt keine Miete, beleidigt Gegner. Und wenn er gereizt wird, kommt es schnell zur Rauferei.

Rom - ein hartes Pflaster

Rom ist allerdings ein hartes Pflaster. Das sollte man bei allen künstlerischen Höhenflügen der Zeit nicht vergessen. Saufgelage und Schlägereien gibt es gerade auch in Künstlerkreisen zuhauf, sowieso ist der jähzornige Caravaggio nicht der Einzige, der zum Messer greift. Und wer am Richtplatz vorbeikommt, kann durchaus auf einen Korb mit abgeschlagenen Köpfen treffen. Die Brutalität ist allgegenwärtig, und Goliaths Haupt liegt im Grunde auf der Straße.

Totschlag nach Ausraster

Ein Totschlag geht dann aber doch zu weit. Ranuccio Tomassoni fällt ihm 1606 zum Opfer, wieder einmal nach einem Ausraster und im unübersichtlichen Tumult. Caravaggio bleibt nichts als die Flucht - erst nach Sizilien, wo ihn der Adel sofort mit Aufträgen versieht.

Dann zieht der Rastlose weiter nach Malta, malt die monumentale "Enthauptung des Johannes" und landet wegen einer Prügelei erneut im Gefängnis. Caravaggio bricht aus, eilt nach Sizilien, wenig später nach Neapel und malt trotz allem fast ohne Unterlass, als sei das sein (Über)Lebenselixier.

Die Begnadigung kam zu spät

Er will vor allem eins: zurück nach Rom. Doch auf dem Weg in die Ewige Stadt zwingen ihn Fieber und Erschöpfung, im Hospital von Porto Ercole an der toskanischen Küste Halt zu machen. Ist es die Malaria, eine Sepsis, ein Infarkt?

Caravaggio stirbt am 18. Juli 1610, noch bevor ihn die Begnadigung des Papstes erreicht. 38 Jahre alt ist dieser Rockstar der Malerei geworden. Mehr geht auch nicht bei einem so verrückten, verruchten Künstlerleben am ständigen Limit.