Ausstellung im Lenbachhaus: Tastend in eine gerechtere Welt

Valie Exports "Tapp- und Tastkino" ist auch heute noch ein krasser Selbstversuch: 1968 lief die österreichische Künstlerin mit einem Kasten vor dem Oberkörper unter anderem am Stachus durch die Innenstadt und lud Passanten dazu ein, ihre nackte Brust anzufassen. Mutiger, deutlicher und zugleich humorvoller kann man mit der Tradition des männlichen Blicks auf weibliche Körper im Bermudadreieck von Voyeurismus/Pornografie/Kunst nicht brechen.

Weil das Thema sich keineswegs erledigt hat, holt das Lenbachhaus jetzt das Video der Aktion für seine aktuelle Sammlungspräsentation "Die Sonne um Mitternacht schauen" wieder aus dem Depot, eingebettet in die Werke von 18 weiteren Gegenwartskünstlerinnen - und drei Künstlern. Der Titel geht zurück auf Katharina Sieverdings gleichnamigen Foto-Zyklus aus den 1970er Jahren. Er verweist aber zugleich, wie Kuratorin Eva Huttenlauch erklärt, ausstellungsübergreifend auf Themen, die wie die Sonne "immer da sind, aber nicht immer gesehen werden".

In diesem Sinne deckt das Spektrum der Schau vieles ab, was derzeit debattenrelevant ist in Bezug auf überkommene Machtstrukturen, die sich immer noch in sexueller und rassistischer Diskriminierung manifestieren, sowie soziale, ethnische und geschlechtsspezifische Identitätsfragen.

Das Titel-Paradox passt auch erstaunlich gut zu Monica Bonvicinis Licht-Installation "Blind Protection" (2009). Mit dem Bündel von 23 Leuchtstoffröhren, das von der Decke hängt, wird der Ausstellungsraum so grell erleuchtet, dass man die Augen schließen möchte. Ihre Arbeit spielt auf die Macht des Kunstbetriebs an, im hell erleuchteten White Cube dem Blick des Publikums mindestens so viel vorzuenthalten wie zu zeigen. Im Schatten der Mitternachtssonne ist es umso dunkler.

Die Konfrontation von Kontrasten ist es, die sich als Prinzip durch alle Räume zieht. Auch in der erhellenden Gegenüberstellung von Fotografien der bundesrepublikanischen Wirklichkeit von Barbara Klemm mit den ebenso sprechenden Aufnahmen aus der DDR von Helga Paris.

Doch unüberwindbare Gegensätze offenbaren sich auch in Einzelwerken; dass dabei oft weibliche Körper im Fokus stehen, ist Programm. Wie in Isa Genzkens frühem, tonlos-ironischem Film "Frauen im Gefecht" von 1974: Da stehen zwei junge Frauen, die eine groß und dünn, die andere eher klein und rundlich, nebeneinander und tauschen permanent ihre Klamotten.

Auch Friederike Pezold arbeitete sich Mitte der 1970er Jahre am eigenen Leib ab, überprüfte ihn in ihrer Videoskulptur auf seine Zeichenhaftigkeit. Maria Lassnigs Gemälde machen ebenfalls jahrzehntelange, so schonungslose wie bewusste weibliche Köperbeobachtungen sichtbar. Und während der Schock-Effekt von Cindy Shermans Selbst-Inszenierungen leicht abgenutzt ist, verstört die indische Künstlerin Tejal Shah umso mehr: Sie führte 2012 die Darstellung der Suche nach sexueller Identität in ihrem Video "Between the Waves" radikal fort.

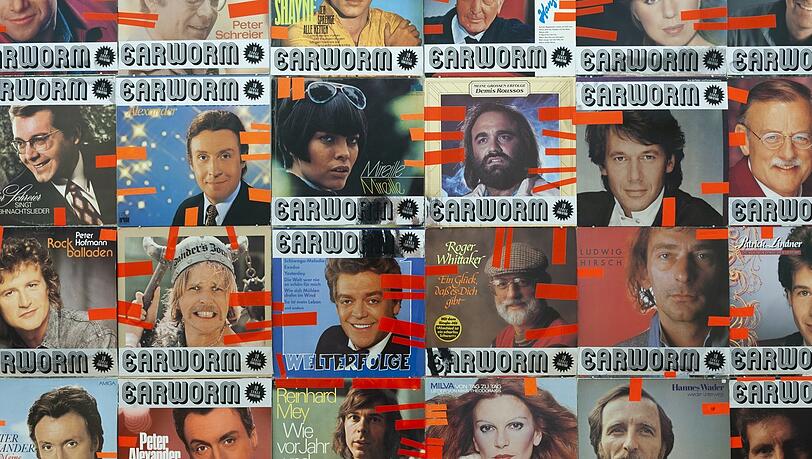

Nicht weniger wirkungsvoll, wenn auch auf akustischer Ebene, ist Candice Breitz' Zehn-Kanal-Installation "Alien - Ten Songs From Beyond" von 2002. Für ihre Arbeit ließ die südafrikanische Künstlerin eine Reihe von Menschen ohne deutschen Pass "typisch deutsches" Liedgut singen - von "Die Gedanken sind frei" über die Nationalhymne zu "Jenseits von Eden" und gar "Keine Macht für niemand". Für weitere Verfremdung sorgt dabei, dass Ton- und Bildspur nicht zusammengehören, sondern die Lippenbewegungen der Singenden von unsichtbaren anderen Stimmen unterlegt sind. Das Ergebnis ist eine Kakophonie, deren schräger, nur in Fetzen vertraut klingender Sound das Gefühl der Entfremdung schmerzlich zum Ausdruck bringt.

Lenbachhaus, bis 1. August 2021 Di bis So 10 bis 18 Uhr

- Themen: