Ausflug zur Kunst nach Murnau: Wo der Blaue Reiter entstand

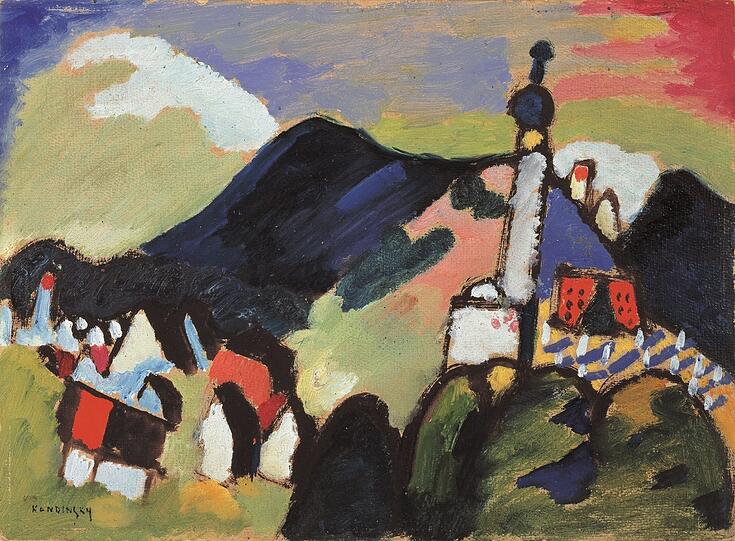

Murnau - Der "Violette Turban” sticht sofort heraus. Für seine geliebte Helene hatte Alexej von Jawlensky 1911 sämtliche Farbregister gezogen. Das Gemälde zählt zu den eindringlichen Porträts, die nach den ausgiebigen Malaufenthalten in Murnau entstanden sind. Jawlensky war dort mit seiner offiziellen Partnerin Marianne von Werefkin, mit Gabriele Münter und Wassily Kandinsky unterwegs. Sommerliche Vergnügungen wie gemeinsamen Bootsfahrten hat die Münter 1910 in köstlichen Skizzen festgehalten. Dabei trugen die Damen so ausladende Hüte, wie es auch nur Städterinnen in den Sinn kommen konnte.

Seit dem Umbau gibt es im Schloßmuseum Murnau noch mehr solcher Hingucker, denn die KK-Stiftung hat ihre hochkarätige Blaue-Reiter-Sammlung quasi als Dauerleihgabe überlassen. Und das ist ein Coup, denn nun können Fehlstellen gefüllt werden, und es gibt gerade auch in dieser Sonderausstellung immer wieder erhellende Bezüge.

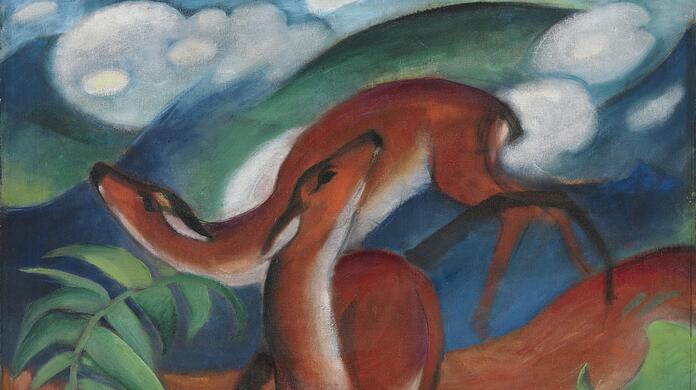

Robert Delaunays Hommage an den Luftfahrtpionier Louis Blériot von 1914 bildet zum Beispiel ein herrliches Gegenüber zu August Mackes "Kolonnade mit Segelboot" und eine reizvolle Variante des ikonischen "Hutladens" von 1913. Genauso machen Franz Marcs "Schlafende Tiere" aus demselben Jahr die gegenseitige Inspiration deutlich sichtbar: Der Münchner und Macke lernten auf einer gemeinsamen Paris-Reise im Herbst 1912 Delaunay kennen. Fasziniert von dessen Fenster- und Eiffelturmbildern beschäftigte sich vor allem Macke mit den Lichtbrechungen des Franzosen.

Die Münter und Murnau: Liebe auf den ersten Blick

Schon diese wenigen Beispiele demonstrieren, dass hier in Zusammenhängen gesammelt wurde und in der Auswahl passend zu Murnau und den Experimenten der Reiter-Leute. Die hinzugekommenen Werke von Heinrich Campendonk, Werefkin, Lyonel Feininger, Alfred Kubin und natürlich die von Kandinsky und Münter bieten einen anregenden Cocktail, den man sich am besten nach dem Besuch der neu eingerichteten Dauerausstellung genehmigt.

Die beginnt tiefblau - das war die favorisierte Farbe von Marc und Kandinsky - und mit Münters in große Lettern übertragene Bemerkung, sie hätte im Juni 1908 zum ersten Mal Murnau betreten und sei "entzückt" gewesen. Ohne diese Begeisterung wäre alles anders gekommen, mit Kandinsky wollte sie hier die Sommer genießen und malen. Deshalb kaufte die 32-Jährige etwas außerhalb an der Krottmüllerallee eine leerstehende Villa: Das in einem hinreißenden Garten gelegene Haus ist heute ein Museum, und man kann Münters Schaffen gut nachspüren.

Dass die Künstlerin viele Jahre nach der Trennung von Kandinsky wieder nach Murnau zurückkam und hier ihren Lebensabend verbrachte, hat der kleinen Gemeinde einen schönen Platz in der Kunstgeschichte beschert. Und das mit formidablen Werken, die seit der Eröffnung 1993 im Schloßmuseum untergebracht sind. Die Nachbarschaft zur regionalen Volkskunst und gerade zur von den Reitern so geschätzten Hinterglasmalerei oder zu den Gemälden des 19. Jahrhunderts mit Kobell oder Spitzweg hatte durchaus ihren Reiz.

Aber was den Blauen Reiter so besonders gemacht hat, wer sich mit wem zusammentat und wie sich die Farben mehr und mehr verselbstständigt haben oder dass es außer den üblichen Verdächtigen noch andere Protagonisten und Anregungen gab, kann erst jetzt in eine zufriedenstellende Folge gebracht werden. Zumal am Haus selbst viel geforscht wird und dadurch Künstler aus dem Reiter-Umkreis wie Wladimir von Bechtejeff, Erma Bossi - eine bahnbrechende Ausstellung - oder Robert Genin in den Fokus gerückt sind.

Durch die Neukonzeption wird auch die Bedeutung Gabriele Münters für den Blauen Reiter und Murnau besser vermittelt. Das reicht von den frühen Reisen mit Kandinsky über den erwähnten Sommer mit Jawlensky und Werefkin, den gar nicht so plötzlichen Austritt im Trio mit Marc und Kandinsky aus der Neuen Künstlervereinigung bis zu Münters Rückkehr 1931 nach Murnau.

Ihr 2008 wieder entdecktes Gemälde des Schriftstellers "Ödön von Horváth in roter Jacke" bietet außerdem die Gelegenheit, einen weiteren Hausheiligen nonchalant ins Spiel zu bringen. Und dann geht es grau meliert durch die braunen Jahre: Zwar nimmt die Münter - angespornt vom neuen Lebensgefährten Johannes Eicher - an wenigen Ausstellungen teil, doch aus ihren Bildern dringt die Bedrohung, zum Bejubeln des NS-Systems taugen sie jedenfalls nicht.

Auch die Gegenwart funkt ins Museum - mit Norbert Bisky

Dass zeitgenössische Auseinandersetzungen mit dem Blauen Reiter nun in die Schausammlung funken dürfen, dafür ist eine Installation Norbert Biskys ein überzeugendes Beispiel. Der Berliner Künstler hat Franz Marcs berühmten "Turm der Blauen Pferde" von 1913 nachgemalt - und wieder zerstört. Das Original ist seit 1945 verschollen, wie so vieles, das in den Kriegswirren unterging oder von den Nazis beschlagnahmt, verscherbelt, zerstört wurde. Gerade der Expressionismus ist mit dieser unfassbaren Barbarei verknüpft, ganz zu schweigen von der Enteignung und Verfolgung vieler seiner Sammler.

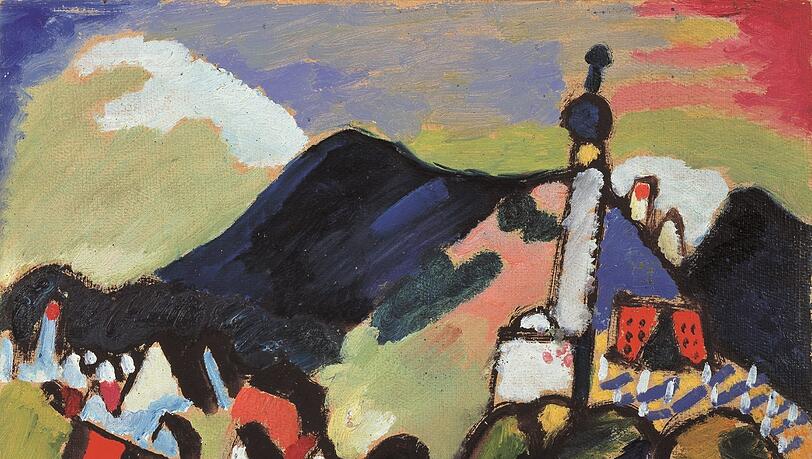

Die Bildmotive? Findet man gleich vor dem Haus

Wobei ein Bezug zur Gegenwart immer gegeben ist: Man braucht bloß aus dem Fenster zu schauen oder hinauszugehen - und sieht die Bildmotive. Den Kirchturm etwa oder das Gasthaus Griesbräu, das mittlerweile wieder wie auf Münters Gemälde der "Hauptstraße" grün getüncht ist. Nach Museen, die solche Verbindungen und Sichtachsen gestatten, muss man lange suchen.

Schloßmuseum Murnau, Schloßhof 2-5, Di bis So 10 bis 17, bis Ende September Sa und So bis 18 Uhr, www.schlossmuseum-murnau.de

Münter Haus, Krottmüllerallee 6, Di bis So 14 bis 17 Uhr, www.muenter-stiftung.de

Fahrt ab München Hauptbahnhof nach Murnau stündlich mit der Regionalbahn RB 6, dann geht es entweder zu Fuß in die Stadt oder mit dem Bus - Ausstieg Postamt oder Burggraben Mitte - und vom Rathaus über die Schloßbergstraße zum Museum.

- Themen: