Das tragische Leben der Romy Schneider

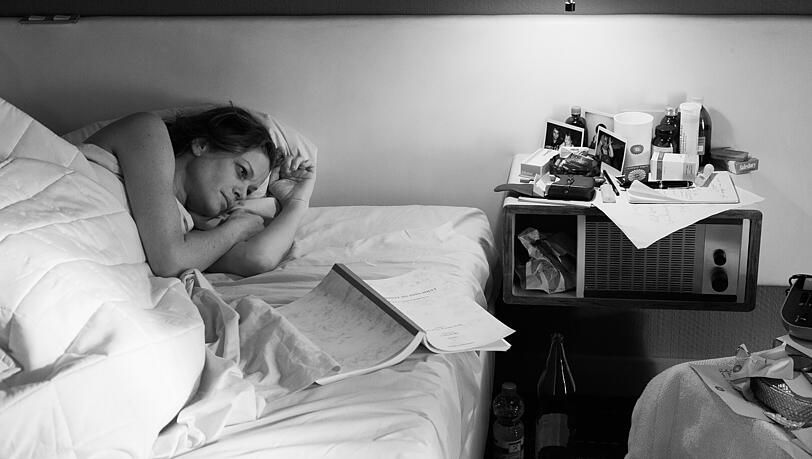

Das Band läuft: "Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und heiße Romy Schneider!" Unglücklich? Was die deutsch-österreichische Schauspiel-Ikone und dieser internationale Star da einem "Stern"-Reporter – trotz allem Hass auf die deutsche Presse – anvertraut, ist sogar nur die halbe Wahrheit. Denn Romy Schneider ist ein Wrack: Sie ist unter ärztlicher Aufsicht auf Diät und Alkoholentzug, was der Film und Romy Schneider tragikomisch unterlaufen. Im Bretagne-Küstendorf Quiberon erlebt man eine hin- und hergeworfenen Frau, die ohne eigenen Mittelpunkt magisch im Mittelpunkt steht.

In einer herzzerreißenden Szene, wird nachts ihr 11-jähriger Sohn anrufen, den ihr Mann mit in die USA genommen hat, weg von dieser kaputten Mutter. Und sie wird panisch überfordert und verzweifelt liebend, nervlich nicht in der Lage sein, mit ihm, dessen Kontakt sie so ersehnt, zu sprechen. Eine Freundin (Birgit Minichmayr) mit Schutzinstinkt ist angereist, um sie zu beruhigen, ihr Halt zu geben – auch beim Interview, in das Romy eingewilligt hat, um den Deutschen die Wahrheit zu sagen – über ihr Unglück, ihre zerrütteten Finanzen, ihre Liebesmoral und ihren Selbst-Hass auf das falsche Sissi-Image. Aber am Ende wird sie es selbst-schonungslos feigeben und handschriftlich darunter setzten: "Ich werde weiterleben, richtig gut."

"3 Tage in Quiberon" ist zehn Mal für den deutschen Filmpreis nominiert

Das Personendreieck aus dem Star, der besten Freundin und dem Interviewer wird ein subtiles Kräftespiel-Quartett durch den "Stern"-Fotografen Robert Lebeck (gespielt von Charly Hübner). Er ist ein Ex-Geliebter von Romy, aber eben auch verlässlicher Freund, der allerdings auch die Foto-Mission für sein Magazin erfüllen muss. Aus alledem hat Emily Atef einen nicht nur bemerkenswerten, sondern – bei aller Tragik – vor allem bewegenden und besonders schönen Film gemacht. Auch dass sie sich dabei für ein leuchtendes Schwarzweiß entschieden hat, ist kein künstlicher Manierismus, sondern eine doppelte Hommage: an den Fotografen Robert Lebeck und seine wunderbare Fotoserie "Romy, Quiberon, 1981" und an französischen Filme der Nouvelle Vague, die ja oft eine melancholisch gebrochene Bürgerlichkeit zeigen.

Auch Atefs Kameramann Thomas Kiennast ist dafür für den deutschen Filmpreis nominiert, wie "3 Tage in Quiberon" überhaupt die atemberaubende Zahl von 10 Nominierungen hat – unter andern als "Bester Film", "Beste Regie", auch alle vier Darsteller sind nominiert. Eines der großen psychologischen Spannungsmomente ist das Spiel zwischen dem hartem Interviewer ("Frau Schneider, warum glauben Sie nicht an ihre eigene Kraft?", "Frau Schneider, warum spielen ihre dominante Mutter, der abwesende Vater immer noch so eine große Rolle, warum arbeiten Sie sich an Männern ab, die ihnen nie eine Stütze waren?") und Romy Schneider. Sie oszilliert in einer brisanten Mischung aus scheu und exhibitionistisch, maskenhaft stark und aufgeputscht müde, dann wieder – vielleicht auch medikamentös – aufgedreht, gleichzeitig nervös und zerbrechlich. Romy charmiert, trinkt, lacht, raucht, weint – und bleibt noch in den Momenten großer Schwäche der Lichtpunkt, um den alle wie Motten Kreisen.

Bei alledem ist der Film nie voyeuristisch und wertet wenig, sondern gibt allen Figuren eine menschliche Glaubwürdigkeit. So fühlt man sich als Zuschauer derart eingebunden mit allen moralischen Fragen, Erschütterung und Bewunderung, mit Bangen und Zweifeln, dass man glaubt, dass mit einem selbst das Quartett zum Quintett wird. Und man hat das traurig-wahre Wissen, dass diese wunderbare Frau ein Jahr später an aller zusätzlich noch kommenden Lebenstragik gestorben sein wird.

Kino: City, Solln, Monopol, Rio, Münchner Freiheit, Theatiner R: Emily Atef (D, 116 Min.)

<strong>Lesen Sie hier auch andere AZ-Filmkritiken</strong>