"Immer nach Hause" von Thomas Lang und Oliver Pranges "Das Sonnenfest"

Hermann Hesse tritt in zwei neuen Romanen auf – in Thomas Langs „Immer nach Hause“ spielt er die Hauptrolle, bei Oliver Prange hat er einen Gastauftritt

Der Monte Veritá am Lago Maggiore. Vor gut 100 Jahren trafen sich dort Lebensreformer, Pazifisten, Künstlern, Schriftstellern und andere Verrückte. Bald zerbrach die Siedlungsgemeinschaft auf veganer und später vegetarischer Grundlage. Der Asket Gusto Gräser zog in eine selbst erbaute Hütte im nahen Wald. Zahlende Gäste mieteten sich fortan in Henri Oedenkovens Sanatorium ein, das vom harten Kern der Aussteiger als kapitalistisches Spekulationsunternehmen verachtet wurde.

Böse Zungen behaupten, der Monte Veritá sei eigentlich vom kauzigen Schweizer und Documenta-Macher Harald Szemann erfunden worden. Er kuratierte 1978 eine berühmt gewordene Ausstellung, die den „Berg der Wahrheit“ als Wurzel und Urgrund aller gegenwärtigen Alternativ-Bewegungen der Öko- und Esoterik-Szene verstand. In Szemanns ebenfalls legendärer Schau „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“ feierte der Hügel bei Ascona eine weitere Auferstehung.

Auf dem Berg der Wahrheit

Zwei neue Romane machen den „Berg der Wahrheit“ bei Ascona zum Haupt- und Nebenschauplatz. Oliver Pranges „Das Sonnenfest“ handelt von einem anti-nationalistischen Kongress des Sexualmagiers Theodor Reuß mitten im Ersten Weltkrieg. In Thomas Langs fiktiver Künstlerbiografie „Immer nach Hause“ schaut der Schriftsteller Hermann Hesse vorbei und mokiert sich über das elektrische Licht in den Licht- und Luft-Hütten.

Prange illuminiert den Monte Veritá mit Erotik, Ausdruckstanz und einem Sanatoriumsbrand. Lang entwirft das wohl realistischere Bild einer Naturheilanstalt, in der sich Ernährungsfundamentalisten über Strategien zur Entschlackung und seelischen Veredelung streiten, ohne damit je zu einem Ende zu gelangen.

In „Immer nach Hause“ gibt es ein fulminantes Beispiel für die Wirkmacht des Monte Veritá: Ein angebissener Apfel der kanadischen Sorte MacIntosh liegt auf dem Tisch, als der Sanatoriumsbesucher Hesse mit dem Fructarier und Hungerkünstler Arnold Ehret ins Gespräch kommt. Dann rauschen Hesse und der Leser durch das Wurmloch in die jüngst vergangene Gegenwart: Steve Jobs war Ehret-Anhänger. Und seine Jünger streiten bis heute darüber, ob seine extreme Diät den Bauchspeicheldrüsenkrebs des Apple-Gründers begünstigt oder bekämpft habe.

Roman über eine Ehe

Langs Roman setzt 1907 in München: mit einem Spaziergang des verkaterten Schriftstellers zum Müllerschen Volksbad, wo im Schwitzbad zwei literarisch interessierte Herren über seine Bücher reden. Sie nennen ihn zu seinem Ärger einen „Keller-Epigonen“ und „Volksschriftsteller“.

„Immer nach Hause“ ist aber kein Künstlerroman im engeren Sinn: Das Buch umkreist das Scheitern von Hesses Ehe mit Maria Bernoulli. Lang ist klug genug, keine letztgültige Antwort zu liefern. Sondern nur subtile Indizien: Sie war die zweite Wahl, weil Hesse ihre Schwester nicht kriegen konnte. Und so ketteten sich zwei unvereinbare Charaktere aneinander. Hesse flüchtete in Reisen und die Psychoanalyse, Maria Bernoulli kehrte sich bis zur Depression nach innen.

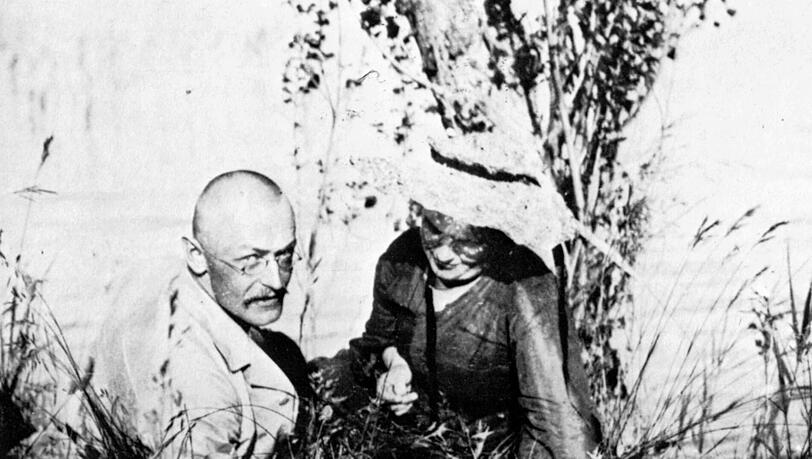

Hesses erste Gattin war eine emanzipierte Frau: die erste selbständige Schweizer Fotografenmeisterin mit eigenem Atelier in Basel. Auf einer gemeinsamen Bergtour hat sie ihren Mann nackt fotografiert. In Langs Roman ist das eine Episode einer langen Krise. „Als sie am Abend nach der Fotosession doch noch miteinander schliefen, hatte Mia keine rechte Lust und ihr Mann, der das merkte, war wieder einsam.“

Hesse brauchte weder Geliebte noch Muse, sondern nur ein Frau als Haushälterin. Maria überlässt er den Bau einer Villa am Bodensee, die ihn gleich nach dem Bezug anwidert. Ein Familienmensch ist der Schriftsteller auch nicht. Seine Söhne wachsen auf den Land auf, weil er den Lärm von Kindern und ihrer Streitereien nicht erträgt.

Eine Räuberpistole

Langs Buch ist dicht geschrieben und wirkt bestens recherchiert. Sein schweizer Kollege Prange weiß auch viel, nur kann er leider nicht schreiben. Während „Immer nach Hause“ einem die Schilderung kreativer Prozesse erspart, wird man „Das Sonnenfest“ zum Zeugen der Inspiration: Hesse hört am Monte Veritá ein Gespräch Gräsers mit der Hauptfigur und weiß danach, dass sein nächstes Buch „Demian“ heißen wird. Viel platter geht es kaum.

Prange tischt dem Leser eine ziemliche Räuberpistole auf: Der Ich-Erzähler ist ein Findelkind mit Astralleib. Das Buch stolpert zwischen einem allwissenden und einem Ich-Erzähler hin und her. Wenn von Musik die Rede ist, gerät der Autor vollends ins Schleudern: Prange hält die Basspartie des Gurnemanz in „Parsifal“ offenbar für eine Tenorrolle. Hesse, Rudolf von Laban, Hugo Ball, Marianne von Werefkin, Krishnamurti und viele andere schauen ums Ecke. Eine zentrale Rolle spielt Theodor Reuß vom Ordo Templi Orientis, der Aleister Crowleys Lehre „Tu, was du willst“ predigt und eine schwarze Messe feiert.

Langs Roman ist das eindeutig bessere Buch. Bei Prange erfährt man immerhin viel über die Ursprünge der modernen Esoterik. Und den Mythos Monte Veritá strickt er auch weiter.

Thomas Lang: „Immer nach Hause“, (Berlin-Verlag, 384 S., 20 Euro), Oliver Prange: „Das Sonnenfest“ (Edition D, 280 S., 24,50 Euro)