"Die Porträts muss man aushalten können": Im Atelier des Fotografen Josef Dreisörner

In seinem Atelier ist die Zeit stehen geblieben, irgendwann im Jahr 1957. Das ist das Baujahr des 4,20 Meter langen Kamera-Kolosses, der zwischen schwarz-weiß Fotografien an den Wänden emporragt. Die Ära der Analogfilme und der Dunkelkammern ging längst vorüber, in den 90er Jahren folgte die Umstellung auf Digitalkameras, heutzutage hat jeder Smartphone-Besitzer mit seinem Mobiltelefon auch eine Kamera sofort griffbereit - und trotzdem steht bei Josef Dreisörner diese antik anmutende Maschine herum und kostet ihn rund sechs Quadratmeter seines Ateliers.

Josef Dreisörner ist gelernter Fotograf und Fotofachlaborant. Als sich das Ende der Analog-Ära ankündigte, häuften sich die Aufträge zum Layouten. Dreisörner bildete sich daraufhin zum Grafikdesigner weiter - und ließ das Fotografieren schließlich komplett bleiben.

Bis er 2015 den besagten Nostalgie-Apparat in einer Druckerei in Mönchengladbach entdeckte. "Die haben schon lange digital gearbeitet", erklärt er. Für die schwere Klimsch Praktika Reprokamera, die man früher für die Druckvorlagenherstellung verwendete, hatten sie keine Verwendung mehr.

Dreisörner fand die 650 Kilo schwere Großformatkamera zu schade zum Verschrotten - zerlegte sie in ihre Einzelteile und beförderte sie in sein Schwabinger Atelier. Wo sie seitdem nicht nur als museumswürdiges Exponat dient, sondern auch tatsächlich wieder im Einsatz ist.

Jedes Bild ist ein Unikat, die Aufnahme auf dem Schwarzweiß-Fotopapier kann Dreisörner nachträglich nicht bearbeiten. Dementsprechend muss er beim Auslösen präzise beleuchten, dann darauf achten, die Aufnahme nicht zu warm oder zu kalt zu entwickeln.

Seine unbearbeiteten Porträts sind "eine totale ehrliche" Geschichte, findet der Fotograf, vor allem in Zeiten von manipulierten Fotoshop-Selfies in den sozialen Medien oder idealisierten Bildern aus dem Fotostudio. "Die Porträts muss man aushalten können", sagt Dreisörner. Durch die Makrofotografie sei jede Falte und jedes Haar auf der 50 mal 60 cm großen Abbildung zu sehen. Die ungeschönte Version des eigenen Gesichts in verewigter Form? Kein Verkaufsschlager. Nur ungefähr alle zwei Monate wagt sich jemand vor seine Linse.

"Also bleibt mir nichts anderes übrig, als Stillleben zu fotografieren", erklärt der Fotograf. Darauf bildet er gesellschaftlich relevante Themen ab, zuletzt etwa die Black Lives Matter Bewegung. Inspiration findet er schnell: "Ich brauche nur die Nachrichten oder irgendwelche politischen Fernsehsendungen anschauen oder hock' mich irgendwo am Stammtisch dazu, dann hab ich's im Prinzip schon."

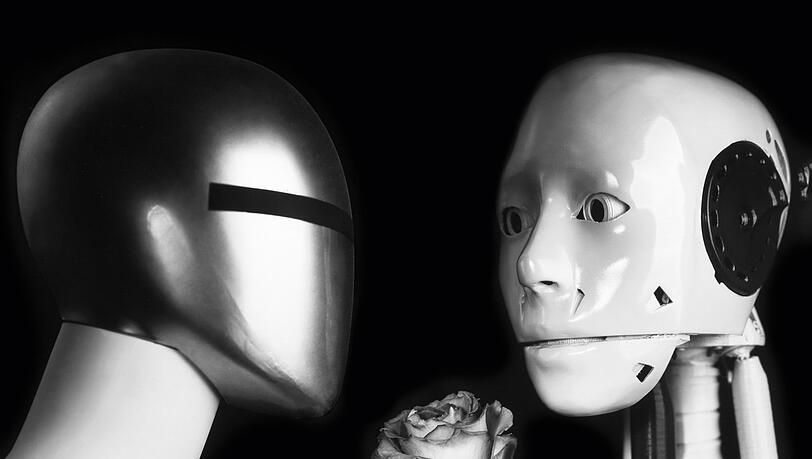

Zuletzt fand er in der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) ein geeignetes Thema. Dabei stellte sich dem Fotografen zunächst die Frage, wie er die KI darstellen könnte: "Die KI ist eine Software, ein Algorithmus. Das kann man nicht fotografieren", erklärt er. Einen Roboter hielt er schließlich für die geeignete Repräsentation. Nach einer aufwändigen Androiden-Beschaffungsmaßnahme - eine Firma im Ausland stellte das Exemplar mit einem 3D-Drucker her - begann Dreisörner, seine KI-Roboter-Serie zu fotografieren.

Darin behandelt er etwa Fragestellungen zu KI und Liebe - die sie nicht empfinden kann -, KI und Kreativität - zu der sie nicht in der Lage ist - und KI und Drogen - deren Wirkung sie nicht spüren kann. Sechs Bilder sind im Rahmen dieses Projekts entstanden. Dann dachte sich der Fotograf: "Es wäre doch interessant zu sehen, wie die KI diese Motive selbst umsetzt."

Die von der KI generierten Bilder sollten ein Pendant zur analogen Serie werden. Dreisörner beschrieb der Künstlichen Intelligenz dafür auf einer Plattform schriftlich, welches Motiv sie erstellen soll, er vergleicht den Prozess mit einem Phantombildzeichner bei der Polizei. Heute hängen die sechs Ergebnisse neben der analogen Serie in seinem Atelier. Ist es nun Dreisörners Bild oder das der KI?

Die Frage der künstlerischen Urheberschaft beantwortet er sofort und entschlossen: "Es ist absolut mein Bild!", findet er. "Das sag' ich ganz bestimmt, weil ich die Idee zu diesem Bild hatte und eine ganz genaue Vorstellung davon im Kopf hatte. Ich habe die KI und mich selber lange gequält, bis genau diese Bilder rausgekommen sind."

Im Durchschnitt habe er in jedes der Motive rund 40 Stunden investiert. Wenige Sätze zur Beschreibung reichen nicht: "Man muss genau formulieren, was man sehen will und in welchem Winkel die Figuren zum Beispiel zueinander stehen sollen", erklärt Dreisörner. Es gebe Milliarden von Möglichkeiten: "Wenn du der KI nicht genau sagst, was sie machen soll, macht sie irgendwas", sagt er.

Sie zum gewünschten Ergebnis zu trimmen, sei viel Arbeit. Und das Programm habe seine Grenzen: Bislang gab es laut Dreisörner noch keine "consistent characters", sprich wiederkehrende, identisch aussehende Figuren. Daher sehen die Roboter in der KI-Serie alle verschieden aus - inzwischen sei das aber möglich.

Dreisörner will die Künstliche Intelligenz auch weiterhin für seine Projekte nutzen - als Handwerkzeug, so wie die Kamera. Wer sein Atelier betritt, erlebt nun eine Zeitreise in die Vergangenheit - und in die Zukunft.

Atelier an der Kaulbachstraße 61, Dreisörner wird seine KI-Serie auch auf der Artmuc Messe vom 12. bis 14. April im MTC an der Ingolstädter Straße 45 ausstellen