Peter Ruzicka über die Re-Kreation von Karajans "Walküre"

Die Osterfestspiele in Salzburg zeigen Herbert von Karajans Inszenierung von Wagners „Walküre“ in einer „Re-Kreation“ von Vera Nemirova

Kürzlich waren beim Festival „Mémoire“ in Lyon der Bayreuther „Tristan“ von Heiner Müller, Ruth Berghaus’ Dresdner „Elektra“ und Klaus Michael Grübers „L’incoronazione di Poppea“ wieder zu sehen. Auch die Osterfestspiele Salzburg blicken nun auf die Theatergeschichte zurück: Im Großen Festspielhaus hat am Samstag eine „Re-Kreation“ von Wagners „Walküre“ Premiere. Mit dieser Inszenierung Herbert von Karajans wurde das Festival vor 50 Jahren eröffnet. Heute wird es von Christian Thielemann (Künstlerische Leitung) und Peter Ruzicka (Geschäftsführender Intendant) verantwortet.

AZ: Herr Ruzicka, folgen die Osterfestspiele mit der Wiederbelebung einer Karajan-Inszenierung einem restaurativen Trend?

PETER RUZICKA: In Lyon hat man drei maßstäbliche Inszenierungen gleichsam geklont. Wir sind in Salzburg einen Schritt weiter gegangen. Unsere „Walküre“ stellt nicht nur einen Bezug zu der Inszenierung von vor 50 Jahren her. Wir spiegeln sie in unserem heutigen ästhetischen Bewusstsein.

Wie muss man sich das konkret vorstellen?

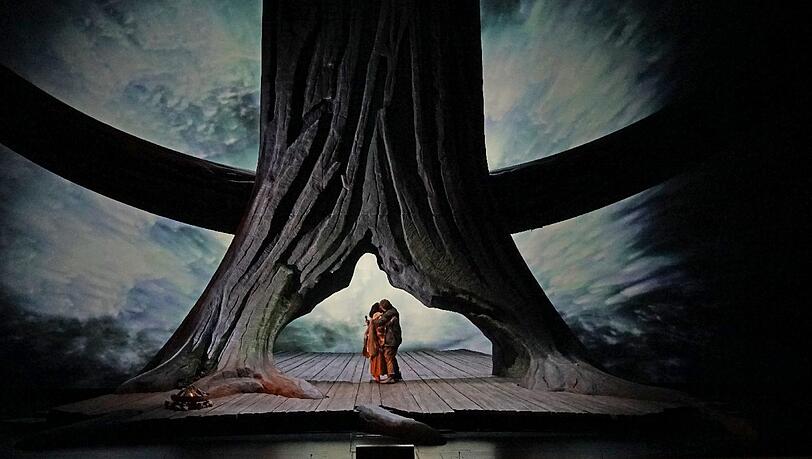

Das Bühnenbild von Günther Schneider-Siemssen, das damals nicht ohne den Einfluss Karajans entstanden ist, haben wir mit heutigen Materialien nachgebaut. Aber es entspricht der damaligen Vision.

Ich will es mal vorsichtig sagen: Karajan war nicht berühmt für seine Inszenierungen.

Wir wollten keine bloße Rekonstruktion. Das Regiebuch ist überdies verloren, und Karajan hat bei aller medialen Fortschrittlichkeit auf eine Verfilmung verzichtet. Die heutigen Zuschauer haben eine andere Wahrnehmung und ein anderes Bewusstsein. Deshalb haben wir Vera Nemirova um eine Personenregie gebeten, die heutigen Maßstäben entspricht und eigene Wege geht.

Und das funktioniert?

Unsere „Walküre“ blickt gleichermaßen in die Vergangenheit wie in die Zukunft. Sie fragt, wie unsere heutige Bühnenästhetik verortet ist, ob sie auf Vorhandenes reagieren kann und ob es bei einem Werk wie der „Walküre“ überhaupt noch etwas Neues zu sagen gibt. In den Proben zeichnet sich jedenfalls ein bemerkenswertes Spannungsfeld zwischen zwei Ästhetiken ab. Man ist als Zuschauer ständig veranlasst, mitzudenken und zu vergleichen. Insofern betreten wir gewiss kein Theatermuseum, wie es der Kollege Serge Dorny in Lyon auf die Bühne gestellt hat.

So originell war Karajans „Ring“ auch wieder nicht – er kopierte Wieland Wagners Neubayreuth.

Herbert von Karajan hat 1951 und 1952 in Bayreuth dirigiert. In Briefen zeigte er sich tief beeindruckt von den dortigen neuen szenischen Wegen. Und er sagte, wenn er jemals inszenieren würde – was er bis dahin noch nicht getan hatte – würde er wohl in eine vergleichbare Richtung zielen. In der Tat lässt sich Karajans „Ring“ nicht von Wieland Wagners Ansatz trennen – die Einfachkeit, Klarheit, Entrümpelung und Zeitlosigkeit ist beiden gemeinsam. Und das erscheint heute keineswegs museal, sondern als höchst lebendig.

Ich höre immer wieder von Kollegen die Ansicht, Wagners „Ring“ sei ausinszeniert. Vielleicht ist so ein Rückgriff eine Antwort darauf.

Man ist häufig versucht zu sagen, wir lebten in einer Endzeit und alles sei schon einmal gesagt. Deshalb finde ich unseren Ansatz eines Brückenschlags über fünf Jahrzehnte spannend. Aber wir werden dies nicht mit anderen Werken fortführen. Die Salzburger „Walküre“ bleibt ein Solitär in unserem Jubiläumsjahr.

Was passiert nach den beiden Salzburger Aufführungen mit dieser „Walküre“?

Es ist eine Koproduktion mit dem Beijing Music Festival. Dort wird sie mit dem Hong Kong Philharmonic Orchestra unter Jaap van Zweden gezeigt, dem künftigen Chef des New York Philharmonic Orchestra.

Die Osterfestspiele folgen immer noch Karajans Dramaturgie: eine Oper, drei Konzerte in der Karwoche und dann bis Ostermontag das gleiche Programm rückwärts. Wie lässt sich das aufbrechen?

Diese zwei Zyklen sind ist ein bewährtes Modell. Ich habe dazu allerdings in diesem Jahr mit Salvatore Sciarrinos Kammeroper „Lohengrin“ erstmals einen zeitgenössischen Kontrapunkt gesetzt. Wir möchten gerne auch Neugierige erreichen.

Die Osterfestspiele sind wegen der hohen Eigenfinanzierungsquote das teuerste und elitärste Festival in Salzburg.

Wir sind sehr gut verkauft, aber ich habe am Rande einiges unternommen für Studenten. Das war bei den Sommerfestspielen einfacher – zu meiner Zeit als Intendant förderte ein Großsponsor die Jugendprogramme. Ich möchte hier künftig etwas Ähnliches zustande bringen, um die Generation der 20- bis 30-Jährigen vermehrt ins Festspielhaus zu bringen.

Wie lange läuft der Vertrag mit der Staatskapelle Dresden noch?

Der Vertrag gilt verbindlich bis 2019. Er verlängert sich automatisch in dem Moment, wenn Christian Thielemann seinen Vertrag mit der Staatskapelle Dresden verlängert. Dort wird derzeit noch verhandelt. Bis zu den Osterfestspielen 2020 wird dann alles planungssicher sein. Über die Folgezeit muss neu mit allen Beteiligten verhandelt werden.

Gibt es für dieses Jahr noch Karten?

Ich werde tagtäglich nach Karten für die „Walküre“ gefragt. Aber es sind keine mehr da – auch nicht in einer verborgenen Schublade. Thielemanns Konzerte sind bis auf einige Restkarten ausverkauft. Für das Konzert der Staatskapelle unter Myung-Whun Chung mit dem Organisten Cameron Carpenter und dem Chor des Bayerischen Rundfunks gibt es noch ein paar Karten – wohl deshalb, weil unmittelbar davor am späten Nachmittag Thielemann Beethovens Neunte mit den Wiener Philharmonikern dirigiert.

Karten unter www.osterfestspiele-salzburg.at. Das Salzburg Museum zeigt in der Neuen Residenz bis zum 18. April Dokumente zu Karajans „Walküre“ von 1967.