"paradies fluten" von Thomas Köck - die AZ-Kritik

Zuerst einmal geht es in die Gottesperspektive. Die Erderwärmung? Egal. In ein paar Milliarden Jahren dehnt sich die Sonne ohnehin zum Roten Riesen aus. Der Planet Merkur wird verschluckt, die Erdkruste zum einzigen Lava-Ozean.

Dann taucht „paradies fluten“ von Thomas Köck in die Gegenwart. Und in die Flut. Opfer der neoliberalen Globalisierung treiben als Chor vorüber. Ehe der österreichische Autor vom großen Ganzen weggespült wird, rettet er sich ins Detail: zurück zum Kautschukboom am Amazonas und wieder nach vorn in die Gegenwart eines mittelständischen Kleingewerbetreibenden. Der scheitert samt seiner Familie psychisch und ökonomisch an der mühsam errungenen Selbstständigkeit.

Das vor einem Jahr in Recklinghausen uraufgeführte und nun von Jessica Glause im Volkstheater inszenierte Stück will viel. Vielleicht zu viel: den welterklärenden Komplettentwurf. Aber das ist immer noch besser, als sich ins privatistischen Beziehungs-Kleinklein spätbürgerlicher Großstadtbewohner zu verbeißen.

Kinski im weißen Anzug

Die Kautschuk-Geschichte hat allerdings schon länger in der prallen Sonne gelegen: Ein (erfundener) deutscher Architekt namens Felix Nachtigal soll in Manaus das Teatro Amazonas bauen. Jakob Gessner lässt da im weißen Anzug einen gebremsten Klaus Kinski von der Leine. Aber Nachtigal ist im Unterschied zum Fitzcarraldo aus Werner Herzogs Film eher ein Gutmensch. Er will die Indios vor den Kautschukbaronen retten, deren Reichtum im abebbenden Boom erst den Bach und dann den Amazonas runtergeht.

Mehr steckt in dem Familiendrama: Obwohl der Vater (Jonathan Müller) trotz Selbstausbeutung mit der Autowerkstatt scheitert, bleibt ein Haus übrig. Mit dessen Verkauf will sich die im prekären Ballettbetrieb auf Honorarbasis beschäftigte Tochter (Mara Widmann) sanieren. Die Geschichte der Kleinbürger, deren hart erarbeitetes Vermögen von künstlerisch ambitionierten Erben verschleudert wird, ist auch nicht neu. Sie wird hier aber durch Demenz und Pflegebedürftigkeit brutal geschärft.

Das Theater als neoliberale Hölle

Köcks Text ist sprachlich originell. Erstaunlich, welche Kartoffeln in manch abgeernteten Wortfeld noch liegen. Der Text nennt sich im Untertitel „verirrte sinfonie“. Die Globalisierung ist das Hauptthema, der brasilianische Kautschukboom und das deutsche Familiendrama bilden die Seitenthemen.

Nur ein Adagio fehlt: Alles ist bei Köck immer wenigstens ein Scherzo, meist aber ein Allegro con brio mit der Tendenz zum Prestissimo. Dass Jessica Glause das Tempo noch beschleunigt, passt zum sich ständig sinnlos drehenden Teufelsrad des Kapitalismus. Allerdings wurden die wackeren Schauspieler am Abend der Premiere von der Fliehkraft der Textmenge mehr als einmal hinausgeschleudert.

Symmetrisch und sinfonisch

Das verfremdende Reden in der dritten Person sorgt für eine angemessene Härte. Schon deshalb wirkt der Dauer-Moralismus globalisierungskritischer Dramatik hier weniger wohlfeil als etwa in den „Lehman Brothers“ des Residenztheaters. Der Kunstbetrieb ist auch keine heile ästhetische Gegenwelt, sondern Inbegriff neoliberaler Härte, wenn die telefonisch geführten Vertragsverhandlungen das Gespräch der Tochter mit dem sterbenden Vater störend unterbrechen.

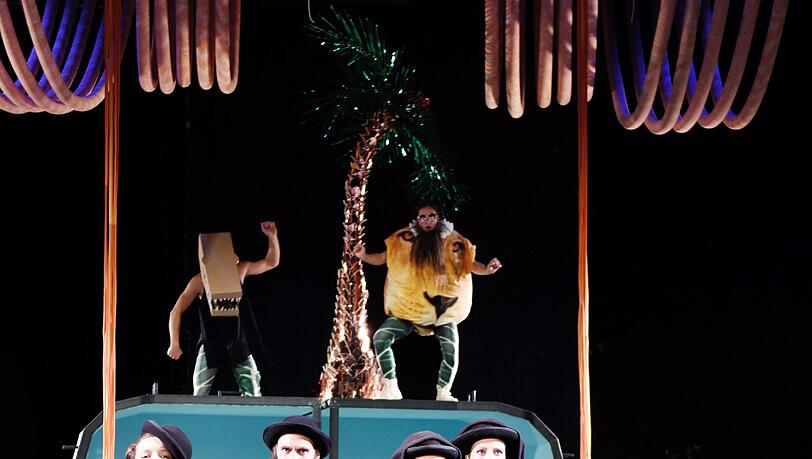

Die bunten Schaumstoffbänder (Bühne: Mai Gogishvili) und die ausgestopften Kostüme (Aleksandra Pavlovi(´c)) sorgen für eine sanft ironisierende Distanz, die nicht selbstgefällig überdreht wird. Der zeitgeistige Live-Sound (Joe Masi) bleibt so diskret, wie es einer Theatermusik zukommt.

Am Ende tauchen die mythischen Figuren das Anfangs wieder auf. Das ist vielleicht ein bisschen zu symmetrisch und sinfonisch gedacht. Aber besser ein Hauch von Form und ein Überborden der Geschichte. Texte, die zu wenig wollen, gibt es im Theater genug.

Große Bühne, wieder am 13., 19. Juli, 19.30 Uhr