Oswald Georg Bauers monumentale Festspielgeschichte

Zetern, lästern, streiten, jubeln: Wolfgang Wagners langjähriger Mitarbeiter Oswald Georg Bauer hat eine zweibändige Geschichte der Bayreuther Festspiele verfasst

Bis in die letzte Tempoangabe ist sein Werk erforscht, selbst das Privatleben minuziös durchwühlt – die Literatur über Richard Wagner füllt mehrere Bibliotheken. Erstaunlich nur, dass es bislang keine umfassende Geschichte der Bayreuther Festspiele gab.

Oswald Georg Bauer, langjähriger Leiter des Pressebüros am Grünen Hügel, hat 1989 begonnen, sie aufzuschreiben. Der enge Mitarbeiter Wolfgang Wagners wusste nicht, worauf er sich eingelassen hatte. Und das ist gut so. Andernfalls gäbe es die beiden spannenden Bände nicht. Sieben Kilo bringen sie auf die Waage. Unterteilt nach Themen, ist alles zu finden, was man schon längst genauer wissen wollte, und eine Menge Neues. Etwa, dass Wagner-Witwe Cosima einen „Verschlag“ hatte, in dem sie unbemerkt Proben und Vorstellungen kontrollieren konnte. Ihre „Korrekturzettel“ an die Mitwirkenden finden sich im Nachlass des „Parsifal“-Dirigenten Hermann Levi. Um Ratschläge war man auch damals in Bayreuth nicht verlegen.

AZ: Herr Bauer, was in Bayreuth passiert, interessiert selbst Leute, für die Oper die pure Tortur ist. Hat das auch damit zu tun, dass die Festspiele deutsche Geschichte widerspiegeln?

OSWALD GEORG BAUER: Im Guten wie im Schlechten, gerade auch was die Verführung durch die Macht anbelangt. Die Verbindung der Festspiele mit Hitler und der NS-Diktatur hat sich festgesetzt. Zugleich ist das Werk Richard Wagners und hier vor allem der „Ring“ bis heute von einer unglaublichen Aktualität. Nehmen Sie den Skandal um die Panama Papers – das ist doch nichts anderes als der „Ring“.

Unter den ersten Festspielgästen war sagenhafte Prominenz, dagegen ist der rote Teppich heute eigentlich fad.

Es war wirklich alles da, was Rang und Namen hatte. Der Kaiser samt Hochadel, die Komponisten Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Peter Tschaikowski, Edvard Grieg sowie Maler wie Lenbach. Aber das war damals natürlich auch der Effekt des Neuen. Und die Leute hatten das Bedürfnis zu reisen. Eine Russin hat mir von ihren hochadeligen Großeltern aus der Ukraine erzählt. Die sind mit dem Sonderzug nach Bayreuth gefahren, hatten von der Kutsche bis zum eigenen Koch alles dabei und mieteten sich für drei, vier Wochen auf Schloss Fantaisie ein. Auch die Rothschilds sind mindestens eine Woche geblieben.

Und die ganz normalen Festspielgäste?

Die verteilten sich auf Gasthöfe und zahlreiche Privatunterkünfte – das hat in Bayreuth also eine lange Tradition. Schon damals gab es Klagen über die überteuerten Zimmerpreise. Man liest auch von der entsetzlichen „Hungersnot“ bei den ersten Festspielen, die die Damen von Stand gezwungen hat, in die einfachsten Bierwirtschaften zu gehen, um etwas zu Essen zu bekommen.

Es gab auch gleich diese Festspiel-Jünger.

Die waren für Wagner aber das Schlimmste. Schon Nietzsche spricht 1876 von den Jüngern im religiösen Sinne. Natürlich wollte Wagner Zustimmung, aber dieses regelrechte Proselytentum war ihm zuwider.

Gattin Cosima hat nach dem Tod einen Kult daraus gemacht.

Ihre Rolle darf man ja nicht unterschätzen, und ich meine das nicht im Positiven. Cosima ist für mich die Ursache der nationalistischen Ideologie-Entwicklung, die ich die Wahnfried-Ideologie nenne. Sie wollte Wagners Utopien nicht verstehen. Für Wagner konnte das Kunstwerk an sich nicht national sein, das schrieb er 1849 in „Kunst und Religion“. Ein nationales Element, eine nationale Couleur durfte allenfalls ein Schmuck, ein Ornament sein.

Und plötzlich war Siegfried der germanische Held.

Diese Wende kam mit der ersten „Ring“-Neuinszenierung nach Wagners Tod 1896. Was dem Freigeist Richard vorschwebte, galt nichts mehr, und aus dem ursprünglichen Weltgleichnis des Antagonismus von Macht und Liebe wurde eine Germanenoper gemacht. Bei meinen Recherchen ist mir dann noch etwas Fatales aufgefallen: Bei den Festzügen zum „Tag der Deutschen Kunst“ durch die Prinzregentenstraße gab es 1937 und 38 einen eigenen Teil zu Richard Wagner mit einem besonderen Programm. Wenn Sie das durchgehen, stellen Sie fest, dass die Entwicklungslinie seit 1896 eine durchgehende ist. Die Nazis hatten nichts zu erfinden. Was sich Cosima und ihr rassistischer, antisemitischer Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain ausgedacht hatten, mussten die Nazis nur noch übernehmen.

Aber der „Parsifal“ hat doch nicht ins Konzept gepasst.

Den Helden des Mitleids auf die NS-Ideologie umzudeuten, war unmöglich. Joseph Goebbels lässt sich in seinen Tagebüchern deutlich darüber aus, dass das für ihn als alten Heiden nichts sei. Hitler war es, der den „Parsifal“ so gerne wieder einmal hören wollte. Der hat sich aber ausschließlich für die Musik interessiert. Bei einer „Parsifal“-Aufführung ließ er einen Musiker in der Pause zu sich kommen, der einen falschen Ton geblasen hatte. Der Mann zitterte am ganzen Leib. Doch Hitler meinte nur ganz verständnisvoll, dass das doch sicher schlimm für ihn gewesen sei.

Hitler hat den Gehalt des Werks ignoriert?

Es kann nicht anders gewesen sein, denn wenn Sie in den damaligen „Kulturmedien“ lesen, wie man versucht hat, den Parsifal kriegstauglich zu machen, schütteln Sie nur noch den Kopf. Natürlich gibt es diese Blutmystik. Aber die hat ja einen deutlich christlichen Bezug. Dann wurde auf die Rüstung Parsifals und den Speer verwiesen. Doch dieses „durch Mitleid wissend“ ging überhaupt nicht mit dem Heldentum der Nazis zusammen. Nicht ohne Grund wurde das Stück dann im Krieg verboten. Goebbels hat den „Parsifal“ völlig richtig eingeschätzt.

Winifred Wagner konnte Goebbels nicht ausstehen, ansonsten hat sie sich mit den braunen Machthabern und Hitler bestens verstanden.

Ja, Goebbels hätte ihr zu viel reingeredet, konnte es aber nicht, weil Bayreuth Hermann Göring unterstand. Was mich aber wirklich erschüttert hat, war die Haltung Wieland Wagners. Hitlers „Lieblingssohn“ wurde 1937 zum Nachfolger seiner Mutter aufgebaut, und ausgerechnet der „Parsifal“ war seine erste Inszenierung. Und was lesen wir in der Nazi-nahen Presse? Es sei doch sehr löblich gewesen, dass Wieland zur Premiere in Wehrmachtsuniform erschien. Hitler und Goebbels trugen übrigens Smoking.

Ein paar Jahre später wurde er zum großen, unkonventionellen Erneuerer Bayreuths.

Da hatte wirklich eine Läuterung stattgefunden. Man darf das annehmen, weil er nie darüber gesprochen hat. Auch mit keinem seiner Biografen. Ohne Wieland hätte Bayreuth übrigens nie mehr eine Bedeutung gehabt. Das ging aber auch nur, weil Wolfgang ihm den Rücken freigehalten hat. Wieland war das Genie, und im Duo mit Wolfgang, dem Organisator und Kassenwart der Festspiele, hat das dann perfekt funktioniert.

Wird Wolfgang Wagner unterschätzt?

Auf jeden Fall. Wer mit ihm gearbeitet hat, spürte das sofort. Wolfgang war immer offen. Wenn er um elf kam, sind wir erst einmal durch den ganzen Betrieb gegangen, durch die Werkstätten, die Büros. Immer trug er einen kleinen Kalender mit sich, hat Termine ausgemacht und schrieb auf, was er nicht gleich vor Ort klären konnte.

Am Ende war dann ein gewisser Starrsinn zu bemerken.

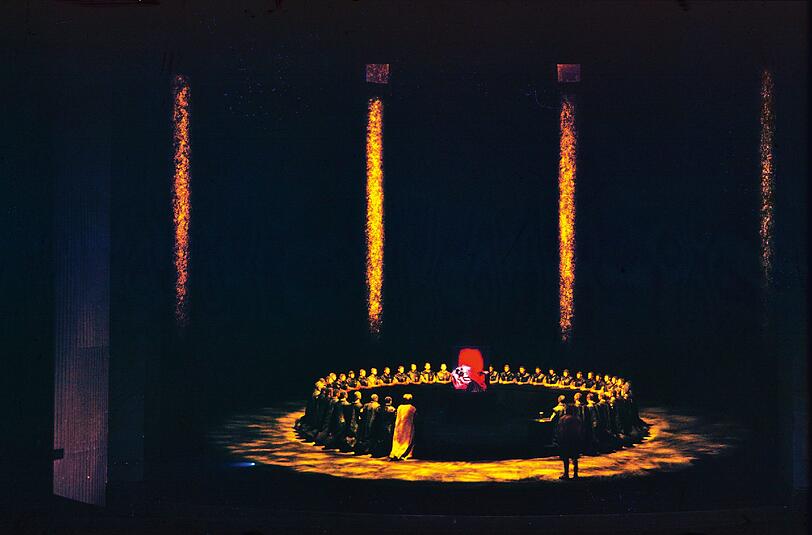

Und doch standen die Mitarbeiter zu ihm – weil er hinter jedem Einzelnen stand. Patrice Chéreau ist da ein schönes Bespiel. Wolfgang Wagner erkannte zwar, dass der junge Mann etwas kann, aber er tat sich schwer mit ihm. Es gab lange, intensive Auseinandersetzungen, die auch mal lauter wurden. Wolfgang hat Chéreaus Ideen immer wieder hinterfragt und sagte in seiner direkten Art: „Haben Sie Verständnis, ich weiß, dass das etwas Besonderes ist. Aber ich muss es doch verstehen, denn ich werde das gegen die ganze Welt verteidigen!“

Bei den Pressekonferenzen ging es hoch her.

Vor den Fenstern gab’s Demonstrationen für die Absetzung der Inszenierung. Einer hat sogar eine Million Dollar geboten, wenn der Chéreau-Ring verschwindet. Und als zum Schluss dieser mittlerweile legendären Pressekonferenz gefragt wurde, wie es denn jetzt weitergehe, stand Wolfgang auf, klopfte Pierre Boulez und Patrice auf die Schultern und sagte: „Wir machen weiter!“ Ein Stöhnen ging durch den Raum.

Im Publikum wurde ja sogar geschlägert.

Und wie! Da gab’s böse Handgreiflichkeiten, ausgerissene Ohrringe ... Als Wolfgang Wagner Chéreau nach dem „Rheingold“ vor den Vorhang geschickt hat, war der vor lauter Buhs ganz entgeistert. Darauf Wagner: „Machen Sie sich nichts draus! Das ist lebendiges Theater.“

Und jetzt ist es der „Jahrhundert-Ring“.

Bereits im letzten Jahr der Produktion gab es rührende Szenen. Etwa ein gestandener Mann, der nur eine Karte hatte und mich fragte, ob sich seine Frau nicht auf seine Knie setzen dürfe. Die Leute haben damals geklatscht, bis die Pause vorbei war. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Auch dass die jungen Leute raus sind in den Park und die Beete geplündert haben, um die Blumen auf die Bühne zu werfen.

War das der Höhepunkt der Festspielgeschichte?

Auf jeden Fall. Denn bis dahin gab es nichts Vergleichbares. Ein jahrzehntelanger Beobachter der Festspiele hat das sehr treffend auf den Punkt gebracht: „An keiner Kunststätte ist so viel gestritten, gekämpft, gejubelt und gelästert worden wie auf diesem sanften Hügel.“

Oswald Georg Bauer: Die Geschichte der Bayreuther Festspiele. Deutscher Kunstverlag, Berlin und München, Band I: 1850-1950, Band II: 1951-2000, 1292 Seiten, 1111 Abb., 128 Euro

- Themen:

- Bayreuther Festspiele

- Richard Wagner