Kirill Petrenko dirigiert Mahlers Achte

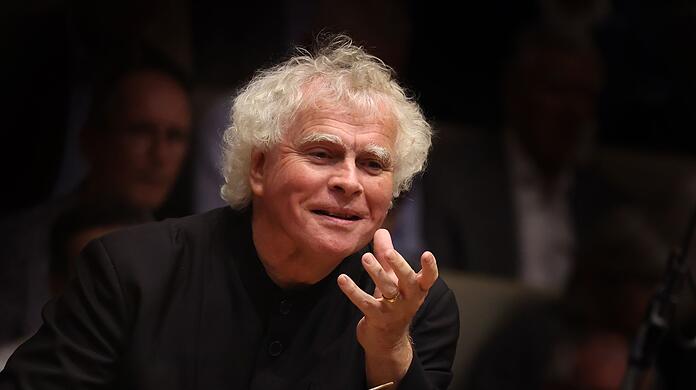

Zu den monarchischen Privilegien eines Generalmusikdirektors oder Chefdirigenten gehört es, während der Amtszeit einmal den Dompteur der ganz großen Massen spielen zu dürfen. Simon Rattle gönnt sich beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks schon in seiner ersten Saison die riesig besetzten "Gurrelieder" von Arnold Schönberg. Kirill Petrenko hatte in der Staatsoper noch den anderen klassischen Kolossalschinken: die "Symphonie der Tausend", mit der nach einer coronabedingten Absage nun das 500-jährige Bestehen des Bayerischen Staatsorchesters gefeiert wurde.

Mahlers achte Symphonie ideal für die Philharmonie am Gasteig

Das Nationaltheater ist zwar groß, aber keineswegs ideal für ein Werk mit über 400 Mitwirkenden auf einem eher flach ansteigenden Podium mit Chören, die überspitzt gesagt, auf dem Marstallplatz sitzen. Außerdem muss die nicht unwichtige Orgel elektronisch ersetzt werden. Das ist eines der wenigen Werke, das wirklich in die derzeit geschlossene Philharmonie am Gasteig passt, ohne dass man gleich verklärende Tränen der Erinnerung an die problematische Akustik vergießen muss.

Petrenko begann mit großer Geste: Der mit dem Lettischen Staatschor und den Tölzer Knaben vereinigte Chor der Bayerischen Staatsoper schleuderte erst einmal den Beginn des Pfingsthymnus "Veni, creator spiritus" in den Saal, um den Raum und die Grenzen der möglichen Lautstärke auszuloten, die am Ende des ersten Teils und ganz zuletzt dann noch von isoliert aufgestellten Trompeten im Zuschauerraum überstrahlt wird.

Probleme bei der Akustik

Der gefährliche erste Einsatz der Solisten, die im ersten Teil als eine Art steigernder Gegen-Chor eingesetzt werden, verpuffte allerdings, weil die Zurücknahme der Lautstärke nicht mit einer Intensivierung des Ausdrucks aufgefangen wurde. Im Parkett bekam man im weiteren Fortgang so auch vom Bayerischen Staatsorchester eher ein musikalisches Flachrelief ohne Tiefe geboten. Dabei dürfte es sich primär um ein akustisches, weniger um ein interpretatorisches Problem gehandelt haben.

Petrenko hielt den Riesenapparat in fast tänzerischer Bewegung. Er betonte die zackige Rhythmik und trieb der Musik jede feierliche Behäbigkeit aus. In der "Accende"-Fuge brach ein Furioso los, wie man es seit Georg Soltis legendärer Aufnahme mit dem Chicago Symphony Orchestra nicht mehr gehört hat. Und auch im Nationaltheater stellte sich der Eindruck ein, als müssten sich alle Beteiligten mit Gewalt von der gläubigen Botschaft des Texts selbst überzeugen.

Solistinnen mit wenig Eigeninterpretation

Auf diese Steigerung gläubigen Jubels in eine weißglühende Intensität folgte die Ruhe der Schlussszene aus dem zweiten Teil von Goethes "Faust". Auch hier blieb das Tempo rasch und nervös.

Die weiblichen Solisten Rachel Willis-Sörensen, Johanni van Oostrum, Jasmin Delfs und Jennifer Johnston entwickelten bis auf Okka von der Damerau (Maria Aegyptica) wenig eigenes interpretierendes Profil, die Herren Benjamin Bruhns, Christoph Pohl und Georg Zeppenfeld übten sich im hier erforderlichen Kraftgesang, der in jeder Aufführung der Achten hinter dem zurückbleibt, was die Partitur an Wirkungen suggeriert.

Petrenko inszenierte wie kein zweiter wirkungsvolle Steigerungen. Romantisch blaue Blumen wurden auch bei lyrischen Stellen nicht gepflückt - mit dem Vorteil, dass die Spannung nie abriss.

Wenn zuletzt das Ewigweibliche gepriesen wird, riskierte der Dirigent, was er bis dahin vermieden hatte: das ganz große, riesenhafte Pathos, das flüsternd beginnt und sich mit großer Geste überlebensgroß aufrichtet, den Zuhörer niederringt, überwältigt und in den Sessel drückt.

Man könnte mit dem Blick auf den Dirigenten auf die Idee kommen, dass dieser dem idealistischen Anspruch dieser Symphonie misstraut und vorrangig das Vergnügen genießt, aus allen Beteiligten das Letzte an Ausdruck und Lautstärke herauszuholen. Aber das Sportlich-Zirzensische gehört - sehr zum Ärger des Komponisten - zu diesem Massenklangbad, das 1910 in der heutigen Halle 1 des Verkehrszentrums auf der Theresienhöhe uraufgeführt wurde. Und es darf ohne schlechtes Gewissen vom Publikum so kulinarisch genossen werden, wie es in der ersten der Aufführungen im Nationaltheater geschah.

Noch einmal am 11. Oktober um 19 Uhr im Nationaltheater, ausverkauft